《『日本の米』(永井威三郎著、大日本雄弁会講談社、昭和18年)》

さて、『日本の米』は「子ども向け」のようなので、予想していたように、私のような「非専門家」にも解りやい。ほっこりしながら読み続けると、さらにこう続いていた。

そのほかにはまだ、過燐酸石灰といふ、やはり粉の肥料があります。これは、燐酸の肥料です。

それから、加里をふくんだ肥料には、硫酸加里をつかひます。この肥料は、ほとんど全部ドイツから輸入されてゐました。ドイツでは、山からたくさんの原料を掘り出して、世界中に賣るほど製造するのです。ところが、日本にはほとんどない。それで戰争がはじまつてから、たいへん不便になりました。灰を大切にして、これを加里の肥料にします。灰の中にはたくさん加里がふくまれてゐるのです。

さいはひ、稻には、この加里の肥料はあまりいらない。大だすかりです。もし、さつまいお、じゃはがいも、小麥といつたやうなものであれば、窒素の肥料と同じやうに、どうしても加里の肥料をたくさんやらなければ、とれ高がへります。

また、燐酸の肥料も、やはり日本には、あまり十分できません。まへにお話しした過燐酸石灰といふ肥料は、燐鑛石を掘り出してきて、製造するのです。日本の國内よりも南洋の島にたくさんあります。…投稿者略…

稻は、この燐酸の肥料も、麥ほどとれ高に影響することはありません。

〈『日本の米』(永井威三郎著、大日本雄弁会講談社)152p〉それから、加里をふくんだ肥料には、硫酸加里をつかひます。この肥料は、ほとんど全部ドイツから輸入されてゐました。ドイツでは、山からたくさんの原料を掘り出して、世界中に賣るほど製造するのです。ところが、日本にはほとんどない。それで戰争がはじまつてから、たいへん不便になりました。灰を大切にして、これを加里の肥料にします。灰の中にはたくさん加里がふくまれてゐるのです。

さいはひ、稻には、この加里の肥料はあまりいらない。大だすかりです。もし、さつまいお、じゃはがいも、小麥といつたやうなものであれば、窒素の肥料と同じやうに、どうしても加里の肥料をたくさんやらなければ、とれ高がへります。

また、燐酸の肥料も、やはり日本には、あまり十分できません。まへにお話しした過燐酸石灰といふ肥料は、燐鑛石を掘り出してきて、製造するのです。日本の國内よりも南洋の島にたくさんあります。…投稿者略…

稻は、この燐酸の肥料も、麥ほどとれ高に影響することはありません。

しかも、単に化学肥料をどんどん使えというわけではなく、

・稻には、この加里の肥料はあまりいらない。

・稻は、この燐酸の肥料も、麥ほどとれ高に影響することはありません。

というように、作物にとっては要るものと、要らないものがあるというように、分析的な解説をしていて、説得力もある。

さらに『日本の米』はこんなことも書いてあったので、びっくりした。

さて、肥料は上手にやらねばなりません。

…投稿者略…稲でも、肥料をやりすぎると、葉や、茎ができすぎてたふれ、病気にかかつたりして、かへつてお米のとれ高がへることもあります。

また、肥料をやる時をまちがへて、おそくなつてからやつたりすると、熟する時がおくれたり、いもち病が出て、とてもひどいめにあひます。それがために、せつかくよくよく育つた稻が出ても、米がみのらなかつたり穂がかれるといふやうなことは、たびたびあることです。「藥も、すぎれば毒になる。」とは、このことです。

〈同156p~〉…投稿者略…稲でも、肥料をやりすぎると、葉や、茎ができすぎてたふれ、病気にかかつたりして、かへつてお米のとれ高がへることもあります。

また、肥料をやる時をまちがへて、おそくなつてからやつたりすると、熟する時がおくれたり、いもち病が出て、とてもひどいめにあひます。それがために、せつかくよくよく育つた稻が出ても、米がみのらなかつたり穂がかれるといふやうなことは、たびたびあることです。「藥も、すぎれば毒になる。」とは、このことです。

どういうことかというと、本書は、「稲でも、肥料をやりすぎると、葉や、茎ができすぎてたふれ、病気にかかつたりして、かへつてお米のとれ高がへることもあります」とか、「すぎれば毒になる」とかというように、欠陥や欠点を包み隠さず正直に述べていたからである。

ところが、東北砕石工場技師時代の賢治は、どうもそうではなかったようだ。というのは、先の〝論文『宮澤賢治の「稲作と石灰」について』〟で述べたように、

羅須地人協会時代に既に「稲は酸性に耐性がある」ということを賢治は知っており、石灰施与のリスク〝③〟<*1>も知っていたはずなのに、同工場技師時代になってからは、それらのことを等閑視せざるを得ないという現実、はては枉げたり話を盛ったりせざるを得ないという現実から賢治は逃れられなかったはずだ。つまり、羅須地人協会時代までは不羈奔放に生きてきた賢治だったが、炭酸石灰を大々的に宣伝・販売するという商行為に携わるようになってからは売らんが為に、それは社会人であれば誰でも経験することではあると思うのだが、綺麗事だけでは済まなくなったはずだ。ちなみにその一例が、「オールマイティで、いいことずくめの炭酸石灰」の宣伝広告の作成だと私は思う。

となれば、かつて草野心平に対して、「一個のサイエンティストとしては認めていただきたいと思います」と伝えていたという賢治のことだからとりわけ、「真実」を等閑視したり枉げたりすることが如何に辛かったことかということは、せめて「科学者の端くれ」でありたいと願っている私にはよく解る。そこで逆に、このような苦悩等が賢治をして〔雨ニモマケズ〕を手帳に書かしめたのではなかろうか、ということをこの論考を書き終えつつある今、私は思い付いた。万やむを得ず、等閑視してしまったり枉げたりしたこともあった己を悔い、もう二度とそんな自分ではありたくないという想いから賢治はこれを書いたのではなかろうかと。だからこそこれを書いた時期が昭和六年の十一月、東北砕石工場技師時代の実質的な終焉の頃だったのだと、私は妙に腑に落ちた。

からだ。となれば、かつて草野心平に対して、「一個のサイエンティストとしては認めていただきたいと思います」と伝えていたという賢治のことだからとりわけ、「真実」を等閑視したり枉げたりすることが如何に辛かったことかということは、せめて「科学者の端くれ」でありたいと願っている私にはよく解る。そこで逆に、このような苦悩等が賢治をして〔雨ニモマケズ〕を手帳に書かしめたのではなかろうか、ということをこの論考を書き終えつつある今、私は思い付いた。万やむを得ず、等閑視してしまったり枉げたりしたこともあった己を悔い、もう二度とそんな自分ではありたくないという想いから賢治はこれを書いたのではなかろうかと。だからこそこれを書いた時期が昭和六年の十一月、東北砕石工場技師時代の実質的な終焉の頃だったのだと、私は妙に腑に落ちた。

つまるところ、「藥も、すぎれば毒になる」わけであり、「過ぎたるは及ばざるが如し」ということだから、この観点からも甚次郎は客観的であり、冷静であった。というのは、甚次郞は『日本の米』と同時代に刊行された『續 土に叫ぶ』(松田甚次郎著、羽田書店、昭和17年)の中で石灰について、

最近までは石灰の過用によつてかへつて種々の弊害を來してゐるやうな有樣であつた。過ぎたるは及ばざるが如しで、肥料にしても適量が大切であることはいふまでもない。

〈『續 土に叫ぶ』(松田甚次郎著、羽田書店)44p〉と述べてあることからそのことが導かれるからだ。「石灰偏重」であったと見える賢治とは違って、甚次郞の石灰施用の仕方は客観的で冷静であったからだ。

一方で、前回「それこそ安くていいことずくめだと賢治が謳った炭カルの利用も考えられるが、そのことについての記述は今までのところこの本の中には見つからない。そのうち見つかるのだろうか」と私は述べたが、このことに関しては『日本の米』の中には見つけられなかった。

ということはやはり、石灰の施用の仕方につては甚次郎の方が賢治のそれよりも的確であった、ということを意味しているようだ。ではその違いは何から生じたかというと、実践し続けたかそうしなかったかの違いであり、このことは二人を決定的に分けているのではなかろうか。そしてその最たる違いは、賢治は甚次郞に「小作人たれ/農村劇」をやれと強く「訓へ」たわけだが、甚次郞はそのとおりに実践し続けたが、当の本人は小作人にはならなかったし、その後農村劇を上演したことは一度もなかったことに象徴される。

さらに、甚次郞は賢治の「訓へ」どおりに実践したが故に、ベストセラー『土に叫ぶ』を著すことができたので、そのことによってそれまであまり知られていなかった宮澤賢治の存在を全国に知らしめた。引き続いて、松田甚次郎編『宮澤賢治名作選』を出版してロングセラーとなったので、そのことによって賢治の作品を初めて全国に知らしめた。よって、賢治にとっては甚次郞は感謝しきれない人物である。甚次郞が亡くなった昭和18年には、わざわざ遠く花巻の宗青寺で盛大な追悼式が行われたことはその証左であろう。しかるに、その松田甚次郎の存在は昨今では花巻では殆ど忘れ去られてしまっている。なに故にだろうか。

<*1:投稿者註> 先の、〝「宮沢先生が石灰岩抹といわぬ日はなかった」〟で述べた、

石灰を施与することはかえって害になるとか、せいぜい加えないことと同じだったということがある。………③

のことである。なお、これでしばしこのシリーズ「松田甚次郎の再評価」は休むが、ゆくゆくはこのシリーズのまとめをしたいので、それができた際にまた投稿したい。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “「松田甚次郎の再評価」の目次”へ。

“「松田甚次郎の再評価」の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

《新刊案内》

『宮沢賢治と高瀬露―露は〈聖女〉だった―』(「露草協会」、ツーワンライフ出版、価格(本体価格1,000円+税))

は、岩手県内の書店で店頭販売されておりますし、アマゾンでも取り扱われております。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守

☎ 0198-24-9813

なお、目次は次の通りです。

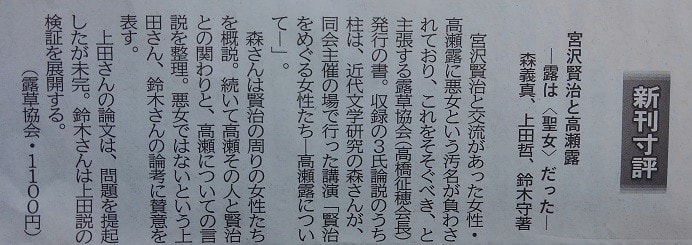

また、2020年12月6日)付『岩手日報』にて、『宮沢賢治と高瀬露―露は〈聖女〉だった―』の「新刊寸評」。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます