天誅組39名は、堺で泊まり翌朝(8月16日)、堺市にある仁徳天皇陵の横を通り西高野街道(現在の国道310号)を南に進みます。

途中、大阪狭山市・池の原から狭山池の北側にあった「狭山藩陣屋」(現・東池尻3丁目にあったが、今は遺構) 藩主・北條氏恭に協力を要請。「甲冑10領。銃15筋。ゲベール銃10挺。米塩若干」を差し出す約束を取り付けている。

狭山から河内長野市の廿山(つづやま)を経て、錦部郡甲田村(現・富田林市甲田)にある水郡(にごり)邸に到着。

かねてから決起の盟約を交わしていた大庄屋・水郡善之祐(にごりぜんのすけ 38歳)は、事前に菊の御紋の旗と幟(のぼり)を用意して、河内勢12名と合流。

水郡善之祐の長男・英太郎(13歳)、水郡家とは親戚の富田林村豪商・仲村徳治郎(25歳)、新家村庄屋・鳴川清三郎(39歳)、向田村豪農・森元伝兵衛(29歳)、一行の弁当100人分を用意した錦部郡長野村・庄屋 吉年米蔵(よどしこめぞう 49歳)、甲田村・和田佐市(31歳) 長野村医師・内田耕平(23歳)、岡山藩・藤本鉄石(48歳)など。

加わった河内勢は、天誅組の4分の1以上の勢力を占め、直前の準備、人足の調達などを受け持ち、このメンバーなしでは挙兵は無理だったかも・・・。

▲国道170号大阪外環状線。宮甲田町、水郡邸の西側500mほどに「錦織神社」がある。鳥居をくぐり川西小学校の校舎裏の参道を少し歩いた左側に「天誅組河内勢記念碑」があり、参加した志士の名前を彫った石碑がありました。竜神で紀州藩に降伏した河内勢であるが、水郡善之祐の長男・英太郎を除く全員が京都に送られ刑死したのです。

▲和田佐市の碑もありました。天誅組伍長として参戦。水郡父子、森元伝兵衛と同じ甲田村の出身でした。

▲鳥居から300mほど歩くと「錦織(にしこり)神社」。錦織神社のあたりから南へ河内長野市を含む地域が「錦織郡」で、この神社は一の宮であった。本殿は天平18年(1363年)の創建。千鳥破風と唐破風を持つ特異な入母屋造り、重要文化財である。

「水郡(にごり)」と「錦織(にしこり)」・・・・何故か発音が似ている。どうやら、錦織神社の宮司が水郡さんになられたとか・・・。納得・・です。

▲大庄屋・水郡(にごり)善之祐の屋敷を探したのだが・・・水郡善之祐の菩提寺・養楽寺の3軒隣にあった「水郡(にごり)」という表札のあるお宅を見つけた。ところが府指定史跡として残っている徳川初期の建築ではなく・・・・・今日的な個人宅であった。ご近所の方に聞いたが、おそらく親戚筋に当たるお宅なのだろう。

事件後、水郡家は庄屋の地位を奪われ没落したが、現在は英太郎さんの子孫が住まわれている。

先に立ち寄った「錦織(にしこり)神社」でも大庄屋・水郡邸の場所を聞いたが、養楽寺の隣と聞いたので・・・・もっと細い路地の中にあるのだろう。

▲養楽寺です。水郡家の菩提寺で、境内には天誅組に参加した森元伝兵衛の墓があります。入り口が閉ざされていたため入れませんでした。

16日の夜中に水郡邸を出発。途中、河内長野市・三日市町に着いたのは翌午前2時頃。油屋旅館で休憩を取る。

この三日市は古来、高野詣の宿駅として栄えた地で、大坂八軒家から8里、高野山へ8里のところである。河内木綿の綿作と加工・取引の中心で問屋も繁盛していた。大坂・堺から大和・紀伊などへの交通が便利で、志士が身を隠し、各方面にも格好の場所であった。

油屋を8月17日午前8時頃出発し、河内長野市の東端に位置する「観心寺」に着きます。

ここで、後から来た甘南備村・松崎万太郎(23歳)と岡山藩・藤本鉄石(48歳)と淡路国福良・福浦元吉が合流します。

後村上天皇陵前に拝礼し水盃を交わし、楠木正成の首塚前で菊の御紋を翻し、戦勝祈願の祈祷を行います。

『建武中興の業は、公の先唱によりて成りぬ。今また我ら一統、復古の先駆たらんことを期す。仰ぎ願わくば、是に英霊の冥助を垂れ給はんことを』

▲観心寺は701年に役小角(えんのおづぬ)によって開かれ、元は雲心寺と呼ばれていたが寺号を「観心寺」に改称したのは808年、ここを訪ねた弘法大師です。

▲建掛塔。その名前の通り建て掛けの塔です。正成が報恩のために三重塔建立を請願するのですが、完成までに戦死。そのため中断して仮の屋根(藁葺き)の状態で残っています。

▲奥に見えるのは国宝・金堂。手前の石は弘法大師が七星降臨を礼拝された石(礼拝石)です。

▲楠木正成の首塚があります。

▲その広場の対面に天誅組の石碑が建っています。

▲この広場で戦勝祈願を行ったのです。

大阪府・和歌山県・奈良県の県境近く金剛山(1125m)を登ります。

忠光ら本体は千早峠へ。別働隊は石見川から大沢峠へ・・・。どちらも難関です。

▲観心寺から千早峠を登っていく途中の山並みです。ほとんど車が通っていない現在の国道310号。この日、対向した車は2台だけ・・・。千早峠を越える時は雪がちらつき・・・杉林には雪が積もっていた。夜には凍結して通行禁止になるのだろう。今でこそ舗装道路だが・・・当時の峠を歩くのは、大変だったに違いない。一歩上がっては止まり、2歩進んでは休んで・・・・。

▲千早峠から五條市街を見下ろすと・・・このような景色です。今日は、雪がちらつくあいにくの天候で・・・。

千早峠を越えていよいよ大和へ・・・・。峠を降りた一行は、五條・岡八幡宮(現・八幡神社 五條市岡町。五條代官所まで3km)で先に来て準備をしていた同志と合流した。

陣容を整えると、8月17日夕方に五條代官所に向かったのです。

<天誅組・軍令書・・・『一心公平無私』>

堺に向かう船上で、一行はおのおの髪を切って海中に投げ入れたという。その決起のほどが窺がえる。

そして総裁の一人である松本奎堂 (33歳・刈谷藩士。18歳のとき槍稽古中に左目を失明。江戸藩塾で教授を勤める。のち名古屋で開塾。その後、京都に移り尊皇攘夷志士たちと交わる。天誅組の軍令の起草を行う) は、船上で「天誅組軍令書」を読み上げている。

軍令の一項は次の通りです。

『一、この挙、元来武家の暴政、夷狄の猖獗(しょうけつ)によって庶民の難苦限りなく候を、深く宸襟(しんきん)を悩まされ候こと。傍観に堪えず、やむことを得ざるところなれば、たとい敵地の賊民といえども、本来御民の事なれば、乱暴狼藉、貨財を貪り、婦女子を奸淫し、猥りに神社、堂宇等放火致し、私に降人を殺すにこれあるまじき事』

これらのことが14項にわたって、示されている。

そして最後の14項目には、

『一、一心公平無私、土地を得ては天朝に帰し、功あらば神徳に属し、功を私することあるべからず。我らもしこの儀に違い候はば、・・・・・(あと略)』と示されています。

挙兵の精神を示し、『一心公平無私』という言葉が天誅組のすべてを語っているといえます。

▲ペリー提督横浜上陸の図 (横浜開港資料館所蔵)。

1853年(嘉永6年)6月3日浦賀に入港。開国を迫る大統領書簡に対応するため幕府内だけの意見では危機を乗り切れないと判断し、朝廷・外様大名などの意見も聞くことに・・・。これをキッカケに幕府政治に関与していくことになり、特に国の将来を案じたのは中国・四国・九州方面の藩の下級武士やそれ以下の身分の志士達であったのです。

<誰が挙兵を企てたのか・・・>

わずか39名で拙速に挙兵したのは何故なんだろう。

確かに、河内勢や五條からの支援を得ているが、吉村寅太郎は「基を開くは浪士の任なり」といい、挙兵倒幕は大名の手では行われないから、その口火を切るのはわれわれ浪士でなければならない。ここで天誅組挙兵の意図をハッキリ言っている。藩権力を利用できない脱藩浪士の力で出来る唯一の方法だったのだ。

そして、一般的にはこの挙兵の作戦を立て、指図したのは中山忠光公と吉村寅太郎だと言われているが、実は裏側に居た中山忠能の兄で忠光の叔父にあたる「中山忠伊(ただこれ)」という人だとか。でもこの人は中山家の養子で、元は120代仁孝天皇の弟、さらに孝明天皇の叔父にあたる。

では、何故このような人が・・・となるのだが・・・。

長仁親王(のちの忠伊)の父上、光格天皇は、ご自分の父に尊号を贈りたいと幕府に相談するも、その返答が4年間も放置され挙句はダメだとされる。そしてこの問題で動いた中山愛親(なるちか)(忠能の曾祖父)を処罰。これをきっかけとして朝廷では倒幕の声が高まり、愛親の子忠伊らが軍資金として金貨を密造、長州で倒幕を扇動することに・・・。

しかしながらこれは失敗に終わり忠伊は自刃。

でも、光格天皇はなお倒幕をあきらめられず、退位後の文政3年(1820年)17歳になった長仁親王を中山家の養子にして、自由な立場で倒幕運動をするよう命じたのです。

<黒幕は、忠光の叔父にあたる「中山忠伊(ただこれ)」>

中山家に入った長仁親王は、倒幕運動で殉じた「忠伊」にあやかって、自分も「中山忠伊(ただこれ)」と名乗り、各地の倒幕の謀をめぐらしている。

天保8年(1837年)の大阪での「大塩平八郎の乱」。天保5年の勤皇派の藩政奪取事件「仙石騒動」。文久2年(1862年)の寺田屋事件の首謀者の一人、田中河内之助(仙石騒動の首謀者・仙石左京の二男)は、忠伊の庇護のもと成人した・・・ということで、寺田屋事件の陰でも関係していたのです。

天誅組の挙兵においては、事が起こるとすぐに河内・金剛山に走り山内で陣を張り指揮に当たっていたのです。

たえず各地で何箇所か同時に騒動を起こすことを狙っていたものの、予想外の政変(8月18日の変)で天誅組があっけなく壊滅したため未遂となるのです。

忠伊公は、やむなく大阪・平野の満願寺に逃げ隠れていたものの、幕府の手が及ぶところとなり、同寺で自刃。

これほど忠伊公の企てがことごとく失敗したのは、下級武士や農民層など、個々の力に依存し大きな組織を持たなかったためとか。幕府を倒すには藩などの大きな勢力が必要で、5年後の薩長両藩の倒幕派が藩の権力を握ってからことを起こし、維新実現に成功したのです。

忠伊公の失敗も無駄ではなかったのかも・・・。

「天誅組」の足跡を訪ねる前に、少し勉強しておきましょう。

私自身の?? の解決をするためにも、また幕末の歴史に詳しくない方のために簡単に説明すると・・・・

<「天誅組」とは何モノなのか? 何故、立ち上がったのか? >

「天誅組」とは・・・・1863年(文久3年)8月、徳川幕府を倒して天皇を中心とした新しい日本を創るさきがけになろうと立ち上がった、公爵・中山忠光を主将とし、土佐(高知県)出身の吉村寅太郎、三河(愛知県)の松本奎堂、備前(岡山県)の藤本鉄石の3名を総裁にして結成された尊皇攘夷派の志士なのです。

この忠光公は、決起当時は血気盛んな19歳。姉が明治天皇の母親で、叔父に当たる。もともと過激な言動と行動があり、文久3年3月には土佐の吉村寅太郎の誘いを受けて、無断で京都を脱出、長州に行き、森秀斎と名乗り、5月10日、軍艦庚申丸で外艦を砲撃するなど、かなりの行動派だったのです。

志士たちは、定まった出身藩を持たない下級武士・庄屋・神官・僧侶・農民・医者などで、京都の結成時には38名。そのうち18名が土佐脱藩浪士、8名が久留米脱藩浪士などで、13歳から46歳までで20歳代若者中心の志士でした。

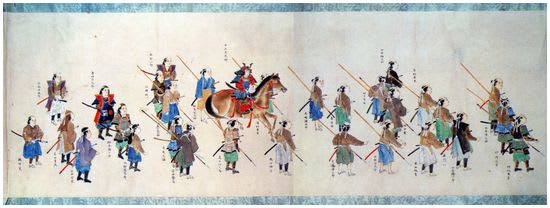

▲出陣する中山忠光(天誅組出発之図 水郡睦子氏蔵より) 五條市教育委員会発行の「天誅組の変」パンフより

彼らの足跡は、京都・方広寺・・・伏見・・・大阪・常安橋・天保山・・・堺・旭橋・・・狭山・・・富田林・水郡邸・・・河内長野・観心寺・・・千早峠・・・大和・五條代官所(現・五條市役所)・・・<大淀町・千石橋>・・・十津川・天辻峠・・・<高取城・重阪峠>・・・下市町・栃本・永全寺・・・広橋峠・・・西吉野村・白銀岳・・・大塔村・辻堂・・・十津川村・上野地・・・十津川村・風屋・・・小原・・・折立・・・下北山村・浦向・・・正法寺・・・上北山村・白川・林泉寺・・・伯母ケ峰・・・川上村・柏木・・・川上村・武木・・・東吉野村・鷲家口・・・鷲家となります。

1863年8月14日(今日の9月26日)に京都を出発。東吉野村・鷲家で壊滅となるのが9月24日(今日の11月5日)までの40日に及ぶ死闘を繰り広げ、明治維新より遡ること5年、明治維新のさきがけとなった天誅義士の無念の足跡が大峰の険しい山々を中心に残っています。

<『天誅組』なのか『天忠組』なのか?>

この『天誅』という言葉は、「天に代わって悪者をやっつける」という意味で、この時代には、江戸幕府を倒すことを「てんちゅう」と呼んでいたとか。

天誅を天忠と書き換えて「武士の支配する政治をやめて天皇の政治をしよう」という意味を持たせたたのでしょうか。

一方、「天忠党」とか「天仲組」「天朝組」なんて書かれているものもあるとか。

「月刊・なら」に「それぞれの天誅組」を寄稿されている草村克彦氏は、次のように述べておられる。

彼らは、結党した最初から名乗ったのではなさそうで、「御政府」とか「皇軍御先鋒」とか名乗っていて、文久2年(1862年。決起の前年)に、京都で起きた「天誅事件」の影響で、幕府の役人やそれ寄りの公家・商人などを襲えばなんでも、天に代わって成敗する意味のことを「天誅」と解釈したようだと・・・。

更に、伴林光平の『南山踏雲録』には『天忠』とある。従軍医師を勤めた井澤宜庵が、北山路を敗走した折詠んだ漢詩の冒頭に『天忠党』とあります。いずれも隊士直筆で、隊士自身が自らの集団を『天忠党』と称していたことがうかがえます。

合言葉を『天』と『誅』と定めたことは、半田門吉の『大和戦争日記』にみえ、十津川・上湯ノ川の老女の証言もあって、確かなことですが、これから天誅組の呼称が生まれたというのは俗説でしょう。

ですから本来なら「天忠組」といったほうが正しいと思われますが、今は「天誅組」がポピュラーになっているので、私もそれに従いました、という事なんです。

また、確か保田與重郎先生も著書『評註 南山踏雲録』で、「天忠組とした方がよいと思う」と書かれていたと思います。

と述べられ、氏は当初から「忠」派であるといわれている。

<何故、京都・方向寺に集合し決起したのか?>

方向寺が位置するのは京都市東山区大和大路通七条上ル茶屋町527。京都国立博物館のすぐ近くです。

参集したのは午後2時頃。武装した浪人が集まれば人目につく。新撰組が来るかも知れない。いかに皇軍御制先鋒とはいえども、危ない。そこで比較的参詣者が少ない方広寺に決まったとか・・。

そして家並みの多い伏見街道を進み、伏見から船で大坂に向かったのです。

▲この方向寺は、天正14年豊臣秀吉が奈良の大仏より大きい高さ19メートルの大仏を建てたのですが、その後の地震や火災で今は石垣と本堂、大黒天堂、鐘楼が残るだけです。

この広い境内で志士たちは決起したのです。

▲この境内にある鐘楼を志士たちは見上げたのでしょうか? 大坂夏の陣の引き金になった梵鐘です。「国家安康」「君臣豊楽」この8文字で豊臣家は滅亡したのです。

船に乗る伏見港には多くの船宿があり(あの寺田屋もその中の一つ)、三十石船3艘を雇い、武器・武具を積み大坂に向かいます。土佐堀川を進み淀屋橋を通り常安橋に接岸。土佐堀2丁目の船宿に泊まります。

翌日、別の船で安治川を下り天保山を経て、堺港に向かいます。

上陸した堺の市役所には「天誅組上陸繋船の楡(にれ) 大正15年4月」と書かれた石碑が建っています。楡の木に船を繋ぎ上陸したのでしょう。

堺で宿泊し、西高野街道(現在の国道310号)を南へ進みます。途中、狭山藩から武具・武器・食料・塩を差し出す約束を取り付け、甲田村(現在の富田林市)水郡善之祐邸で河内勢70名と合流。一行は、観心寺に向かうのです。

明日は、大阪・富田林にある「水郡善之祐邸」と「観心寺」を訪ねたいと思っています。

昨日、大和・五條の代官所跡からスタート・・・と書きましたが、どうも書き辛い・・・。

というか、手持ち資料もなく、せめてもう少し「天誅組」のことを勉強してからスタートしなければ・・・・志士の方々に申し訳なくて・・・。

そんな気持ちが手を止めてしまいます。

志士たちのことを知れば知るほど、重く、殺気だってくるから・・・不思議です。

いま少し時間を頂いて、ネットで調べたり、先日訪ねた五條市・民族資料館で貰った冊子を読み、また近くの本屋や古書店にて関係する書籍を探し、さらに市立図書館から貸し出し限度の5冊を借りて・・・・一夜漬けの勉強することにしました。

ということで、近々、スタートすることに変更致します。

「調べて勉強してもその程度か?」と、言われそうですが・・・・。

▲「天誅組」のことが書かれた本は、いろいろあって、読むほどに引き込まれます。

最近、サボっております。

でも記事にはしていませんが、東吉野村や五條市を走り回って写真を撮っています。

一昨日は、粉雪が舞う東吉野村の山奥を、「凍結注意」の道路看板を横目に、また今日は、五條市内の細い路地を地図を片手にウロウロしておりました。

前々から東吉野方面を走っていると「天誅組・・・の碑」なんて書かれたものを目にしたことがあったのです。

そもそもこの「天誅」って、何と読むのか・・・。まして「組」と付くからには何か悪い人の集団なのでは・・・・なんて思っておりました。

でも、悪い人のためにこんな立派な石碑とは??? と、思っていましたが・・・それっきりで・・・。

それにしても多い石碑や看板・・・。そして何年か前、これが「てんちゅうぐみ」と読むと知った。決して悪い人の集団ではないことも・・。

いろいろ調べてみると、先週の日曜日からNHKドラマで「龍馬伝」がスタートしているが、この竜馬より先に活躍した天誅組は幕末維新の心でつながっているようで・・・・。

では、この天誅組とは、どんなメンバーで何を目的に、このヤマトを舞台になぜ『天誅組の変』を起こしたのか・・・。

天誅組に詳しくない私が「大和の天誅組の変」を綴るには、かなりの無理があるが、史跡めぐり通して素人の目で彼らの生きざまを知りたくて・・・現地を訪ね、同じ空気を吸いながら肌で感じたかったのです。

尊王攘夷派によって試みられた最初の倒幕武装蜂起・・・・明治維新のさきがけとなる彼らの行動・・・。

毎日、少しずつ、アチコチの資料を頼りに綴っていきますので、お付き合いください。

▲高知県高岡郡梼原町にある『維新の門』。この梼原の地は土佐の山奥ながら、幕末の志士を輩出した町なのです。

左から前田繁馬(天誅組)、那須信吾(天誅組)、吉村虎太郎(天誅組)、中平龍之助、掛橋和泉、沢村惣之丞、坂本龍馬、那須俊平。

左半分は「動」の動きを、右半分は「静」の動きで、左右対称を成しています。この像の動きでも、3名の天誅組メンバーの荒々しさが伝わってきます。

明日は、大和・五條の元代官所跡からスタートです。