<十津川方面への取材・メモ>

天誅組の足跡を追いかけて・・・・昨日、朝7時30分自宅を出発、明日香村から国道169号で高取町、大淀町を通過し、309号に入り下市町から下市宗桧線県道20号で五條市・城戸を経て、国道168号線で大塔村、そして十津川村・十津川歴史民族資料館まで行ってきた。

いつも助手席に乗ってくれるカミさんは、今回は用事のため同行せず。

一人で運転しながら地図や資料を見て、道路看板やバス停看板で現在地を確認して・・・どうも不便です。日ごろの同伴者の有り難味を感じます。

天誅組に関わる遺跡や石碑が目に付くと、車を停めて写真を撮りながら進むため、カーナビが示す到着予定時刻がズレてきます。

▲五條市の「西野トンネル」付近の路肩には、まだ雪が残っています。

168号線の西野トンネル付近から南方面は凍結しているのか、凍結防止剤なのか・・路面が光っているように見えます。路肩には雪が積もり、崖から落ちる水滴はツララになり、トンネルの上にも50cmほどのツララがぶら下がっております。

もしカミさんが、こんな光景を見ると「引き返そう!」と叫びますから・・・今回は大丈夫。前に進みます。

▲国道168号線には「凍結注意」「チェーン装着場」「片側規制」「落石注意」「路肩注意」「土砂崩れ・通行止め」などなど・・・いろんな看板、案内があります。

▲「天の川辻本陣跡」近くの道です。とてもノーマルタイヤでは、通れません。

▲絶壁を縫うように・・・国道168号線が続きます。昨年の大雨で所々崖崩れが発生していて、その復旧工事が進められています。

前日、十津川観光協会に道路状況を確認。やはり大塔村・天辻峠だけが夕方から早朝にかけては路面凍結で通行不可になるとか。その箇所だけが難関で、他は大丈夫とのこと。まったくその通り。

とはいうものの、北方領土を除くと日本で一番大きな村・・十津川村の南北縦断道路168号線は、切り立った崖とダム湖に挟まれた道路で、曲りくねった狭い道で、対向車が来る度にヒヤヒヤします。

▲「猿谷ダム」です。冬のため水量が少ない。

▲「風屋ダム」です。こちらは、放水していました。

また昨年の大雨で、各所で崖崩れが発生しており片側通行の箇所が多く・・・更に、新しい道路橋建設のため、行き交うのは大型ダンプばかりで・・・魔の国道と呼ばれる所以です。

地元の方に遺跡の場所を聞きたいのだが・・・もともと人家が少ない。更に過疎化が追い討ちをかけている。

交番所で道を尋ねようと立ち寄るも巡回中のことが多く、お世話になったのは郵便局。目立つ赤い社屋が陸地の灯台のようで・・・遠くからでもよく分かり、また、年配職員は歴史的なことにも詳しく、一軒一軒の地理にも詳しく、更に解説もつく・・・。これには大いに助かった。次回も、このテでいこう。

▲こんな橋が何箇所もあって・・・・凄いところです。見事な出来栄えです。

▲でも、こんな綺麗なところもあって・・・・思わず見とれてしまいます。

▲日本一長い吊り橋「谷瀬のつり橋」の近くにも本陣跡がありました。

十津川歴史民族資料館に着いたのは、4時間後のこと。この時期、訪ねるのは余程と見えて、館員も親切で、また「天誅組」について執拗に尋ねることから、関係する資料を次々とコピーして下さり・・・ありがたいことです。さすが、郷土PRがお上手です。

帰路は、撮影箇所の漏れ落ちた遺跡・石碑箇所を探しながら行きつ戻りつ・・・で進みます。でも、夕刻までに天辻峠を越えなければなりません。

深い山並みは、日が落ちるのが早くて・・・午後3時を過ぎると周りが暗くなり、路面が怪しく光り出します。

遺跡のある神社などは木立が鬱蒼として・・・撮影画面も夜間モードになってしまいます。

五條市の平野部に到着・・・白い雪を見なくなってホッとします。

午後5時頃、150kmを走行し無事帰還。

天誅組の足跡を追いかけて・・・・今朝からは撮ってきた写真の整理をしております。

<o:p></o:p>

五條の志士・・・・「乾十郎」。そのうしろには「森田節斎」

天誅組(てんちゅうぐみ)を五條に手引きしたのは、大和・五條生まれの「乾十郎」です。

同じ五條の森田節斎(幕末の尊王攘夷論者で、交わった志士の中には吉田松陰もいた)や梅田雲濱に学問を学び、節斎の弟・仁庵には医学を学んだ人です。

大坂に出て町医者を開業。やがて五條に帰り五條代官所の近くで家を構え医者をするとともに、目薬・真珠円の製造販売もしていた。

その傍ら、代官所の動きを探り、天誅組に情報提供していたのです。

▲井上(いじょう)院跡に建つ「乾十郎の墓」。

櫻井寺から少し東に行き北側に上がり、JR和歌山線の踏み切りを越えて暫らく進むと「井上院跡」がありました。

真言宗のお寺で、井上内親王が幽閉されていた屋敷跡であったとか。この跡に「乾十郎」の墓がありました。明治7年にここに小学校が開校されて、積善舎と呼ばれていました。

天誅組が櫻井寺にて新政布告した立て札は、乾十郎が書いたものだとか。山門入り口の左右に「皇軍先鋒」と「御政府」。

この看板が評判になり、大勢の人が見に来たという。十郎も兄の子供を連れて見に行った。兄の子は看板を見るなり

「あれは、夕べおじさんが書いていたものやないか」

と、大声で言ったため、十郎はあわてて子供の尻をつねってその場から逃げたという。

この様子は、いろんな文献に紹介されているから、本当のことらしい。

また、医者であったため、十津川敗走の時、総裁・吉村寅太郎の弾丸摘出の手術を行い、熱病に苦しむ久留米藩士・小川佐吉に数十日付き添い看病したのです。

その後、大坂・吹田で名前を変え医業をしていたが、幕史に捕らえられ、京都六角獄につながれている。刑死となったのは、享年37歳であった。

▲森田節斎の頌徳碑。乾十郎や吉田松陰もこの森田節斎に師事していたのです。天誅組には加わらなかったものの、天誅組誕生の精神的な支えとなったのです。代官・鈴木源内の墓の場所を聞くため訪ねた五條消防署の前にこの碑がありました。

天誅組が向かった十津川方面に、早く行きたいのだが、先日の雪で国道が凍結の恐れがあったため、足止めをくらっております。

十津川の観光協会に電話を入れると、14日に降った雪は大塔村・天辻峠辺りで道路を通行止めにしていたとか・・・。

今日は暖かく、もう大丈夫とか。

天誅組が向かった時期は、旧暦8月20日、現在の10月2日。秋色が深まりつつあった時期です。

この冬場に現地を訪ねるとは・・・ちょっと時期を間違えました。

明日頃から暖かくなりそうなので、用事がなければ、出掛けたいと思っております。

<「8月18日の政変」で・・・朝敵に・・・・>

五條代官所を急襲し、鈴木代官を討ち取った天誅組は、近くの桜井寺に陣を張った。

ここまでは計画通りに進んでいたが、京都の朝廷では異変が起こっていたのです。

急激な倒幕運動に批判的だった中川宮(のちの久邇宮朝彦親王)が会津、薩摩藩ら公武合体派の謀略により、尊攘派の追い落としを行ったのです。

長州藩の勢力を一掃し、大和行幸の宣布を白紙に戻したのです。これがいわゆる『8月18日の政変』です。

大和行幸の宣布は、もともと激派の公卿や長州藩の力に屈して出されたもので、公武融和を望まれる孝明天皇の本意ではなかったと・・・。

中川宮の1ケ月にわたる慎重な準備で、電光石火のクーデターを行ったのです。

①大和行幸の儀の取りやめ

②三条実美以下の議奏、国事掛の公卿19名の禁足

③長州藩の堺町御門警備の任を解き、会津・薩摩藩の兵に変えること

この3つを奏上、勅許を得るのです。

鷹司関白や三条などの公卿は夜が明けてからそれを知り、あわてたが勅諚が出され、時すでに遅し。

御所の九門は閉ざされ、駆けつけた尊攘派公卿たち、長州藩などは門の中に入れず・・・。

尊攘派公卿・長州藩士らは、いったん長州に下って再挙を図ることにし、都落ちとなったのです。

七卿は官位を剥奪され、長州藩も藩邸から退去するように命じられた。こうして、尊攘派は京都から一掃されたのです。

孝明天皇から8月26日に発せられたものによると『始めから大和行幸などすることなど考えはなく、一部過激派の策動によるものである』とされ、当初の勅は結局、偽勅となったのです。

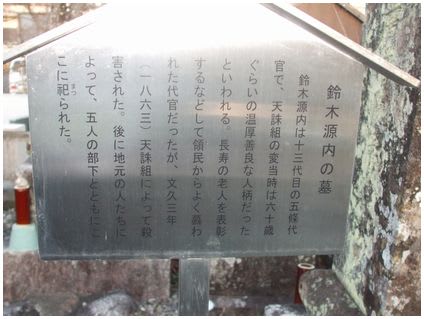

五條代官・鈴木源内は、悪代官ではなかったのか?>

鈴木源内の墓が、五條市本町1丁目の極楽寺霊園にあると民族資料館で知った。

さっそく、訪ねることに・・・。

ところがこの霊園、地元の方に聞きながら訪ねたのだが、車1台通るのがやっとという狭い道ばかりで、なかなか辿りつけない。消防署の方に教えて貰ったコミュニティセンター前に停めさせてもらってやっとのことで辿り着いた。

さて、霊園に着いたのだが、市営墓地らしく墓域があまりにも広くて・・・同じような墓石ばかりで・・・何処に源内さんの墓石があるのやら・・・。周りが暗くなる・・・墓石ばかり・・・ちょっと不気味。

一旦、道に出て、散歩帰りのご近所の方に聞くと、霊園入り口の壁面を指射され・・・その先に、大きな案内板。五條市が生んだ著名な文化人の墓石案内です。その1番目に鈴木源内墓が示されています。

霊園に入ってすぐ右手奥、少し茜がかった夕陽に照らされて6名の墓石が建っていました。

墓石には真新しい花が供えてあります。志士の血を引く人が参られたのか、それとも地元の人たちが供養されたものなのか・・・。

▲鈴木源内ほか五條代官所役人の墓所です。地元の人々がお金を出し合って建てたそうだ。

いろんな資料を見ると、この鈴木源内は五條代官所に着任したのは、前の年の5月。たまたま五條代官として勤めていたために命を奪われることになったのです。不運です。

天誅組には厳しく断罪されたものの、実際は60歳ほどの温厚善良な人柄で、赴任早々には領内の長寿者を表彰したりするなど、領民からも慕われた存在だったようです。

十津川の郷士が京の御所警護のための兵を出すことになった時、幕府に遠慮して反対派と賛成派の論争になったときも、「十津川にとっても朝廷からの仰せは名誉なことだ。反対があっても上京し、ご奉公せよ。もしこれで不首尾が生じれば、わしが腹を切る」と言い、道中の手形まで与えたとか。

このように源内は尊王の考え方にも理解があった人のようです。

殺される12日前の出来事です。

天誅組が倒幕のさきがけになるためには、何が何でも源内を悪代官に仕立てあげなければならなかったのでしょう。

明治維新後の天皇賛美が続く世の中にあって、幕府の支配を象徴する代官の墓が丁寧に保存されているのは、やはり地元の人々の鈴木代官への思い入れが強かったのでは・・・・と思われます。

何故、五條代官所を襲ったのか?>

文久3年(1863年)8月17日、大坂・河内から一気に金剛山を越え、大和五條の「岡八幡神社」に既に来ていた同志と合流。いよいよ五條代官所に突撃します。

▲五條・岡八幡神社です。千早峠からの隊と、大沢峠からの隊が合流し、陣容を立て直したのがこの神社でした。

天誅組が五條を挙兵地に選んだのは、

① 代官所所轄の南大和5郡405ケ村は7万5千余石天領であったこと。

② 大和平野から紀州、大坂平野に通じる交通の要衝であること。

③ 勤皇の地として名高い十津川を背後に控えていること。

④ 勤皇僧を多く持つ高野山も近いこと。

⑤ 更に、南側には山岳多く、守るに易く、攻めるに難しい地形であることなど、有利な条件であったことが挙げられます。

また、この地に森田節斎という儒学者がおり、吉田松陰をはじめ多くの人物たちが節斎を訪ねてくるなど、その影響もあったという。

▲五條史跡公園に再現された「五條代官所の長屋門」。

▲史跡公園にも「天誅組」についての説明看板があります。

▲現在の五條市役所は、代官所の跡地です。その案内版と石碑がありました。

陣屋は土塀で囲まれ表門と裏門があり、中には代官所のほか元締長屋、手代長屋、侍長屋などの建物がありました。(五條市役所の駐車場横に『五條代官所跡』の石碑があった。)

天誅組が代官所を包囲したのは、夕方4時頃。

中山忠光公は、馬にまたがり裏門前で構えます。表門の左側からはゲーベル銃隊の池内蔵太、右側からは和銃隊を率いた半田門吉が突入。

突入時の様子を会津藩士・広沢安任の記録によると、

『日まさに暮れんとするとき、にわかに陣太鼓の声のごときを聞きて、館中、皆おもふ、村民たわむれに仁輪加(即興的茶番野外芝居)をなすなりと。仁輪加は村戯の名なり。館前にいたりて声をあげ、砲を発し、前後より乱入し言語を接するにいとまなく、ただちに刃を加ふ。館中の史智走る。源内は時に一刀をおび、歩して園をめぐる。乱を聞き室に至らずして殺さる。妻子はとらへてこれをつなぐ。役人あるいは小刀を抜きて防ぎ、あるいは走る。殺されるもの五六員』

陣太鼓の音を「仁輪加」と思っている・・・とは、代官所の役人はのんきなものです。

突入に当たって、五條陣屋への使者に立ったのは、松本奎堂なのだろうか? 奎堂だとする説が多いが・・・。

代官の鈴木源内に対し 『我々は皇軍御先鋒である。この地を差し押さえることになった。代官所と所管の村々を速やかに引き渡すように・・・』 と要求したが、代官は拒否。

すぐに代官と5名の役人を討ち、残り10数名を捕らえ、所内の武器、書類、物品を運び出し、建物に火をつけ焼き払った。

生駒郡斑鳩町に住んでいた志士の一人、伴林光平(天誅組・回想記録「南山踏雲録」筆者。捕われ獄中で記載)は、手紙で参加を求められ、五條に駆けつけたが既に遅し、突撃は終わっていた。

櫻井寺の本堂前の水盤に板戸が掛け渡され、その上に鈴木源内の他4名の首が5つ、血にまみれたままさらされているのを見たのだ。

討ち取った中に、その場に居合わせた黒の喪服を着ていた按摩(アンマ)の嘉吉が巻き添えをくって命を落とした。天誅組からのお詫びとして嘉吉の妻に葬料として「白米5斗と5両」を与えている。

20名足らずの陣屋は1時間ほどで陥落した。

役人が逃げ延びたのはわずか5名。

役人で取次役の木村祐次郎は足に負傷して途中まで逃げ、近くの庄屋で手当てを受け、更に助けを求め寺に匿われたが、浪士の捜索に耐えられず、村人に「これ以上、お前らに迷惑をかけては相すまぬ。どこへでも出してくれ」と、きっぱり言い切った。さすが武士だ。

翌日、首をとられることに・・・。

▲天誅組本陣が置かれていた櫻井寺。

▲櫻井寺の境内にある、鈴木源内の首が洗われたとされる手水鉢です。

代官所より300mほど東にある「櫻井寺」に天誅組本陣が置かれた。

寺の門には『五條 御政府』の看板が掲げられた。

村には布告文高札などが立てられた。

『此の者ども、近来違勅の幕府の意を受け、専ら有志の者を押し付け、朝廷幕府を同様に心得、僅か三百年の恩義を唱へ、開闢以来の天恩を忘却し、然も、これがために皇国を辱しめ、・・・・・略・・・亥八月十七日』

▲旧櫻井寺本堂の柱に、天誅組が槍の尻でつけた傷跡が残っています。本堂の床下に置かれていました。

櫻井寺本坊で、一軍の役割が発表されている。

主将(中山忠光)・総裁(藤本鉄石・松本奎堂・吉村寅太郎の3名)・御用人・監察・銀奉行・小荷駄奉行(水郡善之祐)・武器取調方・合図係・兵糧方・勘定方(平岡鳩平)・同兼薬役・記録方(伴林光平)・執筆方・小姓頭・小荷駄方・下役・兵糧方下役・槍一番組長・同兼薬役・砲一番組長など・・・。

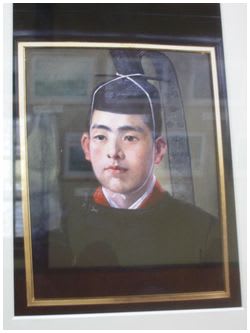

▲主将・中山忠光公(19歳)です。

▲3名の総裁。左から藤本鉄石(48歳)、松本奎堂(44歳)、吉村寅太郎(27歳) (五條・民族資料館)

朝廷直轄地とし、代官所に代わる新しい政治を行い始めた。

人心安定・諸藩への呼びかけ・軍資金調達と募兵を行った。近日、天皇の大和行幸(大和へ天皇が皇居から外出すること)があることを知らせ、祝いに秋の年貢を半減すること、天誅組に加わる者には苗字帯刀の許可などを布告している。

また、村人の訴えによって、悪徳の庄屋や豪商の家を取り壊したり献納をさせたりしている。代官所の公金も取り押さえている。

▲五條・民族資料館には、天誅組に関するいろいろな資料が展示されています。

▲中山忠光公の借用書です。軍用金として100両・・・・と書かれているが・・・。(五條・民族資料館)

志士の那須信吾らは高取藩に赴き、武器の献納と行幸のときの兵を集め、迎えるように強要。

高取藩では、槍30・銃20・馬2頭・米100石の提供を約束しているが・・・・。

ところが、8月19日(現在の10月1日)、天誅組にとって運命の日を迎えるのである。

<o:p></o:p>