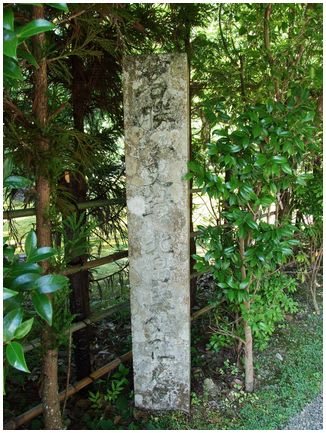

「飛鳥大佛」の貫禄ある字が、門の前で迎えてくれる。

ここ飛鳥寺は、法興寺・元興寺ともよばれており現在は安居院(あんごいん)と呼ばれている。

でも「飛鳥の大仏さん」があるため、私は「飛鳥寺」と呼ぶほうが好きだ。

596年に蘇我馬子によって建てられた本格的な伽藍配置の日本で最初の大寺院であり、本尊の釈迦如来像(飛鳥大仏)は、年代のわかる現存の仏像では日本最古のものと言われている。

創建時の飛鳥寺は、塔を中心に東・西・北の三方に金堂を配し、その外側に回廊をめぐらした伽藍配置であり、敷地は、東西約200m、南北約300mであった。

建築には、百済から多くの技術者がよばれ、瓦づくりや、仏堂や塔の建設に関わったとされ、これらの技術者や弟子達が全国の寺院建築に携わっていくことになるのです。

この日本一古い「飛鳥大仏」を迎える石標も、デンと構えた貫禄十分の文字だ。

昔の位置からかなりお寺の入り口に移されたようだ。

お寺の門前は駐車場になっており、門の手前にこの石標が座っている。

上部に<飛鳥大仏> 下の二行に<ましまして 斗帳に花の 主かな>

このお寺の境内には、関西の高浜虚子と言われた「松瀬青々(まつせせいせい)」の句碑がある。

1961年(昭和36年)の建立である。崩し字であるため、なかなか読めない。

この青々さんの他にある句碑は、もっと崩して書いてあるそうだ。他の書も見てみたいものだ。

丸い円の中に、飛鳥大仏と、下に句を二行に分けて書いてある。

『ましまして 斗帳に花の 主かな』

上部に書いてある「飛鳥大仏」??・・・これが・・・?難しい。

ここまで崩されると、私には読めなくなってしまう。

でも、バランスの取れた流麗な文字だ。

御影石を磨いてあるのか、フラッシュを焚くとハレーションを起こしてしまう。近寄って、撮った。