東京湾アクアラインの海ほたるまで、夜のお散歩を楽しみました。。。(^_^)

真冬寒空の下、フル・オープンにして夜景を楽しむってな嗜好。

真冬のオープン走行と言っても80Km/時位までの走行であれば フル暖房にして、シート

ヒーターを使えば首から下はすこぶる快適で。。。(^_^)v

・・・逆に真夏の炎天下は、全くダメですね。

僕の場合、勤務先が川崎に有り準地元である地域。。。大師ICから首都高に入り、

K6ラインを走行し東京湾アクアライン・トンネルに乗り海ほたるPAまでの往復

1時間程度のゆるゆるコース。。。

K6は、走行車が極めて少なく川崎工業地帯のコンビナート夜景を楽しめる穴場です。。。

ここは、近未来映画にでも登場するような幻想的な風景(夜景)が見所な場所。

夜間の川崎コンビナート群のライトアップ風景は 最近、ツアーとかでも話題のスポットで

すが、SLフルオープンでのドライブでは高速高架上から満喫できて、

また格別ですね。。。(^_^)v

ちなみに、アクアラインを除いた通行料は、たかだか数キロで¥300ですが・・・

これが、高いか安いかは個人の裁量判断。。。

海ほたるPAで、小休止、、、ついでに東京湾の海上から沿岸の夜景を満喫。

・・・こっちの方がチョー寒い。。。(>_<)

騙されたと思って、チャレンジしてみては如何でしょうか。。。

・・・オープン走行嗜好の方で有れば 多分、損は無いと思います・・・ョ。

日本で使える(・・・で、あろう)様にしたリアフォッグランプを車体に取り付けます。

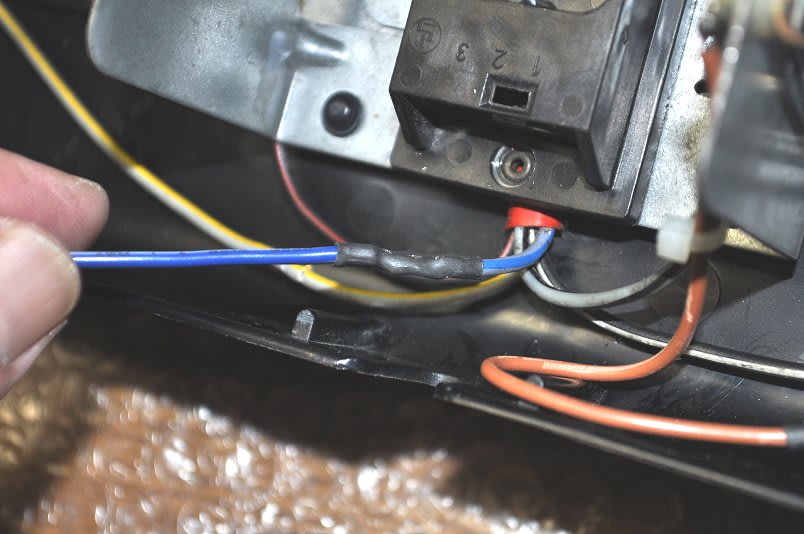

リアフォッグ用電源は、左側ライトアッセンブリに来ているので右側への延長ケーブルを追

加設置。。。

右側ユニットに接続の図。。。

こんな具合に取付きました。。。冷却用通気口も何下に効果有りそうッス。

さてさて、点灯確認。・・・リアポジションON

で、こちらがリアフォッグランプ動作状態。。。

う~ん、予想したのより控えめですが、、、まあまあ目立ってるかなぁ~。。。

欧州仕様で実験したリアフォッグランプ、日本で使用出来る様改造してみました。。。(^_^)

まあ、改造といっても左テールランプユニットから右のそれへ置換えるだけ。。。

右側テールランプユニットのリアポジション部位にもこんな打刻が有ります。

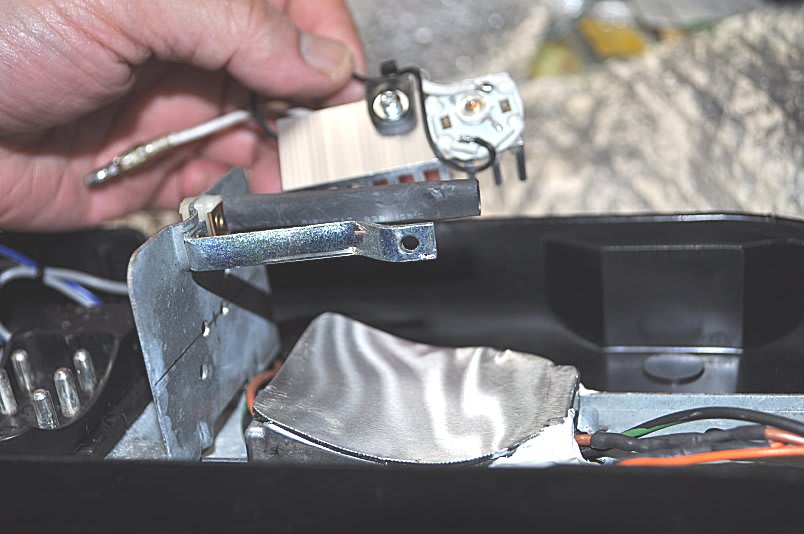

電球ソケットを載せ替えます。

ところで、走行時フォッグは、21Wの電球が常時点灯。。。

発熱の影響が心配だったのでユニットケースに放熱用の通気口を開けちゃいます。

・・・フリーハンドで、穴開け位置を。。。チョー適当です・・・(^^;)

こんな具合に冷却通気孔を開けちゃいました。

フォッグランプ電球とポジション灯を取り付け。。。

完成です。。。ヽ(^◇^*)/

実車に取り付けての点灯確認を実施してみます。。。

リアライトアッセンブリを車体に取り付け後・・・ポジション灯ON。

リア左ポジションのみの点灯状態。。。

・・・ちなみに、後方ウィンカーサイドはLEDを仕込んでいてサイドマーカーとして発光

させています。。。

(実は、コレこの状態では車検が通らない・・・みたい (>_<))

全く持って、チョー判りづらいですが、ライトスイッチを手前に1段引張ります・・・

ドライビングライトが点灯します。・・・ここまでが、日本仕様の動作ッスね。。。

僕のドライビングライトは、黄色HIDを取り付けています。

これもチョー分かりづらいのですが・・・スミマセン。。。(^^;)

更にライトスイッチをもう1段引くと

・・・スイッチレバー中央に有るオレンジ色部分が点灯して、、、

目論見通り、取り付け改造したリアフォッグ用21W電球が点灯しました。。。ヽ(^◇^*)/

・・・これが、(恐らく・・・)本国欧州仕様のリアフォッグ機能ですね~

ライトスイッチのリアフォッグ点灯機能は、まんま生きていましたね。。。(^_^)v

さて、通常走行時のリアフォッグライトは日本の保安基準では、1灯の場合、車体センター

かもしくはオフセット取り付けの配置では、車道センターライン寄り(つまり右側)に設置

しなければなりません。

な、訳で現状、僕のSLの取り付け配置(左側)では違法となります。

リアフォッグランプを設置しようとする場合、右側テールに移動設置しなければいけませ

ん。。。

幸い、僕のSLでは 右側テールライトアッセンブリの同じ部位にソケット取り付け穴が開

けられています。(・∀・)

日本仕様基準で使う場合、単純に電球ソケットの移設で、且つ電源供給ラインは、左側から

右側への延長ケーブルを引き回せば問題なく設置できますね。。。(^_^)v

この他、設置基準では制動灯光源から100mm以上離さなければいけない・・・ってのが

有りますが、これは、問題なくクリアできます・・・ね。

左リアランプハウスへ電球ソケットを固定します。

リア制動灯と同じ21Wシングル電球を装着。。。

で、電球に直接電源を印可し点灯確認を・・・

点いた~・・・う~ん、流石に明るいッスねぇ~ (・∀・)

さて、車体に装着し点灯確認の前に・・・

例の切断されていた不明ケーブルに延長線を追加します。。。

絶縁処理後・・・

メスの平型端子をカシメ。。。更に追加電球ソケットにオス端子をカシメます。。。

これで準備完了~ (^_^)v

これを接続し、実車に取り付けて点灯確認をしてみましょう。。。つづく

バック走行時に後方視界確保のためのバックフォッグランプを計画中ですが、僕のSLでは

本国並行仕様のためか元々通常走行時に点灯させるリヤフォグランプのソケットとかが装備

されていました。。。

リアフッグランプは、ご承知の様に濃霧時などで後方車両に対して自車の存在を知らしめる

為、リアポジション灯を補う役目を担います。国産車でも、冷寒地仕様車などでは標準装備

されているとのこと。。。

こちらがそのソケットですが、以前にリアポジション灯3WパワーLED置換え改造した時

にリベット締結であったこちらのソケットを外しています。

それと、ポジション部分のフレームにこんな刻印が有ります。。。

5Wは、ポジション球。。。21Wは・・・?

・・・に加え、左テールランプハウス内には、何用か不明なカットされたケーブル(灰/水

色)が有ります。

欧州車では、1975年からリアフォッグランプの装備が義務化された様で

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97#cite_note-4

ドイツ本国仕様並行物の僕のSLでは当時日本では不可で有ったリアフォッグを日本仕様に

適合させるため登録時に改造された物と推測されます。

→ こちらが、リアフォッグ電源かなぁ~。。。?? てことで。

左リアランプハウスで、バックフォッグランプを再現させる実験をしてみました。

元々着いていた電球ソケットを再取り付けします。

元は、リベット締結で有り今回は3Mネジを使って再固定します。

・・・こんな、感じになる予定。。。(^_^)

ソケット内部の電球の端子は既に無かったので、これは、自作することに。

で、ヨーロピアンフロントウインカー取り付け時の残部品からスプリングを部品取り。。。

スプリングサイズは、ぴったし。。。(^_^)v

こんな具合に電球ソケットに装着です。

電球への接触端子のホルダーは、塩ビシートで製作。

接触子は、リベットを使用。。。

電源ケーブルと共にリベット締結。

・・・が、ケーブルが旨くカシメられ無かったので、、、結局ハンダ接続で。。。(^^;)

電球接触部もハンダを盛り導通を確実なモノに。。。

シリコンで漏電防止を。。。

・・・つづく

切り出したユニバーサル基板にLEDと抵抗をハンダ付けします。。。

基板裏側にも1列配置。。。これ、リフレクターに照射させる光源ですね。

更に、両口金をハンダ接続して完成。。。製作時間は、ものの10分程度。(^_^)v

室内でお試し点灯。。。

めっちゃ明るい~ ヽ(^◇^*)/

つづいて、実車確認を。。。

左が従来の3WパワーLEDで、右が今回の面発光タイプLED。。。

画像では、判りづらいですが 面発光LEDが全然明るい。(^_^)v

・・・ただ、パワーLEDは、元々の光源が赤色で、面発光LEDは白色。

・・・実際、チョイと赤のリフレクターを透過する光は若干白色しています。

欲を言えば、赤色面発光LEDで試してみたいなぁ~・・・てな。

これと・・・

これの違い。。。消費電力だけで言えば、面発光LEDで、2.88Wとなり さほど変わ

りません。

3WパワーLEDでは、発熱対策でヒートシンクの使用を指定しています。

一方、面発光LEDでは特段の発熱対策は不要。。。

つまり、ほぼ同等な消費電力で発熱が無い(少ない)ってことで、

これは発熱に変わってしまう電力が発光に使われていると言うこと。。。

つまり効率よく光に変換されるんですね。。。(^_^)v

光量が断然アップしたのと余計な周辺部品が省略されてトータルでは俄然優位。

時代の進歩はスンゴイですね~。。。(^_^)

面発光タイプLEDを使った麦球で、思いの外効果が有りました。。。(^_^)v

調子にのって、同じく面発光LEDを使った樽型電球を製作してみました。

トライ部位は、こちら。。。

テールランプのポジション灯です。・・・現状、3WタイプのパワーLEDに置換えていま

すが冷却の為のヒートシンクだったり消費電力に見合うだけの特別な抵抗だったりを使用し

なければならず、周辺部品が結構大変。。。

こちら、約1年超前の改造ですが、、、それから技術の進歩は、著しい・・・(^o^)

同等な光量で、それら周辺部品が必要のない程になっています。。。すんごい (^_^)

これが、3WパワーLED。。。どでかいヒートシンクが鎮座しています。・・・今回、技

術進歩の恩恵で簡素化します。

撤去と電極に純正の電球保持のバーを復活使用するので。。。

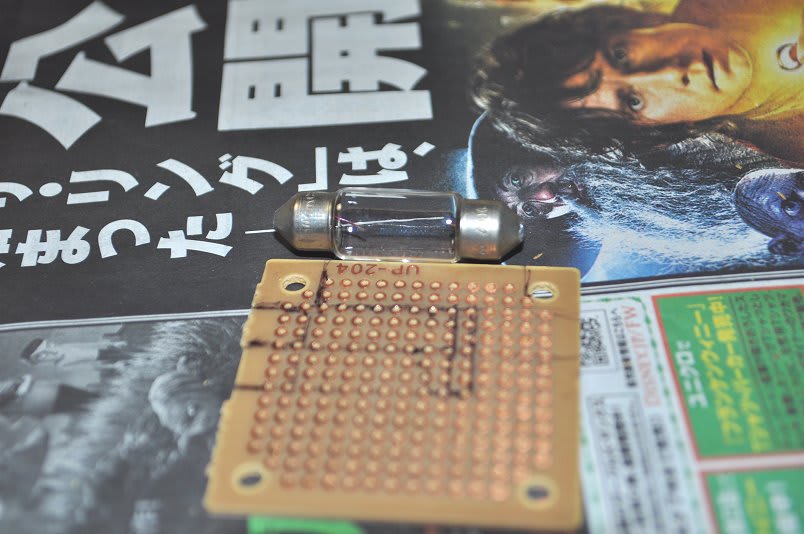

元々の電熱タイプの樽型電球のセットの図。・・・今回は、この形状で面発光LEDを使っ

た樽型電球を作成します。

・・・実は、これにはチョイと策略が有って・・・は、別途後程。。。

基板の切り出し。。。

・・・で、材料の揃い踏み。。。

20mAの面発光LEDを4連X3列で製作する予定。各列4個当りに電流制限抵抗は51Ω

の抵抗をそれぞれ3個使います。

また、最近購入した電球口金を準備です。。。

面発光LEDに変更した、イルミネーション照明を車体に装着します。

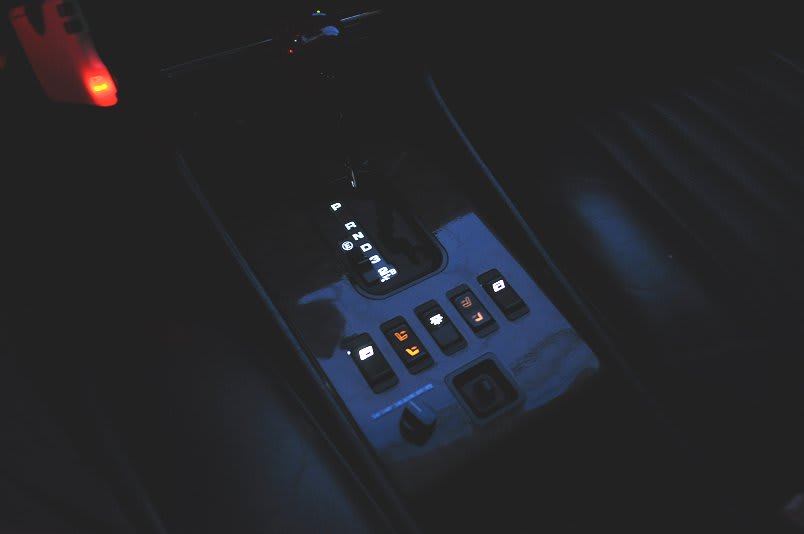

センターコンソールユニットを車体から取り外し、室内に持ち込みました。

僕のこれは、電圧計とか温度表示ユニット、イグナイター冷却システムとかメチャメチャ

後着け改造してあり配線はご覧の様にゴチャゴチャの状態。。。(^^;)

で、LEDを装着します。・・・実際は、内部アクリル導光板の穴径が小さくて若干穴径を

広げる追加工を実施しています。

ここで、点灯確認。

イルミONで、こんな感じ。。。以前より格段の発光っす。(^_^)v

ところで、各ボタンですが イルミ照明がON状態でボタンを押すと・・・

こんな、具合で光量が増加します。。。これ、ボタンに仕込まれたアクリル導光板に仕掛け

られているメカ的な機能ですが、ボタンの押し込み深さでアクリル導光板の解放面積が変化

して導光量を変化する。。。って、構造です。

ここまでヤルか、、、ってな感じで、とてもお金が掛っている構造と思いますね。。。

今までのレンズタイプLEDでは、ここまでの光量変化は有りませんでした。・・・これだ

けでも今回の変更効果バツグンに有り ですね。。。(^_^)v

風量調節ボタンも同じ機能が有って、、、

上下ボタンと、

オートボタンでも、ON(押されると)すると僅かですが発光量が増加する仕組となってい

ます。。。

押している(動作中の)ボタンがイルミネーション光量で表現される。。。ってな、

25年以上前のスゴイ設計です。。。(・∀・)

さて、車体へ組み込み・・・完

実車での確認ですね。。。

イルミ照明ONで、鮮やかに発光したボタンスイッチ群。。。

センターのボタンが強発光していることで、現在オートエアコンが動作中なのが判ります。

・・・OK~ ヽ(^◇^*)/

面発光タイプLED4連タイプの麦球。。。予想より明るかったので車体に適用すること

に。。。

実装は、当初の予定通り クライメート・ボタンコントローラー・ユニット(エアコン制御

ユニット)にします。

上の画像が、元々(LED化改造後)のイルミネーションハーネス。

これ、現状のイルミですが、レンズタイプLEDを使っていました。

発光は、こんな感じになりますがクライメート・ボタンコントローラー・ユニットでは、側

面の光量をピックアップする構造です。・・・レンズタイプLEDは、正面に集光させるた

め側面の光量は期待するほどは無いんですね。。。

て、ことで今回は側面発光に特化したLEDで光量アップを実施するってな作戦。(^_^)v

ワイヤーハーネス(電光ケーブル)は、レンズLEDで専用化にしていたので、まず これを

元の状態に戻します。

直列接続から並列接続に加工。。。

・・・こんな具合に出来ました。。。(^_^)v

製作した4連タイプ面発光LEDをソケットイン。

あっ明る~い。。。ヽ(^◇^*)/

一方、正面はこんな感じで、、、。

机上確認の段階ですが、何下に期待出来そう。。。(^o^)

続いて、思いつきで・・・と、言うか「もっと光量を。。。」ってな欲張りで (^^;)

LED4連の物を製作してみました。。。

4連LEDでは、肥大化を防ぐために基板レスで製作。。。(^_^)

こんな感じにハンダ接続します。

今回は、基板が無いのでカーボン抵抗がレイアウト出来そう・・・

こんな感じに。。。電極のショート防止で紙(マスキングテープ)を入れてみました。

ウェッジベースに組み込み。。。今回は、ウェッジベースのカット加工はしていません。

この状態で、点灯確認を・・・

OK。。。

3連LEDと比較して、やはりパワーが別物っす。。。(^_^)v

電源ピックアップ部分の加工。。。曲げるだけ (^^;)

クライメート・ボタンコントローラーのボタンイルミネーションは、4連LEDを適用する

ことにして、4個製作しました。。。右端の2個は、3連タイプ。。。で、現状、ボツ。

現行のLEDへ置換改造したクライメート・ボタンコントロール・ユニットのスイッチ照明

用ソケット配線です。。。

現状は、レンズLEDをユニバーサル基板へ単体で取り付けて電流制限抵抗を介し4個直列

に結線していました。

ユニットのボタンスイッチ照明は、電球側面の発光量をアクリル導光板で伝搬する構造で

レンズ型LEDの様な正面方向の指向性の強い光源では、発光量という観点では構造上到底

期待出来ません。

純正状態の電球と現行のレンズLED。。。今回の面発光LEDランプでは、ウェッジベ

ースを新規採用します。

また、面発光LEDは、側面への光照射を重きにした構造で検討します。

まずは、ウェッジベースをカットしました。

構成部品。。。こちらでは LEDは、3個使用してみます。

ユニバーサル基板は、三角形に加工しLEDを接着。

ハンダ接続し・・・

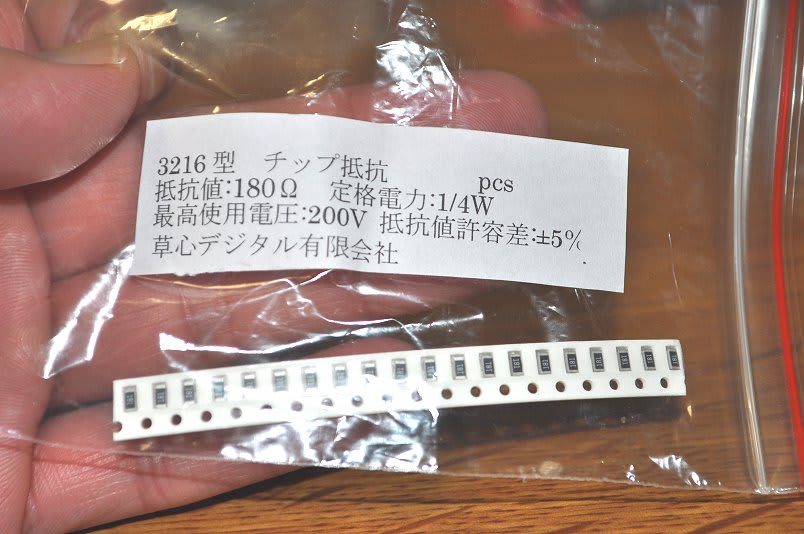

180Ωのチップ抵抗を接続。

この状態で、点灯確認。。。

結構明るい。。。(^_^)v

こちらのLED配列では、ランプ正面への光照射は、念頭に無く側面への照射に特化してい

ます。

更にウェッジベースを装着。

・・・こんな感じ。。。

レンズレスのLEDですが、今回の使用場所には良い感じの予感ですね。。。(^_^)v

基板実装型面発光LEDを使って試作した麦型電球で、基板実装型LEDがDIYで実用出

来ることを確認出来たので、今回 それの本格製作を行いました。

今回、こんな材料を準備。。。(^_^)

調達先は、こちら・・・http://www.sousin.net/

基板実装型 面発光タイプLEDっす。。。試作時に確認した僕の手ハンダ技量で扱えるギ

リギリのサイズですね。・・・約3mm角のタイプ。

これは、やはり基板実装型の抵抗。。。

省スペース対応ですがカーボン抵抗と比べて格段にちっこい・・・(^^;)

T5型ウェッジベース。・・・麦型電球のソケット部分ですね。

これまでこの部分は、ユニバーサル基板を加工製作してそのままソケットにぶち込んでいま

したが 今回、採用初挑戦。・・・これ使えば、スメートに出来る予感。。。(^_^)v

こちらは、樽型電球タイプの電極ベース。。。

さて、上の画像は、かなり前にLED置換え製作したクライメート・ボタンコントロール・

ユニットのプッシュボタン部分のイルミネーション照明です。

クライメート・ボタンコントロール・ユニットのスイッチ照明はアクリル導光板で照明する

構造。。。

ボタンスイッチは、ユニット前面に装着する構造で、、、、

各ボタンには、更に導光板が装着されて ここから光を拾います。

構造的には、電球サイドからの光を導光板で伝搬するのですが、現行のレンズLEDでは側

面の発光量は期待する程では無く・・・使い勝手では効果的な照明ってな観点では、的を外

しているってな感が有りました。

まあ 元々、ここのLED置換えは、熱対策が主たる目的でしたが。。。ね

今回のチャレンジは、この問題を解消(光量アップ)する目的。

・・・さあ、どうなるか・・・? (^o^)

スイッチの夜間照明用電源の取り出し。。。ドア・ウィンドー・スイッチから電源を分岐す

ることにしました。

で、そのラインをカット・・・です。

ハンダ・デュップを実施。

新しいケーブルを追加接続し分岐ラインを構成します。

絶縁保護チューブの施工。。。(^_^)

分岐ラインには、ファストン(平型)端子をカシメ加工。

スイッチ側の中継コネクタへもカシメ加工を実施。

コネクタケーブルの引き回し。

ランプ動作リレーのトリガーラインは、後方のトランクスペースに引き回しますが、バッ

ク・フォッグランプの取り付けまで取り敢えずココに格納することにします。。。

夜間イルミ分岐ラインを接続した中継コネクタをコンソールパネル側のスイッチに接続。

ここで、接続確認を。。。

スモール灯の点灯でスイッチイルミが点灯~。。。OK っス。(^_^)v

組み込み完成の最終の点灯確認。。。

組込完成~ ヽ(^◇^*)/

製作したバック・フォッグランプ・スイッチを車体に組み込みます。

作業で、ドアを開けっ放しになるので、バッテリー保護のためドアスイッチを外してフット

ランプ照明を殺しておきます。

センターフロアコンソールパネルの取り外し。。。

各スイッチコネクタを外します。

ダミーで着けていたデ・フォッガースイッチを外して、、、

今回取り付けるバック・フォッグランプ・スイッチを取り付けます。

スイッチの夜間イルミネーション灯の電源は、ドア・ウィンドー・スイッチから摂る事に。

で、ラインの確認を実施します。

夜間照明スイッチONで、通電。・・・ここのラインで間違いないですね。。。つづく