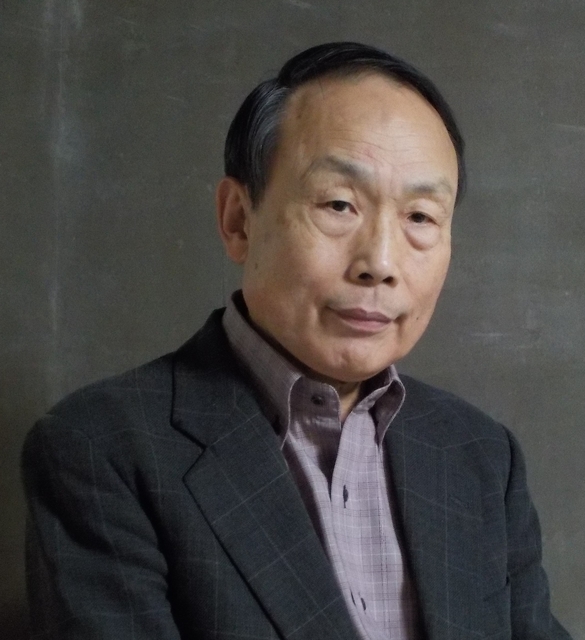

東京ミニオペラカンパニーvol.2『雪女の恋』二幕の上演に向けて、徐々にだが着実に態勢づくりが進められている。音楽家・舞台スタッフの理解と協力のお蔭だが、プロデューサーとしては「稽古場の確保」が喫緊の課題である。ソリスト4名・コーラス12名に加えて、指揮者・演出家・オーケストラ5名の日程と時間帯調整は至難の業だが、制作サポートに就いてくださったソリスト藪内俊弥氏の粘り強い尽力によってその「稽古日程」が確定された。今度は制作者の出番である。

年明けに、立ち稽古・合唱音楽稽古・オケ音楽練習がスタートを切り、合同稽古も控えている。確定された稽古日程に対する「稽古場の確保」は急務となり、都内の施設に電話をかけまくり、予約が取れるとすぐに使用料の支払い・承認書の受け取りに走った。どちらの施設にもピアノがあることや、こちらの条件に合った広さがなければならない。 少人数のキャスト稽古、合唱音楽稽古、全体の合同稽古、それぞれ異なる広さが求められるのだ。藪内氏による情報にも助けられ、北区の施設、葛飾区にあるコンサートホールの練習室・リハーサル室、東京文化会館リハーサル室、ほとんどの稽古場を抑えることができた。

少人数のキャスト稽古、合唱音楽稽古、全体の合同稽古、それぞれ異なる広さが求められるのだ。藪内氏による情報にも助けられ、北区の施設、葛飾区にあるコンサートホールの練習室・リハーサル室、東京文化会館リハーサル室、ほとんどの稽古場を抑えることができた。

残ったのは、オケ音楽練習用の稽古場である。音楽関係者が利用する施設には、アップライトではあってもピアノはまずあるし、ヴァイオリン・チェロ・フルートは奏者が持参できる。 問題は、ハープであった。ハープの備品がある施設はほとんど無い。レンタル業者に依頼する(搬入・設置・搬出も含めて)し、複数回の練習に対応してもらうと、相当の費用が掛かる。いきおい、公共施設以外にも当たるしかなかった。

問題は、ハープであった。ハープの備品がある施設はほとんど無い。レンタル業者に依頼する(搬入・設置・搬出も含めて)し、複数回の練習に対応してもらうと、相当の費用が掛かる。いきおい、公共施設以外にも当たるしかなかった。

そして、「カノン音楽教室(綾瀬)」に行きついた。そこにはハープを教授するスタジオがあり、5人の練習にも十分なホールもあった。ハープの貸与と練習場の使用が同時に可能となったのである。また、教室主宰者がフルート奏者でもあることから、音楽家の利用には理解があり親切な対応をしてくださったので心強い思いだった。

そして、「カノン音楽教室(綾瀬)」に行きついた。そこにはハープを教授するスタジオがあり、5人の練習にも十分なホールもあった。ハープの貸与と練習場の使用が同時に可能となったのである。また、教室主宰者がフルート奏者でもあることから、音楽家の利用には理解があり親切な対応をしてくださったので心強い思いだった。

これで、全日程の稽古を進められることになり、安心して年を越せそうである。

年明けに、立ち稽古・合唱音楽稽古・オケ音楽練習がスタートを切り、合同稽古も控えている。確定された稽古日程に対する「稽古場の確保」は急務となり、都内の施設に電話をかけまくり、予約が取れるとすぐに使用料の支払い・承認書の受け取りに走った。どちらの施設にもピアノがあることや、こちらの条件に合った広さがなければならない。

少人数のキャスト稽古、合唱音楽稽古、全体の合同稽古、それぞれ異なる広さが求められるのだ。藪内氏による情報にも助けられ、北区の施設、葛飾区にあるコンサートホールの練習室・リハーサル室、東京文化会館リハーサル室、ほとんどの稽古場を抑えることができた。

少人数のキャスト稽古、合唱音楽稽古、全体の合同稽古、それぞれ異なる広さが求められるのだ。藪内氏による情報にも助けられ、北区の施設、葛飾区にあるコンサートホールの練習室・リハーサル室、東京文化会館リハーサル室、ほとんどの稽古場を抑えることができた。残ったのは、オケ音楽練習用の稽古場である。音楽関係者が利用する施設には、アップライトではあってもピアノはまずあるし、ヴァイオリン・チェロ・フルートは奏者が持参できる。

問題は、ハープであった。ハープの備品がある施設はほとんど無い。レンタル業者に依頼する(搬入・設置・搬出も含めて)し、複数回の練習に対応してもらうと、相当の費用が掛かる。いきおい、公共施設以外にも当たるしかなかった。

問題は、ハープであった。ハープの備品がある施設はほとんど無い。レンタル業者に依頼する(搬入・設置・搬出も含めて)し、複数回の練習に対応してもらうと、相当の費用が掛かる。いきおい、公共施設以外にも当たるしかなかった。 そして、「カノン音楽教室(綾瀬)」に行きついた。そこにはハープを教授するスタジオがあり、5人の練習にも十分なホールもあった。ハープの貸与と練習場の使用が同時に可能となったのである。また、教室主宰者がフルート奏者でもあることから、音楽家の利用には理解があり親切な対応をしてくださったので心強い思いだった。

そして、「カノン音楽教室(綾瀬)」に行きついた。そこにはハープを教授するスタジオがあり、5人の練習にも十分なホールもあった。ハープの貸与と練習場の使用が同時に可能となったのである。また、教室主宰者がフルート奏者でもあることから、音楽家の利用には理解があり親切な対応をしてくださったので心強い思いだった。これで、全日程の稽古を進められることになり、安心して年を越せそうである。