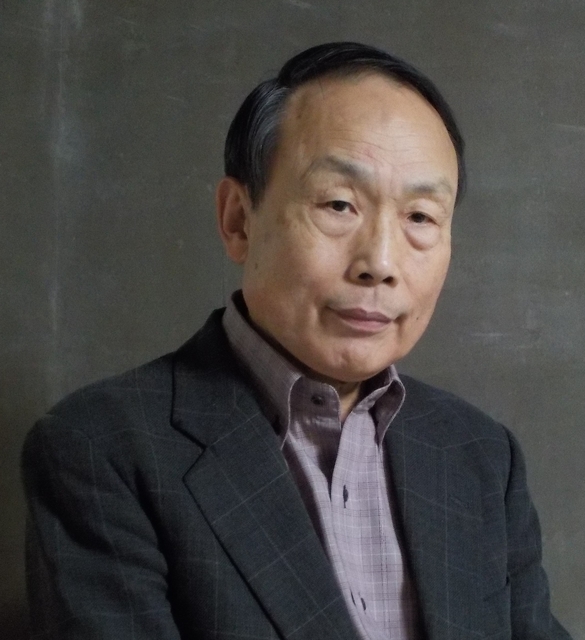

高校卒業後、少しでも収入が良く自分の可能性を拓くような職場を求めて二度転職した結果、当時は贅沢だった大学進学に舵を切ることになった。入学費用はこの苦学生に差し伸べられた手にすがり、学費は日本育英会の奨学金で、(食・住以外の)毎月の生活費は種々のアルバイトで賄った。

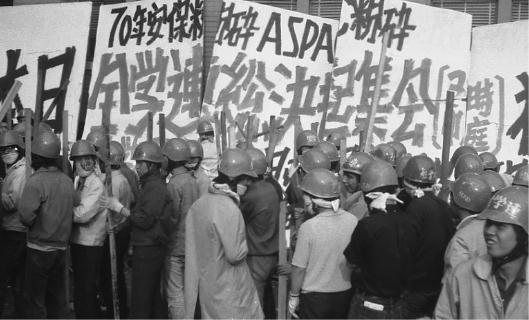

1960年代後半、世界は冷戦下における戦争と社会変革の嵐が吹き荒れていた。日本国内では<ベトナムに平和を、市民連合!>のデモが知識人を中心に繰り広げられていたし、大学構内では「学費学館闘争」を旗印に大学当局への異議申し立てが叫ばれ、立看板とバリケードが林立していた。

1960年代後半、世界は冷戦下における戦争と社会変革の嵐が吹き荒れていた。日本国内では<ベトナムに平和を、市民連合!>のデモが知識人を中心に繰り広げられていたし、大学構内では「学費学館闘争」を旗印に大学当局への異議申し立てが叫ばれ、立看板とバリケードが林立していた。 「この時代をどう生きるか、自分はどうあるべきか」―この時代思潮は当然のごとく芸術にも変化をもたらし、文学・美術・音楽は既成の表現とは全く別の手法が追求された。演劇においても古典劇・近代劇の構造を破壊し、戯曲形式も演技表現もこれまでに無かったものが生み出されていった。創造側に立つ舞台人も客席に座る観客も双方が求めていたからである。時代思潮のうねりは政治意識を高揚させ芸術文化を鋭く刺激した反面、その陰りと衰退がやがて「時代の傷」をもたらすことになる。

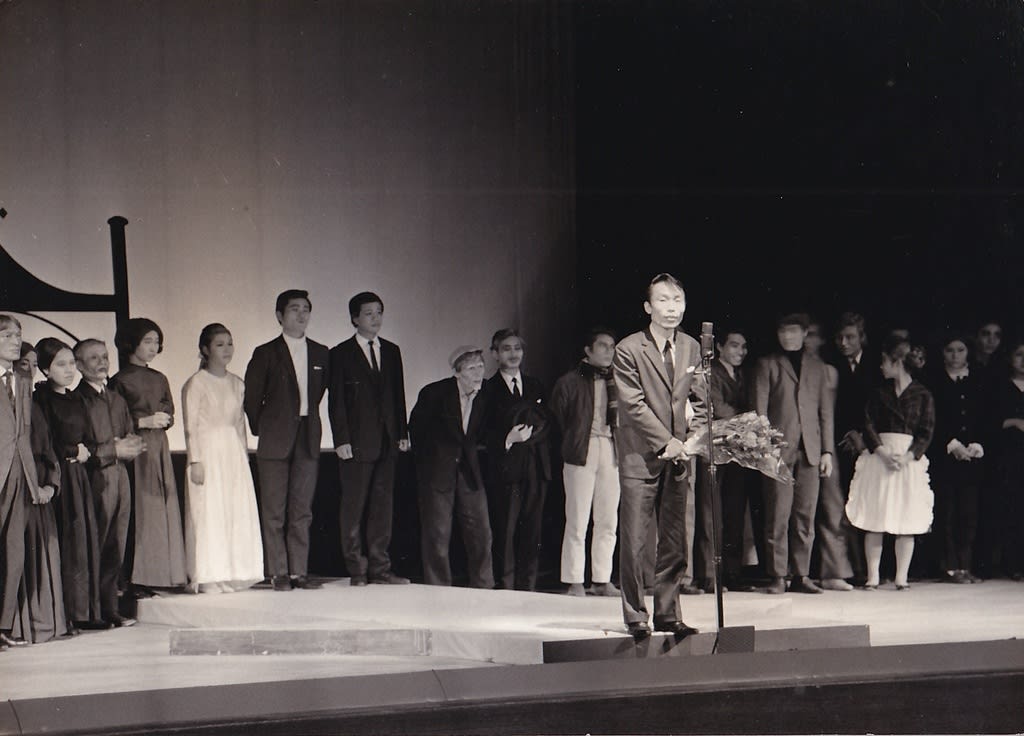

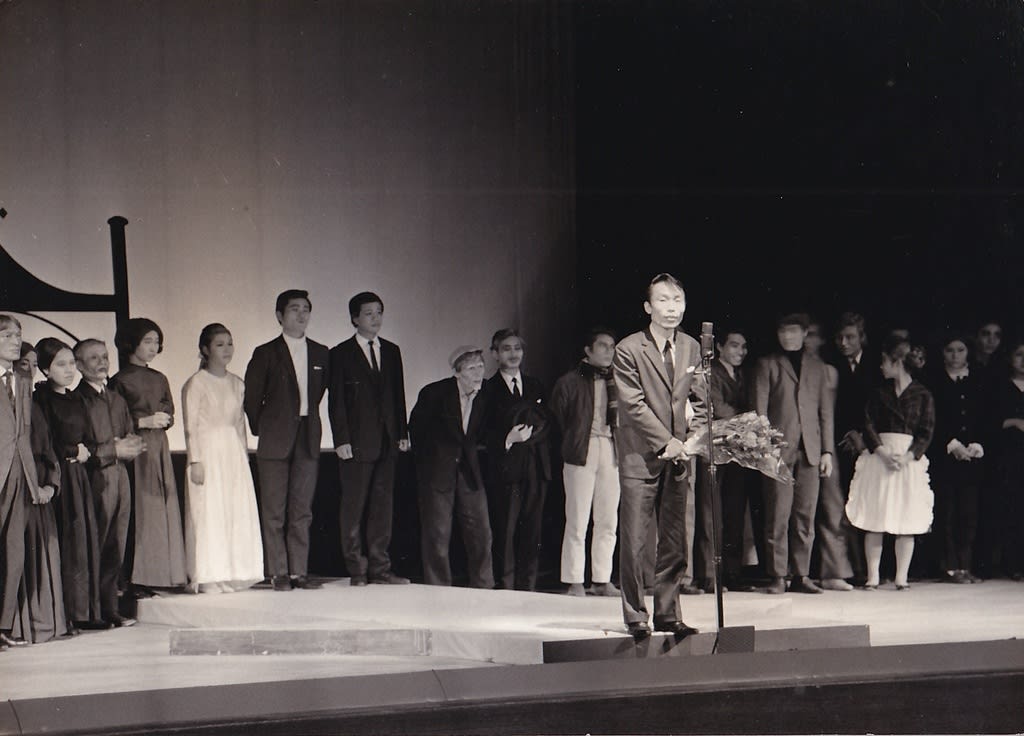

入学した時点で21歳だった私に比べて同期生の多くは18歳であった。3年間の社会経験の有無は若者にとって大きい。私には彼らが“こども”に見えたし、彼らには私は“オジサン”に映ったようだ。文学部キャンパス181教室で行われた1年生自主公演『黄金の椅子』と文学部最後の4年生実習公演『芍薬の系譜』(大隈講堂)の両方で私はまとめ役や舞台監督を任されることになった。

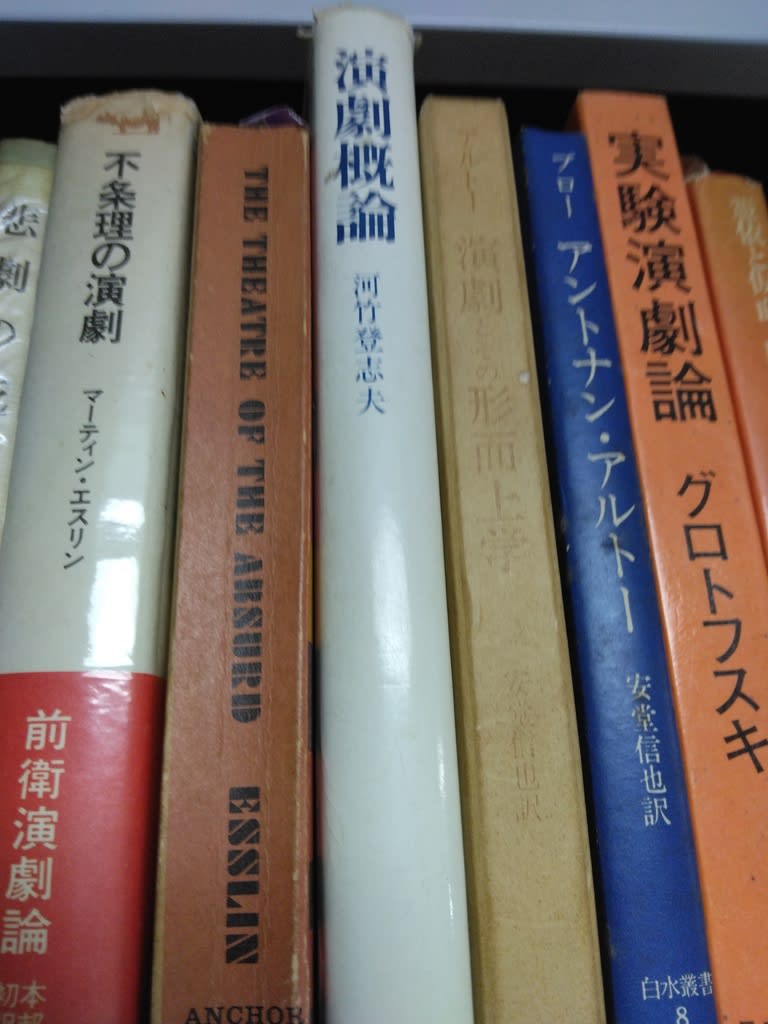

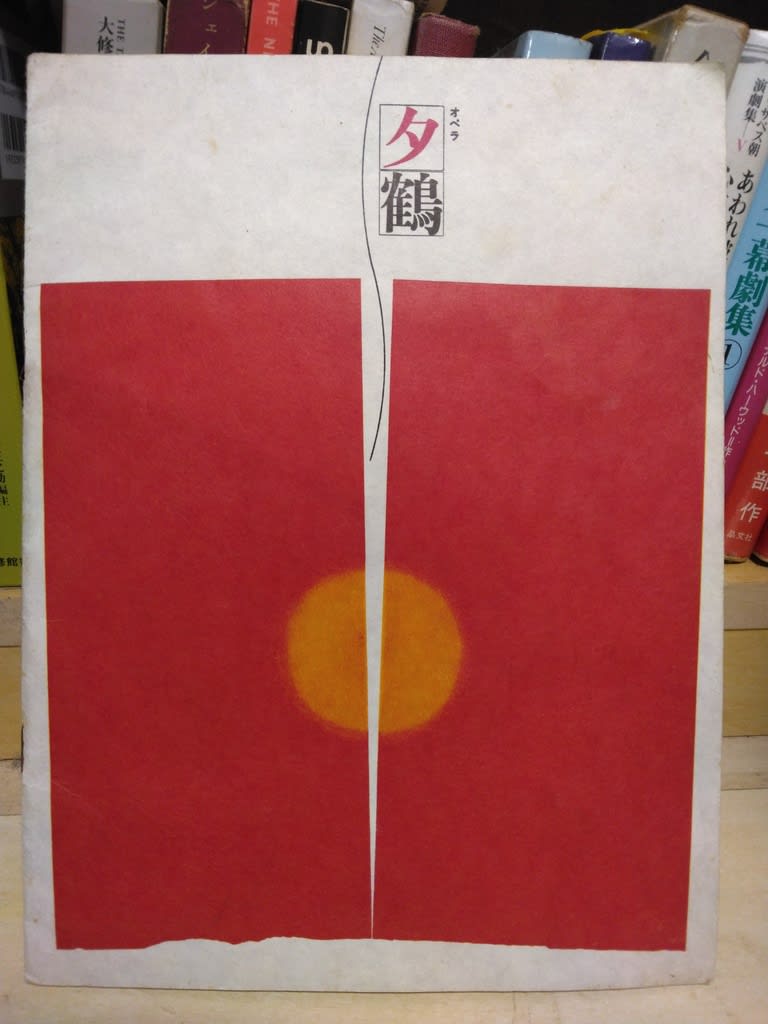

社会人となるまでの4年間が青春を謳歌する時期だった同期生と、3年の間世の中をさまよった私とでは大学生活は異なっていた。受験勉強とは縁のない商業高校時代、クラブ活動などを通じて一生付き合える友人がすでにいた私は、まさに大学における学問修得と「自分の道」に欠かせない新たな出会いを求めていた。教室で受けた授業では「哲学」「歴史学」「生物学」などの一般教育科目が心に残った。また、交流の深かった先生は「比較演劇論」の河竹登志夫(俊雄)先生と「演出研究」の安堂信也(安藤信敏)先生、当時助手を務められていた大島勉氏「『実験演劇論(グロトフスキ著)』などの翻訳」、そして演劇博物館学芸員の平正夫氏で、卒業後も長くお付き合いを頂いた。また、女優山本安英と劇作家木下順二が主宰する「ことばの勉強会」(本郷YWCA会議室)にも毎回通ってゲストとの対談に耳を傾けた。この4年間、大学構内で過ごした時間はごく一部で、あらゆるジャンルの芝居を観て回った。最先端の小劇場・テント小屋などのアンダーグラウンド演劇や野外演劇、3大劇団をはじめとする新劇、ミュージカルやオペラ、能狂言や歌舞伎の伝統演劇、映画、寄席にかかる話芸…。

社会人となるまでの4年間が青春を謳歌する時期だった同期生と、3年の間世の中をさまよった私とでは大学生活は異なっていた。受験勉強とは縁のない商業高校時代、クラブ活動などを通じて一生付き合える友人がすでにいた私は、まさに大学における学問修得と「自分の道」に欠かせない新たな出会いを求めていた。教室で受けた授業では「哲学」「歴史学」「生物学」などの一般教育科目が心に残った。また、交流の深かった先生は「比較演劇論」の河竹登志夫(俊雄)先生と「演出研究」の安堂信也(安藤信敏)先生、当時助手を務められていた大島勉氏「『実験演劇論(グロトフスキ著)』などの翻訳」、そして演劇博物館学芸員の平正夫氏で、卒業後も長くお付き合いを頂いた。また、女優山本安英と劇作家木下順二が主宰する「ことばの勉強会」(本郷YWCA会議室)にも毎回通ってゲストとの対談に耳を傾けた。この4年間、大学構内で過ごした時間はごく一部で、あらゆるジャンルの芝居を観て回った。最先端の小劇場・テント小屋などのアンダーグラウンド演劇や野外演劇、3大劇団をはじめとする新劇、ミュージカルやオペラ、能狂言や歌舞伎の伝統演劇、映画、寄席にかかる話芸…。 同時に、東京から離れた横須賀では自立劇団を率いて公演の準備と上演に明け暮れ、早朝の牛乳配達を終えて、鎌倉の住まいから早稲田の授業へ駆けつける日々だった。横須賀文化会館での第一回公演には真船豊の戯曲『寒鴨』を取り上げた。続く二回目に新作の必要性を感じ、大江健三郎の『ヒロシマノート』にあったエピソードを脚本化・上演してみたが、創作力不足は否めなかった。そこで、プロの指導を仰ぐべく池袋の戯曲教室(演劇教育の冨田博之氏・主宰)に通った。講師は大橋喜一・宮本研という売り出し中の劇作家だった。大橋さんは劇団民藝に所属し代表作『ゼロの記録』を発表していたし、研さんは『ザ・パイロット』や『美しきものの伝説』を俳優座・変身・文学座に提供していた。授業外でもお二人にお世話になった。大橋さんは民藝の稽古場に連れて行ってくださったし、研さんは下落合の自宅で私の脚本のダメ出しをしてくださったのである。

大学卒業後、横須賀自立劇団の合同公演『わが町』(T.ワイルダー作)の演出を引き受けた。就職を一年延ばし牛乳配達をしながらの活動となったが、それまでの自分の総決算のつもりで取り組んだ。

横須賀での演劇上演の実践活動を軸に、東京での大学における学び、劇場通いによる毎月の観劇体験、演劇人・学者・先輩との交流、これら全てが私の「人生の基盤構築」の要素になったことは疑いない。一般社会から離れた大学生としての4年間がいかに貴重なものだったか。それを支え実現させた母や恩人について、また昭和という時代についてはいずれ書くことにしたい。