年の瀬、祖父母・両親・孫たち三世代が茶の間に集まりテレビを見て楽しむ。視聴率80%前後のその国民的行事「紅白歌合戦」は10年ほどで衰退してゆく。高度経済成長期に入り、老親は田舎に残り親たちは子供とともに都会で生活し始める。大家族は崩壊し、核家族が一般的になる。祭りなどの年中行事や共同体から抜けて、「隣は何をする人ぞ」のアパートやマンションにそれぞれが閉じこもる。

孤立し何かに追われるような社会風潮が広まり、人と人とのつながりがバラバラになったことで、世代ごとに歌のジャンルも多様化していった。学生運動のうねりはフォークソングを生み、時代への異議申し立てはロックンロールを、内面の孤独はニューミュージックを生み出していった。また、アイドルやグループサウンズに夢中になる若者も増えていった。

昭和歌謡の場合、聴く者はその詞に描かれた世界や主人公の悲哀を共有するのだが、それ以後のJ-POPというジャンルは、歌手本人のメッセージや情景に共感しながら自分をオーヴァーラップさせる。旧世代は一人ひとりが歌の世界にじっくり向き合うのに対して、新世代はファンが一体となってコンサート会場を埋め尽くしペンライトを振る。こうして、「歌」のジャンルも楽しむあり方も世代によってまちまちになったのである。

さて、最近、「昭和歌謡がいま熱い」などというキャッチフレーズを番組表で見かけるようになった。時代遅れのはずの歌謡曲・演歌がテレビ画面から消えないのは、高齢化社会に浸透しているためなのか、演歌に関わる制作会社・作詞家・作曲家・歌手の生活が懸かっているからなのか、おそらくその両方なのだろう。しかし、旧世代の私はこれらの番組を見ない、パスしている。なぜか。そこには「痛み」のことばは内在しておらず、「歌としての真実」がどこにもないからである。新世代の歌い手たちが<自分なりに歌ってみせている>だけなのだ。

昭和歌謡は過去のもので、オリジナル曲に命を吹き込んだ歌手たちの多くは他界している。したがって、令和の出演者たちはそれらを「カヴァー曲」として歌うことになる。いくら歌が上手くても、個性的な世界を持っていても、オリジナル歌手の「ことば」にはならないので、空疎で表面的な歌になってしまうのだ。ここには「歌」というものに対する根本的な認識が欠落している。

歌は心の叫びである。詞と曲を通した歌い手の内面の爆発なのだ。そこには<自分だけしか歌えない>という熱い自負が充満している。無名の歌手、売れない歌手、新人歌手は、デビューまでの下積み生活が長い。昭和歌謡の場合、作曲家の邸宅に間借りして身の回りの世話や運転手、雑用係に数年を費やす場合が多く、その間、歌のレッスンは無い。師匠はじっと弟子の人間性・個性を見つめ続け、ある日、「一曲」を渡す。本人の音域や歌唱の個性ばかりでなく、詞を表現できる内なる言葉があるかどうかを見極めた上でのことだ。その彼(彼女)にしか歌えない歌、その本人だからこそ「歌としての真実」が生まれるレッスンが始められる。

昭和も後半に入った時期のヒット曲を例に挙げてみる。

歌手石川さゆりは「花の中三トリオ」の陰に隠れてパッとしなかった。スター街道を走り続ける同世代に置いていかれ挫折感に陥っていたが、「歌で生きる」決意を固め、親子ほど年齢差がある大先輩の門をたたく。歌謡浪曲の二葉百合子を師と仰ぎ、歌唱の基礎から学び直す。舞台に立って歌う際の表現技法を身に着けるために精進を重ねる。

歌手石川さゆりは「花の中三トリオ」の陰に隠れてパッとしなかった。スター街道を走り続ける同世代に置いていかれ挫折感に陥っていたが、「歌で生きる」決意を固め、親子ほど年齢差がある大先輩の門をたたく。歌謡浪曲の二葉百合子を師と仰ぎ、歌唱の基礎から学び直す。舞台に立って歌う際の表現技法を身に着けるために精進を重ねる。 18歳になった時、コンセプトアルバム『365日恋もよう』<少女から大人の女に成長していく1年間を12曲で描く>が企画発売される。その12曲目が『津軽海峡冬景色』だった。阿久悠がタイトルを先行させ、三木たかしが作曲、それに詞をつけて完成させた曲だった。1年後にシングルカットとなり、大ヒットは第19回レコード大賞をはじめ様々な受賞、第28回紅白歌合戦への初出場をもたらした。

この『津軽海峡冬景色』をシンガーソングライター・アンジェラ・アキが歌ったことがある。10年前、偶然テレビ番組で視聴して、『あ、カヴァー曲なのに、「歌」になってる』と思った。<他人の歌ではなく、自分の歌になってる>と感じた。アンジェラ・アキは、アメリカ留学のため、2014年に活動を休止している。おそらく自分の音楽に行き詰まりを感じ、新たな世界を切り拓きたかったのではないだろうか。現在は、10年ぶりに再始動、アメリカを拠点にミュージカル作家として活躍中だ。「ポップスは自分の経験から制作するので、主人公が自分の目線なのに対し、ミュージカルは脚本の流れの中で作詞をしていく。アンジェラ・アキという人間を一回忘れて、主人公や登場人物にりきって…」と語っている。

この『津軽海峡冬景色』をシンガーソングライター・アンジェラ・アキが歌ったことがある。10年前、偶然テレビ番組で視聴して、『あ、カヴァー曲なのに、「歌」になってる』と思った。<他人の歌ではなく、自分の歌になってる>と感じた。アンジェラ・アキは、アメリカ留学のため、2014年に活動を休止している。おそらく自分の音楽に行き詰まりを感じ、新たな世界を切り拓きたかったのではないだろうか。現在は、10年ぶりに再始動、アメリカを拠点にミュージカル作家として活躍中だ。「ポップスは自分の経験から制作するので、主人公が自分の目線なのに対し、ミュージカルは脚本の流れの中で作詞をしていく。アンジェラ・アキという人間を一回忘れて、主人公や登場人物にりきって…」と語っている。 19歳石川さゆりの紅白歌合戦初出場の時点での歌唱とアンジェラ・アキの活動休止の時点での弾き語りが「歌としての真実」にあふれていた根幹には何があったのか。本人にとって抜き差しならない状況下にありながら、歌の世界を自分のことばとして歌い上げた。その内面の奥底には「抱えていた痛み」と「歌への愛と希望」があったに違いない。私にはそう思える。

生産活動・消費活動を満足させてくれる都会、「子どものため」というお墨付きを得た若い親たち。地方から転出する家族を止めようがない。故郷には地方公務員や教育従事者が残り、寺の跡取り息子が兼業農家を続ける。大家族だった一家はバラバラになり、多くは東京・大阪・名古屋などで核家族を形成し老親だけは残り墓守をする。もはや三世代同居、老いも若きも子供たちまでもが一体となって「紅白歌合戦」に夢中になることは<ゆめまぼろし>となっていた。

生産活動・消費活動を満足させてくれる都会、「子どものため」というお墨付きを得た若い親たち。地方から転出する家族を止めようがない。故郷には地方公務員や教育従事者が残り、寺の跡取り息子が兼業農家を続ける。大家族だった一家はバラバラになり、多くは東京・大阪・名古屋などで核家族を形成し老親だけは残り墓守をする。もはや三世代同居、老いも若きも子供たちまでもが一体となって「紅白歌合戦」に夢中になることは<ゆめまぼろし>となっていた。 「歌謡曲・演歌」がいまも制作され、テレビ番組にも生き残っているのはなぜか。併せて「カヴァー曲」の問題、「自分自身の痛みによる歌唱」についても考えてみたい。

「歌謡曲・演歌」がいまも制作され、テレビ番組にも生き残っているのはなぜか。併せて「カヴァー曲」の問題、「自分自身の痛みによる歌唱」についても考えてみたい。

時代は、中学生の集団就職や出稼ぎ労働者、跡継ぎになれない次男・三男などが地方から大都会へ流入し、孤独をかみしめていた頃だった。「望郷」「母への思い」「恋人への慕情」「都会暮らしの哀感」…作詞家・作曲家はそうした心情をすくい上げ、歌手もそれを自分の言葉として歌い上げた。つまり、スタッフ(レコード会社・プロデューサー・ディレクター/作詞家・作曲家)、出演者(歌手・バンド・司会者)、そして視聴者(興行の場合は、観客)が世の中に取り残される「痛み」を共有し共振していたといえる。

時代は、中学生の集団就職や出稼ぎ労働者、跡継ぎになれない次男・三男などが地方から大都会へ流入し、孤独をかみしめていた頃だった。「望郷」「母への思い」「恋人への慕情」「都会暮らしの哀感」…作詞家・作曲家はそうした心情をすくい上げ、歌手もそれを自分の言葉として歌い上げた。つまり、スタッフ(レコード会社・プロデューサー・ディレクター/作詞家・作曲家)、出演者(歌手・バンド・司会者)、そして視聴者(興行の場合は、観客)が世の中に取り残される「痛み」を共有し共振していたといえる。 …沖縄に「チムチャイサン」「チムグリサン」という方言があるが、「肝痛い」「肝苦しい」に由来し、ともに「かわいそうだ」を表す言葉だそうだ。筆者は、数十年前テレビドラマで耳にした「チムグリ…」が忘れられない。自分の内臓が痛む感覚、相手の辛い状態と一体になった人物の心の痛みまで伝わってきたものである。もしこれが共通語の「かわいそうね…」というセリフだったら、上っ面の同情表現で終わってしまう。

…沖縄に「チムチャイサン」「チムグリサン」という方言があるが、「肝痛い」「肝苦しい」に由来し、ともに「かわいそうだ」を表す言葉だそうだ。筆者は、数十年前テレビドラマで耳にした「チムグリ…」が忘れられない。自分の内臓が痛む感覚、相手の辛い状態と一体になった人物の心の痛みまで伝わってきたものである。もしこれが共通語の「かわいそうね…」というセリフだったら、上っ面の同情表現で終わってしまう。

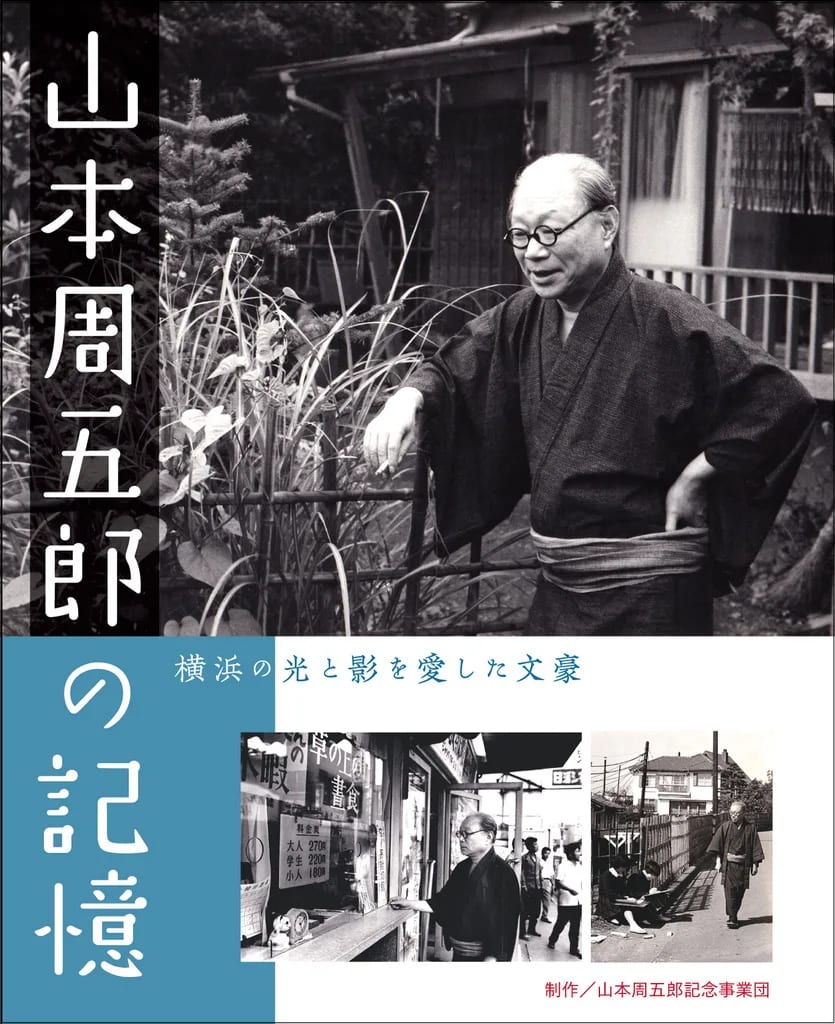

「相手のことを我がことのように思える他者への共感」を私たちが失って久しい。少なくとも戦後から1970年代までそれは確かにあった。筆者の大学進学も身内ではない方の援助によるものだったし、小説家山本周五郎のペンネームの由来、映画監督山田洋次の『男はつらいよ』マドンナのモデル、そこには恩人がいたのだ。※幸せのBASE「心技体」~心③(終)2023/03/01 06:24:10カテゴリー:随想

「相手のことを我がことのように思える他者への共感」を私たちが失って久しい。少なくとも戦後から1970年代までそれは確かにあった。筆者の大学進学も身内ではない方の援助によるものだったし、小説家山本周五郎のペンネームの由来、映画監督山田洋次の『男はつらいよ』マドンナのモデル、そこには恩人がいたのだ。※幸せのBASE「心技体」~心③(終)2023/03/01 06:24:10カテゴリー:随想

1960年代後半、世界は冷戦下における戦争と社会変革の嵐が吹き荒れていた。日本国内では<ベトナムに平和を、市民連合!>のデモが知識人を中心に繰り広げられていたし、大学構内では「学費学館闘争」を旗印に大学当局への異議申し立てが叫ばれ、立看板とバリケードが林立していた。

1960年代後半、世界は冷戦下における戦争と社会変革の嵐が吹き荒れていた。日本国内では<ベトナムに平和を、市民連合!>のデモが知識人を中心に繰り広げられていたし、大学構内では「学費学館闘争」を旗印に大学当局への異議申し立てが叫ばれ、立看板とバリケードが林立していた。

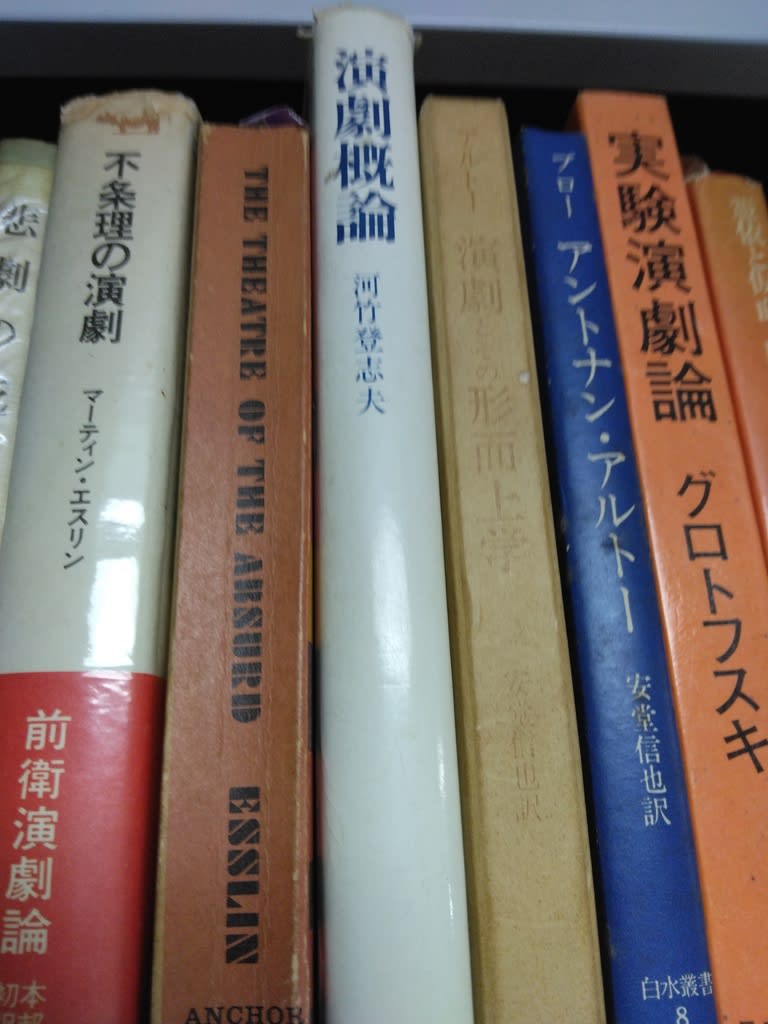

社会人となるまでの4年間が青春を謳歌する時期だった同期生と、3年の間世の中をさまよった私とでは大学生活は異なっていた。受験勉強とは縁のない商業高校時代、クラブ活動などを通じて一生付き合える友人がすでにいた私は、まさに大学における学問修得と「自分の道」に欠かせない新たな出会いを求めていた。教室で受けた授業では「哲学」「歴史学」「生物学」などの一般教育科目が心に残った。また、交流の深かった先生は「比較演劇論」の河竹登志夫(俊雄)先生と「演出研究」の安堂信也(安藤信敏)先生、当時助手を務められていた大島勉氏「『実験演劇論(グロトフスキ著)』などの翻訳」、そして演劇博物館学芸員の平正夫氏で、卒業後も長くお付き合いを頂いた。また、女優山本安英と劇作家木下順二が主宰する「ことばの勉強会」(本郷YWCA会議室)にも毎回通ってゲストとの対談に耳を傾けた。この4年間、大学構内で過ごした時間はごく一部で、あらゆるジャンルの芝居を観て回った。最先端の小劇場・テント小屋などのアンダーグラウンド演劇や野外演劇、3大劇団をはじめとする新劇、ミュージカルやオペラ、能狂言や歌舞伎の伝統演劇、映画、寄席にかかる話芸…。

社会人となるまでの4年間が青春を謳歌する時期だった同期生と、3年の間世の中をさまよった私とでは大学生活は異なっていた。受験勉強とは縁のない商業高校時代、クラブ活動などを通じて一生付き合える友人がすでにいた私は、まさに大学における学問修得と「自分の道」に欠かせない新たな出会いを求めていた。教室で受けた授業では「哲学」「歴史学」「生物学」などの一般教育科目が心に残った。また、交流の深かった先生は「比較演劇論」の河竹登志夫(俊雄)先生と「演出研究」の安堂信也(安藤信敏)先生、当時助手を務められていた大島勉氏「『実験演劇論(グロトフスキ著)』などの翻訳」、そして演劇博物館学芸員の平正夫氏で、卒業後も長くお付き合いを頂いた。また、女優山本安英と劇作家木下順二が主宰する「ことばの勉強会」(本郷YWCA会議室)にも毎回通ってゲストとの対談に耳を傾けた。この4年間、大学構内で過ごした時間はごく一部で、あらゆるジャンルの芝居を観て回った。最先端の小劇場・テント小屋などのアンダーグラウンド演劇や野外演劇、3大劇団をはじめとする新劇、ミュージカルやオペラ、能狂言や歌舞伎の伝統演劇、映画、寄席にかかる話芸…。