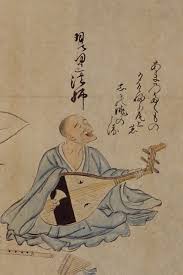

「詞」は歌われるための文学、文字で読まれるのではなく耳で聴かれるための文学であることは、中世の吟遊詩人や琵琶法師がリュートを奏で琵琶を弾きながら吟じた詩や物語を例に述べたが、その本質は近世・近代を通り越し現代まで変わらない。

教育の普及によって庶民の識字率が上がり物語や詩は読み物として「目」に席を譲ったが、辛うじて詞だけは音楽と結婚することで「耳」に届けられ、歌われる文学として中世以来の命脈を保った。

大衆音楽のシャンソン・カンツォーネ・ジャズ・歌謡曲…それぞれを代表する歌手たちは詞の世界を歌い上げ聴く者の胸を打った来た。そこには、人間の悲しみ、苦しみ、諦め、憧れ、歓びが音楽に乗って描かれ、歌い手自身の深い人生体験と詞の主人公とが二重写しとなって感動を呼び起こしたからである。

さて、クラシック音楽ではどうであろう。オペラにせよ歌曲にせよ聴衆の胸に響き心を揺さぶる歌を届けられているのだろうか。声楽では、歌うことは「演奏」として位置づけられている。音楽系の大学にはオペラ専攻や独唱専攻が設置され声楽教育が行われているが、楽曲に対する音楽表現に力点が置かれ、ともするとそれに伴う詞の表現教育がおろそかにされているのではあるまいか。すなわち、詞の文学的理解と人物に対する共感・共振である。それは大学で訓練されることではなく、声楽を志す者自身の素養と体験が土台になることかもしれない。しかし、それが浅い場合、歌われる文学としての詞は聴く者の胸には響かない。その世界は立ち上がらずに、ただ音だけが耳に届き流れていくだけで、音楽的表現の優劣に止まる。

一流の声楽家になる条件は、読譜、音域の幅と声量の豊かさ、魅力的な声質、正確な演奏技術など音楽面はもちろんのこと、詩や脚本(リブレット)の理解と人物そのものを体現する土台がなくてはならない。以前、不世出の歌姫・マリア・カラスについて記事を書いたので検索して頂ければ有難い。

一流の声楽家になる条件は、読譜、音域の幅と声量の豊かさ、魅力的な声質、正確な演奏技術など音楽面はもちろんのこと、詩や脚本(リブレット)の理解と人物そのものを体現する土台がなくてはならない。以前、不世出の歌姫・マリア・カラスについて記事を書いたので検索して頂ければ有難い。 映画『マリア・カラスの真実』を観る

2009/05/03 16:13:50 カテゴリー:随想

また、日本の大衆音楽の女王・美空ひばりについて大学で講義したことがあり、その記事にも目を通して下されば幸甚である。

また、日本の大衆音楽の女王・美空ひばりについて大学で講義したことがあり、その記事にも目を通して下されば幸甚である。語られる歌と歌われる音楽(1)

2017/08/06 16:26:13 カテゴリー:オペラ

次回は、いわゆるスターとしてではなく、一般の声楽家として歩む意義について述べてみたい。東京ミニオペラカンパニーのプロデュースを経て考えたこと。かつて内幸町ホールで行われた公演で舞台監督を務めた際の体験。近年のクラシック(合唱)BS放送番組についての感想。それらをもとに具体的な企画を考えてみたいと思う。

そのことは芸術作品にも当てはまる。いかに芸術性に富んだ作品でも、誰一人としてそれに目に留めなければ、そして後世に残らないとしたら、それは存在していなかったと同然、虚しく消えてしまう。

そのことは芸術作品にも当てはまる。いかに芸術性に富んだ作品でも、誰一人としてそれに目に留めなければ、そして後世に残らないとしたら、それは存在していなかったと同然、虚しく消えてしまう。 ただ、音楽はレコード・CDなど記録媒体によってその演奏を伝えることはできるし、映画はもともと「活動写真」なのでフィルムやデジタル媒体によってその姿を完全に再現できる。一方、演劇やオペラという舞台芸術はそうはいかない。上演を撮影したDVDは映像資料に過ぎず、その概要は伝えられても劇場での直接体験には遠く及ばない。それでも、上演記録として広く知ってもらうという点で映像資料にも意義があるとも言える。

ただ、音楽はレコード・CDなど記録媒体によってその演奏を伝えることはできるし、映画はもともと「活動写真」なのでフィルムやデジタル媒体によってその姿を完全に再現できる。一方、演劇やオペラという舞台芸術はそうはいかない。上演を撮影したDVDは映像資料に過ぎず、その概要は伝えられても劇場での直接体験には遠く及ばない。それでも、上演記録として広く知ってもらうという点で映像資料にも意義があるとも言える。 無名のオペラユニットにとって一般の集客を当てにすることは難しい。出演者をはじめ上演関係者が周囲の方たちへの広報およびチケット販売にいかに努めたかが分かる。また、当日回収されたアンケートや次々とメールで寄せられた「客席からの声」はこの新作オペラに対する共感と感動にあふれていた。

無名のオペラユニットにとって一般の集客を当てにすることは難しい。出演者をはじめ上演関係者が周囲の方たちへの広報およびチケット販売にいかに努めたかが分かる。また、当日回収されたアンケートや次々とメールで寄せられた「客席からの声」はこの新作オペラに対する共感と感動にあふれていた。 さらに、今年に入って「日本のオペラ年鑑2019」が届けられた。文化庁委託事業「令和2年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」として、昭和音楽大学オペラ研究所がまとめたものである。一昨年の日本全国のオペラ上演の実態を1年間かけて蒐集・整理して論評を付した貴重な記録で、東京ミニオペラカンパニーの『雪女の恋』についても<2019年の公演より 舞台写真集><オペラの公演記録/Ⅱ.中小規模会場公演><日本初演オペラ一覧>に掲載されており、特に<2019年のオペラ界/その他の公演より(東京)>の『雪女の恋』に対する舞台評(関根礼子氏)には励まされる思いであった。上演関係者はこのオペラ年鑑の記事に接し、『雪女の恋』再演の道を探り始めた。作曲者と台本作者は、この作品の更なる完成度のために協働することになった。

さらに、今年に入って「日本のオペラ年鑑2019」が届けられた。文化庁委託事業「令和2年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」として、昭和音楽大学オペラ研究所がまとめたものである。一昨年の日本全国のオペラ上演の実態を1年間かけて蒐集・整理して論評を付した貴重な記録で、東京ミニオペラカンパニーの『雪女の恋』についても<2019年の公演より 舞台写真集><オペラの公演記録/Ⅱ.中小規模会場公演><日本初演オペラ一覧>に掲載されており、特に<2019年のオペラ界/その他の公演より(東京)>の『雪女の恋』に対する舞台評(関根礼子氏)には励まされる思いであった。上演関係者はこのオペラ年鑑の記事に接し、『雪女の恋』再演の道を探り始めた。作曲者と台本作者は、この作品の更なる完成度のために協働することになった。 「演劇学論集 紀要71」そして「日本のオペラ年鑑2019」における<記録>が、消え去る運命にあったオペラ作品を蘇らせる力を秘めていることを示したのである。

「演劇学論集 紀要71」そして「日本のオペラ年鑑2019」における<記録>が、消え去る運命にあったオペラ作品を蘇らせる力を秘めていることを示したのである。 日本の現代劇を担ってきた代表的な三劇団(俳優座・文学座・民藝)のうち、戦前から活動してきた文学座から「クラウドファンディングのお願い」が届いた。文学座には「文学座支持会」というファンの組織があり、平時における支援(チケット予約や地方公演における協力など)があるが、今は有事である。「三密」があってこその稽古、そして劇場公演に大幅な制約がかかり、劇団としての運営が困難を極めているのだ。これまでは<活動支援>で収まっていたのが、今や経営のための<資金調達>が必要となってきて、今回の「クラウドファンディング挑戦中」となっている。現時点では、目標金額1,000万円を超える応募が既にあり、次の目標2,000万円に向かいつつある。

日本の現代劇を担ってきた代表的な三劇団(俳優座・文学座・民藝)のうち、戦前から活動してきた文学座から「クラウドファンディングのお願い」が届いた。文学座には「文学座支持会」というファンの組織があり、平時における支援(チケット予約や地方公演における協力など)があるが、今は有事である。「三密」があってこその稽古、そして劇場公演に大幅な制約がかかり、劇団としての運営が困難を極めているのだ。これまでは<活動支援>で収まっていたのが、今や経営のための<資金調達>が必要となってきて、今回の「クラウドファンディング挑戦中」となっている。現時点では、目標金額1,000万円を超える応募が既にあり、次の目標2,000万円に向かいつつある。 その昔、電子楽器はもちろんピアノもチェンバロさえも発明されていなかった時代は、笛と素朴な弦楽器と太鼓くらい。中世、町を巡った吟遊詩人はリュートを奏でながら自作の詩を詠っていたし、日本では琵琶法師が琵琶を弾きながら平家物語を吟じていたことだろう。そこには商業主義のつけ入るスキなど無かった。歌の世界に誘われ再び現実に戻った聴き手たちが、地面に置かれた帽子や床に置かれた小鉢の中に謝金を入れたに違いない。

その昔、電子楽器はもちろんピアノもチェンバロさえも発明されていなかった時代は、笛と素朴な弦楽器と太鼓くらい。中世、町を巡った吟遊詩人はリュートを奏でながら自作の詩を詠っていたし、日本では琵琶法師が琵琶を弾きながら平家物語を吟じていたことだろう。そこには商業主義のつけ入るスキなど無かった。歌の世界に誘われ再び現実に戻った聴き手たちが、地面に置かれた帽子や床に置かれた小鉢の中に謝金を入れたに違いない。 では、現代はどうだろう。

では、現代はどうだろう。 演劇人の私は、クラシック音楽においては門外漢である。その私がこの「オペラ『夕鶴』」に強い関心を抱いたのは、かつて学生時代に「ことばの勉強会」(山本安英・木下順二主宰/本郷赤門前YWCA二階)に通っていたこともあり舞台劇『夕鶴』に対する傾倒がキッカケになっていたに違いない。その流れで初めてオペラを観劇する体験につながるのだが、そのことが半世紀以上を経た2019年、オペラ『雪女の恋』(東京上野文化会館小ホール)制作の礎になるとは当時は思いもよらなかった。以下は、公演プログラムに掲載した文章の抜粋である。

演劇人の私は、クラシック音楽においては門外漢である。その私がこの「オペラ『夕鶴』」に強い関心を抱いたのは、かつて学生時代に「ことばの勉強会」(山本安英・木下順二主宰/本郷赤門前YWCA二階)に通っていたこともあり舞台劇『夕鶴』に対する傾倒がキッカケになっていたに違いない。その流れで初めてオペラを観劇する体験につながるのだが、そのことが半世紀以上を経た2019年、オペラ『雪女の恋』(東京上野文化会館小ホール)制作の礎になるとは当時は思いもよらなかった。以下は、公演プログラムに掲載した文章の抜粋である。