インド発祥の仏教ではハスの花について「池の中に蓮華あり、大きさ車輪の如し」(阿弥陀経)とあり、「その花は池の底の泥に根を張っているからこそ美しく花開く」(「淤泥不染の徳」「蓮華化生」)と伝えている。印度から中国へそして遣唐使・留学僧によって日本へ、この思想は先人たちの情熱と労苦によって今日まで息づいている。

インド発祥の仏教ではハスの花について「池の中に蓮華あり、大きさ車輪の如し」(阿弥陀経)とあり、「その花は池の底の泥に根を張っているからこそ美しく花開く」(「淤泥不染の徳」「蓮華化生」)と伝えている。印度から中国へそして遣唐使・留学僧によって日本へ、この思想は先人たちの情熱と労苦によって今日まで息づいている。 もちろん「その花は池の底の泥に根を張っているからこそ美しく花開く」は人間の真実・人生の真相についての深い比喩表現で、東洋ばかりでなく西洋においても何人もの人生によって証明されている。

かの喜劇王チャーリー・チャップリンは、少年時代、家庭崩壊と貧困の極限の中にいた。両親はともにミュージックホールの芸人だったが、チャップリン2歳の頃に別居。母ハンナと異父兄シドニーとの3人暮らしが続くが、入退院を繰り返す母のために救貧院に収容され、屋根裏部屋を転々とする日々を送っている。5歳の時、彼は初舞台を踏むことになる。出演中の母がのどを潰して歌えなくなり、支配人が急遽代役として舞台に出したのだ。いつも舞台袖で出番を待つ大人を見様見真似の芸で笑わせていたのを知っていたからだった。

かの喜劇王チャーリー・チャップリンは、少年時代、家庭崩壊と貧困の極限の中にいた。両親はともにミュージックホールの芸人だったが、チャップリン2歳の頃に別居。母ハンナと異父兄シドニーとの3人暮らしが続くが、入退院を繰り返す母のために救貧院に収容され、屋根裏部屋を転々とする日々を送っている。5歳の時、彼は初舞台を踏むことになる。出演中の母がのどを潰して歌えなくなり、支配人が急遽代役として舞台に出したのだ。いつも舞台袖で出番を待つ大人を見様見真似の芸で笑わせていたのを知っていたからだった。 その後イギリス中のミュージックホールを巡業する過程で少年は歌とダンスからコメディアンを夢見るようになる。生活のために使い走り・ボーイ・工員・受付などあらゆる下働きの経験をするが、やがてアメリカへ渡り、胸を打つ名作を続々と生み出してゆく。世界的な映画人となった彼の人生はまさに「その花は池の底の泥に根を張っているからこそ美しく花開く」そのものである。

さて、世界的シャンソン歌手、エディット・ピアフの場合はどうだっただろう。1963年47歳で死去。パリ中の商店が弔意を表し休業、墓地での葬儀は40,000人以上のファンが押しかけ交通が完全にストップした。

さて、世界的シャンソン歌手、エディット・ピアフの場合はどうだっただろう。1963年47歳で死去。パリ中の商店が弔意を表し休業、墓地での葬儀は40,000人以上のファンが押しかけ交通が完全にストップした。 彼女の少女時代もチャップリン以上に悲惨だったといってもよい。パリ20区の貧しい地区に生まれ、イタリア系の母は17歳で彼女を出産、カフェの歌手として働いていた。父親はアルジェリア人の血を引く大道芸人であった。両親が貧しかったため、エディットは売春宿を営む父方の祖母に預けられた。やがて15歳になると、パリ郊外でストリート・シンガーとして自立する道を歩む。20歳でナイトクラブのオーナーに見出され、142㎝小柄な彼女は「小さなスズメ」という愛称を与えられた。上流・下流幅広い階層の客が出入りする社交場だったこともあり、翌年にはレコードデビューすることになる。

第二次世界大戦下の『ばら色の人生』で大成功を収め彼女の代表曲になる(1998年グラミー賞名誉賞)。戦後は世界的な人気を得て、ヨーロッパ・アメリカ合衆国・南アメリカに公演旅行に出る。一方で、若い詩人・俳優・歌手のデビューに尽力し、彼らとの交際もあったが、生涯の大恋愛の相手(プロボクサー:マルセル・セルダン)に出会う。彼には妻子がありいわゆる不倫関係だったが、その彼は飛行機事故死してしまう。その翌年(1950年)に発売されたのが、あの『愛の讃歌』である。

蒼空が崩れ落ち

大地が割れようとも

私は気にしない あなたが愛してくれるなら

世間なんかどうでもいい

私の朝が愛にあふれれば

私の体があなたの腕の中で震えるかぎり

私は気にしない あなたが愛してくれるなら

世間なんかどうでもいい

原詩はさらに続くが、その大意はかなり激しい内容である。

シャンソンの女王エディット・ピアフも凄まじい少女期を送らざるを得なかったし、その恋愛遍歴も過酷なものだった。しかしだからこそ、あの蓮のように茎を水面の上まで伸ばし大輪の花を咲かせたのである。「清らかな心」という花言葉は、泥水を吸い上げながらも美しい花を咲かせることに由来する。それは、音楽へのピュアな思いと強い愛があったからこそエディット・ピアフにも当てはまるに違いない。

シャンソンの女王エディット・ピアフも凄まじい少女期を送らざるを得なかったし、その恋愛遍歴も過酷なものだった。しかしだからこそ、あの蓮のように茎を水面の上まで伸ばし大輪の花を咲かせたのである。「清らかな心」という花言葉は、泥水を吸い上げながらも美しい花を咲かせることに由来する。それは、音楽へのピュアな思いと強い愛があったからこそエディット・ピアフにも当てはまるに違いない。

さて、「聴き手の心を打つ歌とは」「詞と歌い手と聴き手の関係とは」を考えるには大衆音楽から入ると理解が早いだろう。庶民の喜怒哀楽を音楽に乗せて語りかけるという面で、詞の世界の表現がメロディ以上に重要なエレメントになることは疑いない。

さて、「聴き手の心を打つ歌とは」「詞と歌い手と聴き手の関係とは」を考えるには大衆音楽から入ると理解が早いだろう。庶民の喜怒哀楽を音楽に乗せて語りかけるという面で、詞の世界の表現がメロディ以上に重要なエレメントになることは疑いない。

「音楽演劇」はいわゆるオペラを含む「音楽劇」とは別物で、演劇と音楽が異なる存在として自立しつつ、交差また融合し、両者によるポリフォニーが成立する世界である。演劇(俳優のセリフと演技)が「この世とあの世の狭間で繰り広げる人間のドラマ」を、音楽は「神」の視点からみつめその人物たちの運命を操りあの世へと送る――そうした劇構造になっている。

「音楽演劇」はいわゆるオペラを含む「音楽劇」とは別物で、演劇と音楽が異なる存在として自立しつつ、交差また融合し、両者によるポリフォニーが成立する世界である。演劇(俳優のセリフと演技)が「この世とあの世の狭間で繰り広げる人間のドラマ」を、音楽は「神」の視点からみつめその人物たちの運命を操りあの世へと送る――そうした劇構造になっている。

※参照:「音楽演劇『オフィーリアのかけら』からミニオペラ『悲恋~ハムレットとオフィーリア』へ」早稲田大学イタリア研究所招聘研究員 森佳子(「雪女とオフィーリア、そしてクローディアス 東京ミニオペラカンパニーの挑戦」/2019年・幻冬舎刊・206ページ~)

※参照:「音楽演劇『オフィーリアのかけら』からミニオペラ『悲恋~ハムレットとオフィーリア』へ」早稲田大学イタリア研究所招聘研究員 森佳子(「雪女とオフィーリア、そしてクローディアス 東京ミニオペラカンパニーの挑戦」/2019年・幻冬舎刊・206ページ~)

役者のセリフが音楽によってかき消されることがあってはならないので、私は上演台本や演出方法に工夫を凝らした。セリフだけの箇所と音楽が入る部分を分けたり、指揮者・演奏家たちに人物の言葉と演奏が重なるときには音圧を抑えるようなタッチにしてもらったりした。

役者のセリフが音楽によってかき消されることがあってはならないので、私は上演台本や演出方法に工夫を凝らした。セリフだけの箇所と音楽が入る部分を分けたり、指揮者・演奏家たちに人物の言葉と演奏が重なるときには音圧を抑えるようなタッチにしてもらったりした。

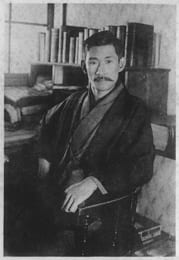

北原白秋は、詩集『邪宗門』『思ひ出』を刊行後文名が高まり、1913(大正2)年歌集『桐の花』で歌壇にもその名を馳せた。しかし、その前年、隣家の松下俊子と恋に落ち別居中の夫から告訴され一時未決監に拘置されるというスキャンダルを起こしていた。白秋は翌春に俊子と結婚し三浦半島の三崎に転居する。時に28歳。『城ヶ島の雨』はこの地で書かれることになる。

北原白秋は、詩集『邪宗門』『思ひ出』を刊行後文名が高まり、1913(大正2)年歌集『桐の花』で歌壇にもその名を馳せた。しかし、その前年、隣家の松下俊子と恋に落ち別居中の夫から告訴され一時未決監に拘置されるというスキャンダルを起こしていた。白秋は翌春に俊子と結婚し三浦半島の三崎に転居する。時に28歳。『城ヶ島の雨』はこの地で書かれることになる。 作詞を依頼したのは早稲田が生んだ秀才で、大先輩の島村抱月。

作詞を依頼したのは早稲田が生んだ秀才で、大先輩の島村抱月。 『城ヶ島の雨』の作曲者:梁田貞は、東京音楽学校の受験に一度失敗した後、早稲田大学商科に一時在籍。1909年に本科声楽科ピアノ専攻科に入学。学友中山晋平とともに同校を卒業。府立一中・玉川学園・早稲田大学などで音楽教育に力を注ぎ、歌曲・童謡・校歌と旺盛な作曲活動による功績を残している。

『城ヶ島の雨』の作曲者:梁田貞は、東京音楽学校の受験に一度失敗した後、早稲田大学商科に一時在籍。1909年に本科声楽科ピアノ専攻科に入学。学友中山晋平とともに同校を卒業。府立一中・玉川学園・早稲田大学などで音楽教育に力を注ぎ、歌曲・童謡・校歌と旺盛な作曲活動による功績を残している。