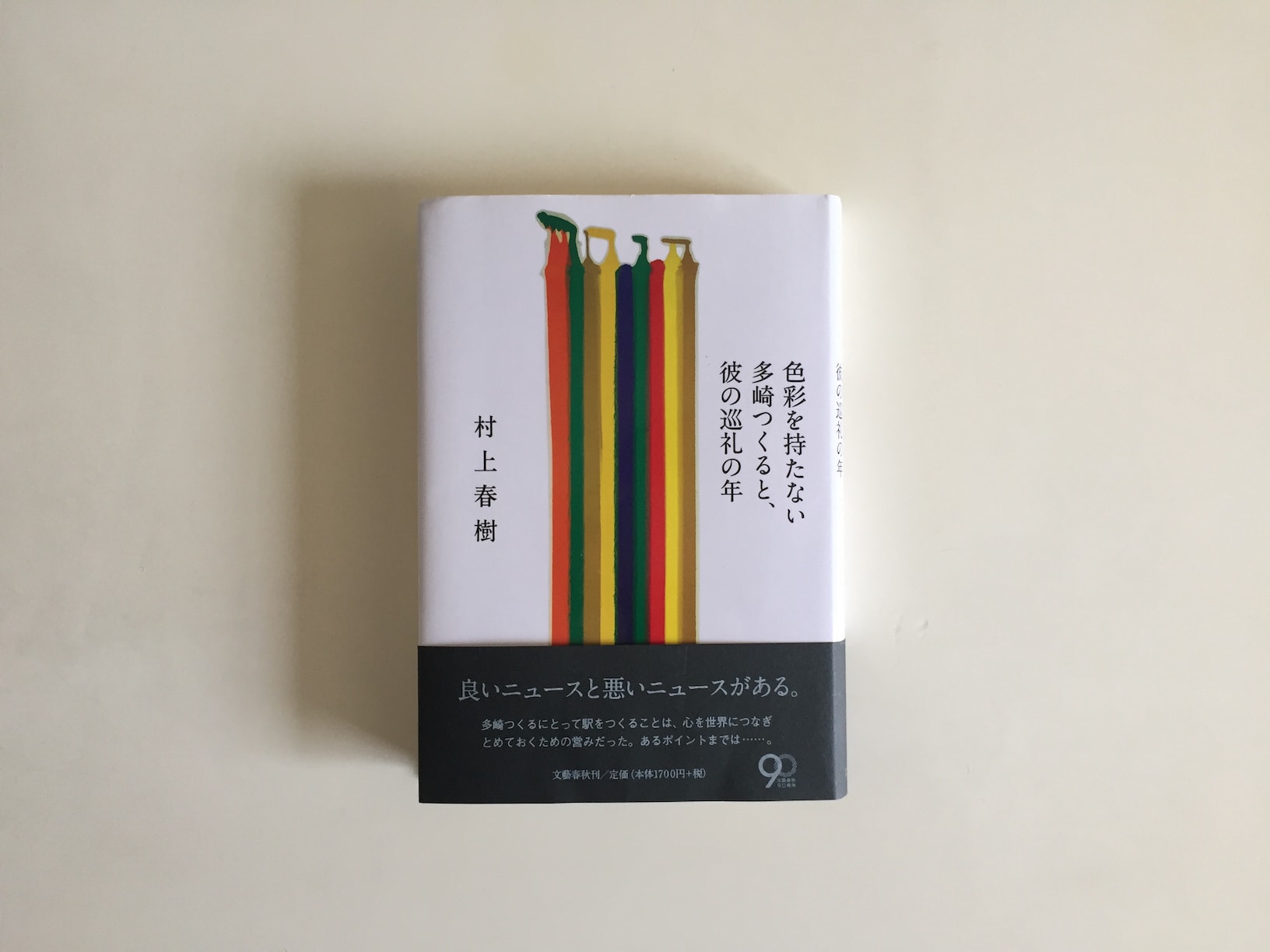

タイトル:色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年

タイトル別名:Colorless Tsukuru Tazaki and his years of pilgrimage

装画:モーリス・ルイス, "Pillar of Fire", DU#431, 1961

装丁:大久保明子

発行:東京:文藝春秋

発行日:2013.4

形態:320p ; 20cm

内容:

良いニュースと悪いニュースがある。多崎つくるにとって駅をつくることは、心を世界につなぎとめておくための営みだった。あるポイントまでは…。

購入日:2016年6月23日

購入店:ブックオフ 京都三条駅ビル店

購入理由:

キュレーションを担当する「明楽和記展」の参考資料として布施英利『色彩がわかれば絵画がわかる』(光文社新書、2013年)を読んだ際、本書について書かれたコラムがあった。本書の存在は知っていたが、村上春樹のファンでもないのでそれほど興味がなかった。だが、布施氏のコラムを読んで、本書が色彩論とも呼べる小説だと知り、とても興味が湧き読んでみようと思った。

村上春樹を読むのは何年ぶりだろう。『ねじまき鳥クロニクル』で挫折して以来、ほとんど読んでいない。久しぶりに読むと鼻につく描写はあるものの、物語にどんどん引き込まれていき、とても楽しかった。主人公の大学時代の友人・灰田が語る父親の話、駅長が語る駅の遺失物の話など、ポール・オースターの小説みたいにミステリアスで魅了される。また、小説中に頻繁に取り上げらるフランツ・リストの「ル・マル・デュ・ペイ」の使用はすばらしく効果的である。

なぜ本書に魅了されたのだろうと考えると、おそらく私が本書の主人公・多崎つくるに自分を投映できた点が大きい。なぜなら、私と主人公の性格、状況、過去に共通点があり、主人公にアイデンティファイできたからだ。私も過去に明確な理由を知らされず、友人や恋人に去られたことがあり、出身地を離れて暮らし、友人がいない(他にもあるが、ネタバレになるので書かない)。つまり、私も色彩を持たないのだ。

それはそれとして、本書がすばらしいのは、色彩学の知見や色彩の比喩を巧みに潜ませていることだろう。また、色彩が3原色(RGB)、4成分(CMYK)などと言われるように、本書には数字(主に偶数、4の倍数)が頻出し、さまざまな想像を刺激する。

タイミングよく文庫本になったが、表紙は単行本の方が好み。また、明楽展のトークイベントのネタになるかもと思い、単行本を購入。

タイトル別名:Colorless Tsukuru Tazaki and his years of pilgrimage

装画:モーリス・ルイス, "Pillar of Fire", DU#431, 1961

装丁:大久保明子

発行:東京:文藝春秋

発行日:2013.4

形態:320p ; 20cm

内容:

良いニュースと悪いニュースがある。多崎つくるにとって駅をつくることは、心を世界につなぎとめておくための営みだった。あるポイントまでは…。

購入日:2016年6月23日

購入店:ブックオフ 京都三条駅ビル店

購入理由:

キュレーションを担当する「明楽和記展」の参考資料として布施英利『色彩がわかれば絵画がわかる』(光文社新書、2013年)を読んだ際、本書について書かれたコラムがあった。本書の存在は知っていたが、村上春樹のファンでもないのでそれほど興味がなかった。だが、布施氏のコラムを読んで、本書が色彩論とも呼べる小説だと知り、とても興味が湧き読んでみようと思った。

村上春樹を読むのは何年ぶりだろう。『ねじまき鳥クロニクル』で挫折して以来、ほとんど読んでいない。久しぶりに読むと鼻につく描写はあるものの、物語にどんどん引き込まれていき、とても楽しかった。主人公の大学時代の友人・灰田が語る父親の話、駅長が語る駅の遺失物の話など、ポール・オースターの小説みたいにミステリアスで魅了される。また、小説中に頻繁に取り上げらるフランツ・リストの「ル・マル・デュ・ペイ」の使用はすばらしく効果的である。

なぜ本書に魅了されたのだろうと考えると、おそらく私が本書の主人公・多崎つくるに自分を投映できた点が大きい。なぜなら、私と主人公の性格、状況、過去に共通点があり、主人公にアイデンティファイできたからだ。私も過去に明確な理由を知らされず、友人や恋人に去られたことがあり、出身地を離れて暮らし、友人がいない(他にもあるが、ネタバレになるので書かない)。つまり、私も色彩を持たないのだ。

それはそれとして、本書がすばらしいのは、色彩学の知見や色彩の比喩を巧みに潜ませていることだろう。また、色彩が3原色(RGB)、4成分(CMYK)などと言われるように、本書には数字(主に偶数、4の倍数)が頻出し、さまざまな想像を刺激する。

タイミングよく文庫本になったが、表紙は単行本の方が好み。また、明楽展のトークイベントのネタになるかもと思い、単行本を購入。