今朝、アメリカの息子からスカイプが入りました。

大学では春休みに入り、国内の学生は地元に帰っているのですが、

今教員レベルに出回っている情報によると、国家発令の非常事態を受け、

国内海外を問わず、帰省している学生には

「大学に戻ってこないように」

という告知が出されるかもしれないと。

「授業はどうなるの」

「オンラインでするんだって」

今時のアメリカの大学なのでそのあたりは全く問題なさそうです。

ただ息子のルームメイトは西海岸出身なのですが、オンライン授業になると

時差があるので帰校禁止令が出ても帰ってくると言っているとか。

感覚として、このアメリカでの動きは、きっちり日本の2週間遅れ。

日本だけでなく世界を出先の見えない巨大な不安が

しだいに覆い尽くしていく様子を目の当たりにしている気がします。

さて、それではテーマに戻りましょう。

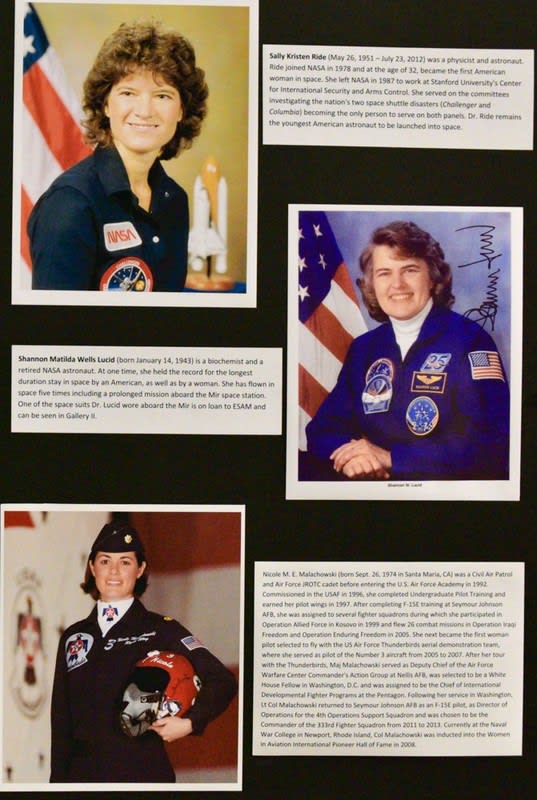

ニューヨーク州の北部、グレンヴィル、スケネクタディにある

エンパイア・ステート航空科学博物館。

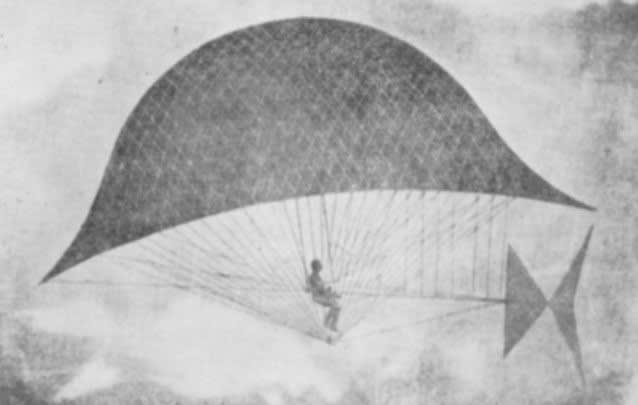

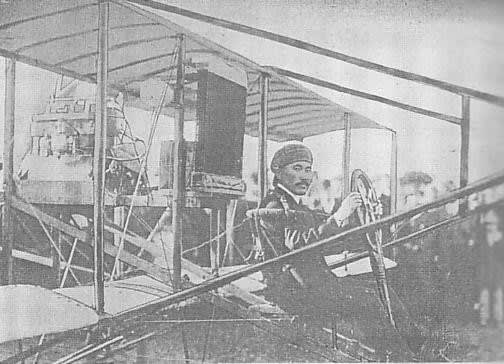

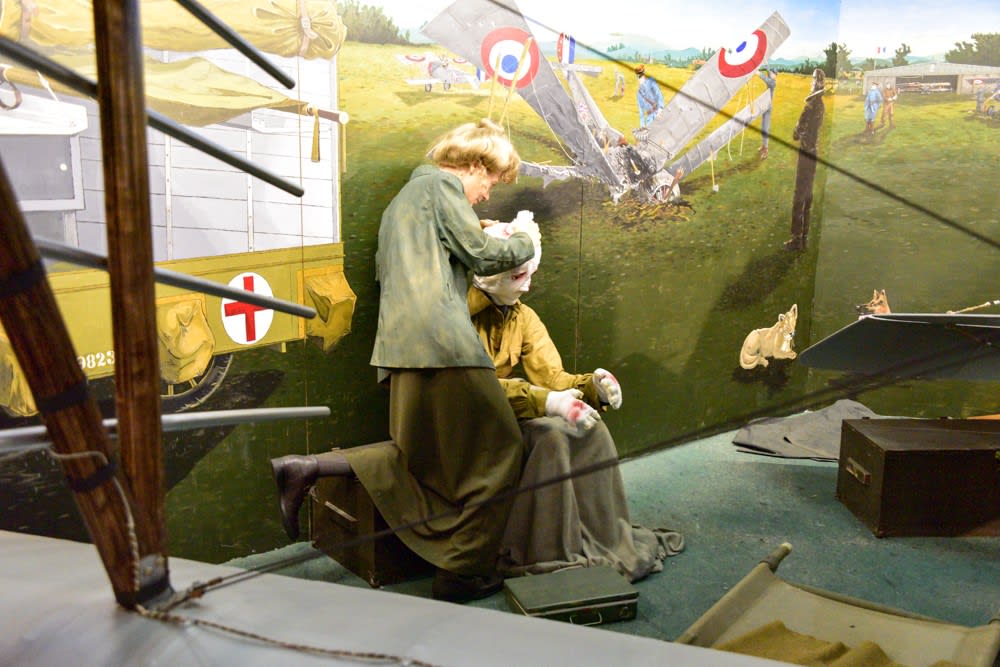

アメリア・イアハートのロッキードから始まった展示室は、

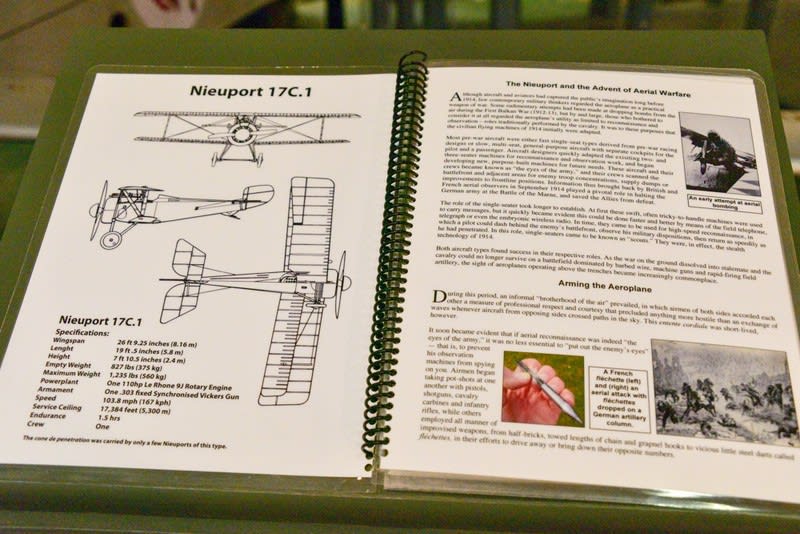

航空黎明期の気球や空中自転車に始まり、第一次世界大戦の戦闘機

カーティス・プッシャーなど、そして女性飛行家たちの紹介でした。

部屋は隣のハンガーにつながっています。

最初にも触れましたが、この格納庫は1945年の夏頃から

GEがテスト滑走路にするために建造したものです。

ざっとその時から75年経過していますが、格納庫というのは

躯体さえしっかりしていればとりあえず古くても使用に差し支えないので

今日ではESAMのレストア中の航空機を仮置きしたり、

一部で展示するなどといった活用をしているというわけです。

見学者がなぜか翼に超接近しているこの真っ赤な飛行機は

Folland Gnat F.Mk 1 (フォーランド ナット)

イギリスのフォーランド・エアクラフト社が1955年、

制作した戦闘機・練習機のひとつがなぜかここにあります。

この戦闘機の名前があまり知られていないのは、本家のイギリス空軍が

8機だけ試作させておいて結局実戦機では採用しなかったからです。

フォーランドという名前もわたしは今回初めて知ったのですが、

のちにホーカー・シドレーになったと聞いて納得しました。

受注段階ではとにかく小型の戦闘機、というのが目標だったようで、

どれくらいかというと、極限まで軽さを追求した

日本海軍の零式艦上戦闘機が目的だったとかなんとか・・・(噂です)

実際に機体のサイズはほぼ零戦と同じらしいですね。

ちなみに零戦の全幅は後期型で11m、重量は54型で2,150kg、

こちらは翼幅: 6.73 m、重量: 2,175 kg ということなので

同じといってもそれでも少し大きいことになります。

零戦とは違ってジェット世代ですが、音速を超えることはできなかったようです。

現地の説明に書いてあったのですが、イギリス空軍では

重量が不足しすぎて練習機にしか採用しなかったこの機体は

他の国、ことにインド空軍に滅法気に入られ、

インド国内の「ヒンドゥスタン・エアロノティックス」という会社に

ライセンス生産までさせて調達したということです。

どうしてインド軍がやっきになってこれを取得したかというと、

ちょうどこの頃インドはパキスタンとの間で

第一次印パ戦争(1947−1949)に続く紛争、

中印戦争(1959ー1962)

に突入していたからです。

我々日本人にはピンときませんが、実は

インドとパキスタンというのはとにかく仲が悪いらしいですね。

隣り合った国同士で仲の良い例はない、といいますが、

両国はイギリスから分離独立した途端、カシミール地方の領有を巡り

武力衝突を繰り返しているのです。

で、この中国との戦争ですが、インドがソ連を支援しており、

印パ戦争では中共がパキスタンを支援したために起こりました。

まあ、いわばパキスタンの代理という感じです。

両者の緊張は全く解決の糸口を見せず、去年もパキスタン軍が

自国領内でインド空軍機2機を撃墜したりしています。

ところで、日本国内にあるインド料理店って、ほとんどが

パキスタン人がやっているって聞いたことがあります。

日本はインドとは大変有効な関係だと思うのですが、

日本国内でインド人とパキスタン人ってどうやって付き合ってるのかな。

ここにある赤いフォーランド・ナットは、おそらく練習機として

ホーカー・シドレーが制作、イギリス空軍が採用し、戦技チームである

「レッドアロー」

が13年使用していたバージョンではないかと思われます。

Folland Gnat

ちょっとノーズがT-4のドルフィンに似ている気がします。

モノプレーン(単葉)の飛行機です。

この由来についてはここESAMにこれがやってきたときの

航空マガジンの記事のようなものが現地にありました。

「The Huntington Chum」(ザ・ハンティントン・チャム)

と名付けられた飛行機は、1995年、ESAMに到着しました。

たった2機だけ制作されたうちの1機で、

なんでも1931年のある航空ダイジェストには、一面記事で

この飛行機が1750ドルで売られていたそうです。

このタイプの飛行機はすぐに市場から姿を消しましたが、

これだけは残って、1980年に持ち主が整備をして

49年ぶりに空を飛ぶことができたということですが、

その持ち主は、自分の死ぬ前に機体をESAMに寄付しました。

こちらも個人使用型の飛行機で、

Mooney M-18 Mite

"mite" というのはダニという意味もあるのですが、そちらではなく、

「小さい子供」とか「小さなもの」という意味だと思います。

格納式の三輪着陸装置を備えた、低翼の単葉機です。

製造会社は「ムーニー・エアクラフトカンパニー」、

デザイナーは同社オーナーのアル・ムーニー。

初飛行は1947年で、1954年まで283機生産されました。

生産が始まったのが第二次世界大戦終戦2年後からですが、

ムーニーは、戦地から帰ってきた戦闘機パイロットが乗るために

これを企画したといわれています。

同じ戦後でも日本との違いに改めてしみじみとしてしまうのですが、

敗戦した日本が、戦闘機に乗っていたという帰還兵に対して、

「特攻崩れ」とか死に損ないとか戦犯とか、とにかく負けた鬱憤を

戦争に行った人たちにぶつけていた頃、アメリカでは、

戦闘機に乗ってバリバリ戦って戦争が終わり生きて帰ってきて、

かつての空を飛ぶ快感を平和な世に味わってみたい、と懐かしむ人向けに

個人飛行機が販売されていたってんですからね。

そういう立場になったことがないので想像するだけですが、

自分が操縦して空を飛ぶという経験をしたもののほとんどは

そこから「足が洗えない」くらい魅入られてしまうようです。

もう一度軍に入る気はないが、空を飛んでみたい、自分の操縦で、

という一般人のために、コストはできるだけ押さえて販売されました。

この機体には「Holland Farms」とマークが入っていますが、

これはおそらくここのことじゃないかと思うんだ。

操縦席の下に入っている

「ジョン・ピアスマ パイオニアパイロット

オリスカニー・ニューヨーク」

という名前を検索したところ、ホランドファームは彼の家業で、

飛行機のインストラクター、検査官でもあったそうです。

ちなみにHPをのぞいてみましたが、砂糖の塊のようなジェリーバンズ、

白黒のとにかく甘そうなクッキー、従業員全てが糖分とり過ぎ体型、

これぞアメリカのベーカリー!という感じでした。

ちなみに縦に吊られている青と黄色の飛行機は、

というカナダ製のキット飛行機(ホームビルト)。

1980年代に200機ほど生産されて民間に流通していました。

Kantor Strat M-21 (NX74106)カントー・ストラト

「ロシア生まれのエンジニア、ミーシャ・ストラトが設計制作した

モノプレーンで、1949年に初飛行をしました」

「彼がメッサーシュミットでの訓練の影響を受けたのは明らか」

とある見学者が書いているのですが「ストラトエアクラフト社」は

コネチカットのストラトフォードにあるからこの名前になったと考えられ、

さらにミーシャ何某の名前も出てきませんでした。

というか、ストラトフォードを通り過ぎたとき、航空会社を見ましたが

それは「シコルスキー」という名前だった記憶が・・・。

この情報で正しいのは名前と初飛行年月日だけかもしれません。

Aeronca 65 TC

これを特定するのに結構時間がかかってしまったのですが、

もっとも似た機体があったので

アーロンカL-3 (Glasshopper )

の派生型の「Chief 」だと判断しました。

1941年ごろからアメリカ陸軍が連絡用として開発していたもので、

日米開戦後は、第一次世界大戦における観測気球の役割を負いました。

それにしてもこの独特なノーズの形。

「グラスホッパー(バッタ)」とはよく名付けたものだと思います。

軍での使用以外にも民間で練習機として大変人気があったそうです。

現在修復中でどこにも名前が見つからなかった機体。

小型旅客機のようですが、正体は分からず。

この上にある白いグライダーは、

Rensselear RP-1(レンセラー)

といいます。

レンセラー工科大学は日本では有名ではありませんが、ニューヨーク州にある

全米最古の工科大学で、アメリカ人にはRPIといえば通る名門です。

STEMに教育に特化しており、卒業生の企業への就職率の高さ、

またそこで得る卒業生の平均年収の高さでは全米でもトップ10に入るとか。

ここにあるのは低翼、一人乗りの足で起動するグライダーですが、

NASAが一部資金を提供し、同大学が制作したモデルです。

航空機の重量はわずか53キロ、着陸装置はメインのスキッド、

テールにあるスキッド(車が見える)によって構成されています。

近くに寄ってみることもできたようですが、

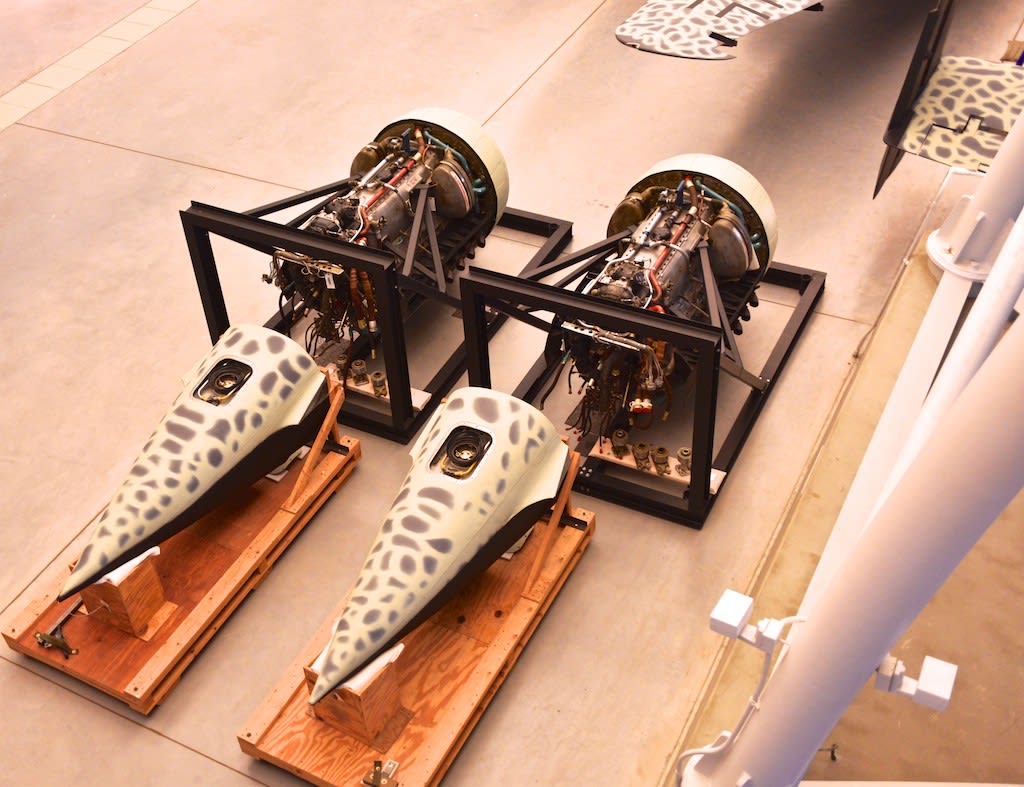

航空エンジンを展示しているコーナー。

手前のエンジンは、

Ranger 6-440 C-2

といいニューヨーク州のフェアチャイルドエンジン、

エアプレーンコーポレーションのレンジャーエアクラフトエンジン事業部

が生産した6気筒直列反転空冷航空エンジンです。

主に1930年代半ばにフェアチャイルドの訓練機向けに製造されました。

ハンガーの中はこんな状態。

手前にバリケードのようにものが積んであって、

その向こうには立ち入ることができないようにしてあります。

それにしても、この汚さにはびっくりです。

仮にも航空博物館と名乗って一部に人を入れているのに、

こんな恥ずかしい状態を人目に晒すというのは

どうも我々日本人には理解し難い感覚といえましょう。

掃除する人手もないのだと思いますが、それにしても・・・・。

あー、一番向こうにある飛行機、なんだろう。

近くまで行って見てみたい・・・。

続く。