スミソニアン博物館に展示されている初のプロトタイプジェット機、

XP-80「ルルベル」についてお話ししたわけですが、今日は、

そのプロジェクトを引き受けたケリー・ジョンソンと、彼の率いた

「スカンク・ワークス」についての話から始めたいと思います。

"設計エンジニア、メカニック、そして生産者とは顔の見える関係でいたい”

クレランス・’ケリー’・レオナルド・ジョンソン

Clarence Leonard 'Kelly' Jhonson 1910-1990

B.C(ビフォーコロナ)の現代であれば当たり前のちょっといい発言ですが、

とくにケリー・ジョンソンがこのように発言したということは、必ずしも

1940年代の航空機設計の現場ではそうでもなかったということでしょうか。

ところで、アメリカには 全米航空協会 (NAA)から

「アメリカの航空または宇宙飛行において、空気の性能、効率、

安全性の向上に関して最大の成果を上げた人、または

昨年度の実使用でその価値が徹底的に実証された航空機など」

に対して贈られるコリアー・トロフィーなる賞があります。

第一回受賞者の水上艇を開発したグレン・カーティス(1922)から

2018年度の自動地上衝突回避システム (Auto-GCAS)を開発した

空軍研究所 、ロッキード・マーティン、 F-35合同プログラムオフィス、

NASAを含む開発チームまで、それこそ毎年、戦争を行っていた年をのぞき

毎年贈呈されてきた名誉賞ですが、史上一人だけ、コリアートロフィーを

二回受賞した人物、それがケリー・ジョンソンとスカンク・ワークスです。

そのほかにも数え切れないほどの航空開発に関わる賞を受賞したジョンソンは、

まぎれもなく20世記の最も偉大な航空機設計者の一人でしょう。

彼の経歴は1930年代から始まり冷戦時代に至るまでの期間、

ロッキードエアクラフトに始まり宇宙開発における先端技術、

はてはステルス技術の導入にまで及びました。

彼の革新的で近未来的な設計思想が生み出したののは、

P-38ライトニング

P-80シューティングスター戦闘機、

F-104スターファイター迎撃機

U-2

SR-71高高度偵察機「ブラックバード」

F-117Aステルス戦闘爆撃機「ナイトホーク 」

など、その時代の先端を切り開く機体の数々でした。

ジョンソンの成功に鍵というものがあったとしたら、それはたとえば

「ルルベル」を創造する際に、ロッキード内に独立した部門を立ち上げる、

といった、独特のマネージメント法だったかもしれません。

その部門があの「スカンク・ワークス」です。

腕組みするスカンク

腕組みするスカンク

公的には「アドバンスド・デベロップメント・プロジェクト」

という名称となっていた、このスーパーシークレット、かつ

高度な機密に守られたチームは、軍用機のデザインとその製作を、

製図するところから実際に飛ばすところまで全部やってしまうのでした。

ジョンソンの合理化された組織は、一口で言うとシンプルであり、

軍事産業への協力や責任ある管理が強調されたものといえました。

そしてそれは当時急速に拡大し、さらにコントロールが難しい

航空宇宙産業で成功するための一つのモデルとなったのです。

ジョンソンが航空工学を学んだのはミシガン大学です。

卒業後23歳で彼はロッキードに入社しました。

ジョンソンという名前からは想像しにくいですが、 両親はスウェーデン人です。

(ヨハンソンとかいう現地読みをアメリカ風に発音していたのかも)

13歳のとき最初の航空機設計で賞を獲得し早熟ぶりを見せた彼は

ミシガン大学で航空工学の 学士号と修士号を取得しました。

彼の愛称「ケリー」についてはこんなストーリーがあります。

ミシガン州の小学校に通っていたとき、彼の「クラレンス」という名前が

からかいの種になり、一部の少年が彼を「クララ」と呼び始めました。

たとえば彼が席を立つと「クララが立った!」という風に。

というのは嘘ですが、ある朝、列に並んで教室に入るのを待つ間、

一人の少年が彼をいつものようにクララと呼んだため、

怒ったジョンソンは彼を躓かせ、骨折させました。

恐れ慄いた少年たちは彼を「クララ」をと呼ぶのをぴたりとやめ、

なぜかその代わりに「ケリー」と呼び始めました。

クレランス・レオナルドのどこにも「ケリー」の要素はありませんが、

当時たまたま

「ケリー・ウィズ・ザ・グリーン・ネクタイ」(緑のタイをしたケリー)

という曲が流行っており、彼が緑のタイをしていたとかいう理由でしょう。

以降、彼は常に「ケリー」ジョンソンとして知られるようになりました。

「スカンク・ワークス」の起源についてもくわしく書いておきましょう。

ロッキードの従業員が彼らの組織に与えたニックネームは、

1934年から1977年にかけて放送されたアル・カップの人気コミックストリップ、

「リル・アブナー」(Little Abner)の話に登場する「ビッグ・バーンスメル」が

キッカプー・ジュースなる怪しい飲み物を醸造していたスコンクワークス、

「Skonk Works」(スカンク=Skunkではない)からきています。

最初に彼らのオペレーションが始まったのは仮設の建物で、

しかも近所のプラスティック製造工場から漂ってくる匂いが酷かったため、

それに文句たらたらだったエンジニアの一人、アーブ・クルバーさんが、

ある日ロッキードからかかってきた電話をとって、

"SKONK WORKS!”

と応答を始めました。

漫画の中の固有名詞ですが、当時テレビで放映されていて人気だったため、

それを聞けばなんのことか誰でも知っていて、さらに

「臭い=スカンク」とかけていることがすぐにわかったのです。

もちろん真面目なケリー・ジョンソンはふざけるなと叱責したそうですが、

こういう集団にありがちな悪ふざけのノリで、ジョンソンがいなくなると

スタッフは全員が

「スコンクワークス!」

と返事をするようになり、ロッキードの社員もそのうち

彼らをスコンクワークス扱いするようになってきました。

しかしさすがは大企業ロッキード、名前が定着するや、

「著作権で保護された用語の使用に関する潜在的な法的問題を回避するために」

それを「Skunk Works」に変更するように、と命じました。

社命かよ。

そこで彼らのグループ名は本来の?意味である

「スカンク・ワークス SKUNK WORKS」

が正式名称になったというわけです。

P-38 ライトニング Lightning

それでは、ケリー・ジョンソンがその生涯に手掛けた

プロジェクトの成果を紹介していきましょう。

前回、Pー80シューティングスターの試験飛行で亡くなった

テストパイロットのリチャード・ボングがこれに乗って

太平洋戦線で日本機を撃墜し、エースとなりました。

スミソニアン博物館には、別館のスティーブン・F・ウドヴァーヘイジーセンターに

このP-38が展示してあり、実際に見ることができます。

当時の日本軍にはP-38の3を「ろ」と呼んで「ぺろハチ」とあだ名され、

その駆動性は当時のベテラン揃いの搭乗員にも

「双胴の悪魔」と恐れられたと言います。

ライトニングは若きジョンソンと、彼のロッキードでの設計の上司だった

ハル・ヒッバード(Hall Hbbard)によって考案されたもので、

第二次世界大戦に登場した戦闘機の中でも最も多用途で、

かつ革命的な航空機だったといえるでしょう。

海軍甲事件、聯合艦隊司令長官山本五十六元帥の乗った

一式陸攻を撃墜したのは他ならぬこのP-38でした。

ロッキード U-2

ロッキードU-2は、作成後35年以上も秘密に包まれていましたが、

もともとは戦略的偵察機として設計されており、

冷戦の緊迫した時代に重要な役割を果たしていました。

ケリー・ジョンソンがスカンク・ワークスを率いて作ったU-2は、

これまで生産された中で最も成功した情報収集機の1つでした。

今は貸し出されていてないのですが、スミソニアンのU-2は、

1956年7月4日にソ連を巡る最初の作戦任務に投入された機体です。

冷戦中の1953年、米空軍はソ連と衛星国の軍事活動を監視するために、

1人乗り、長距離、高高度偵察機の調達要求を出しました。

この時までに、フィルムとカメラの技術の進歩によって

迎撃されにくい極端な高度から高解像度写真を撮ることができるようになり、

それに合わせた偵察機を導入することになったのです。

ロッキードは調達を受注し、スカンクワークスは非常に厳しいスケジュールの下、

わずか8か月後に新しいU-2を生産しました。

1955年8月6日初飛行が行われ、1年後にはCIAパイロットの訓練も終了、

ソビエト連邦上空への最初の飛行ミッションを完了しました。

高度な電子機器とカメラ機器が機首と大きな胴体ベイに収納され、

大型の燃料タンクにより、航空機は、2キロ近い高度で

約4,600mを6時間飛行することができました。

運用中のU-2Aは、定期的にソビエト連邦の広大な上空を飛び、

多くの重要なデータを収集し、たとえばいわゆる対ソにおける

「ミサイルギャップ」は神話に過ぎないことを証明しました。

また、1962年8月、U-2はソビエトの中距離弾道ミサイルの存在を確認し、

それがキューバのミサイル危機につながりました。

U-2はまた、1964年7月以降、ベトナムに関する情報収集のため、

1975年のサイゴン陥落まで継続的に活動していました。

U-2の驚くべき高高度能力は、科学的研究のための価値あるツールにもなっています。

NASAはこれらの航空機2基を高高度ミッションブランチで運航しており、

成層圏のサンプリング、特に1980年の山岳噴火後の火山灰の収集を行い、

セントヘレンズ、そして自然災害と水と土地利用の評価に役立てています。

F-104スターファイター Starfighter

長くてまるで鉛筆のような胴体、Tシェイプの尾翼、

そして小さくて薄い翼。

F-104スターファイターは二回音速を超えた飛行機です。

注意していただきたいのは機体にNASAのロゴがはいっていることで、

これが宇宙飛行士の訓練用に開発された超音速宇宙訓練機だからです。

テストパイロットはあのチャック・イェーガー。

といえば思い出しますね。映画「ライト・スタッフ」を。

いぜんこのブログで「ライト・スタッフ」について書いたときには

特に言及しなかったのですが、宇宙飛行士「マーキュリーセブン」の

「正しい資質(Right Stuff )について描いたあの映画で、傍論のように

登場するスターファイターのテスト飛行は、実はその目的が

宇宙飛行士の耐G訓練だったという深い意味があったというわけです。

この項で、戦闘機が達する高高度について実用的な意味がない、

などと簡単に評してしまってごめんなさい。

F-104はそれが目的の飛行機だったんですね。

映画でも描かれていた通り、チャック・イェーガーはテスト飛行で

スターファイターのテスト機を墜落させていますが、

不死身の彼はしれっと生還し、残りのテストを成功させています。

(映画によるとどちらも安い給料で)

設計したケリー・ジョンソンとスカンク・ワークスは、このプロジェクトで

1958年のコリアー・トロフィーを受賞されました。

ちなみに、同映画で描かれた宇宙飛行士たち「マーキュリー・セブン」にも

4年後の1962年、同賞が授与されています。

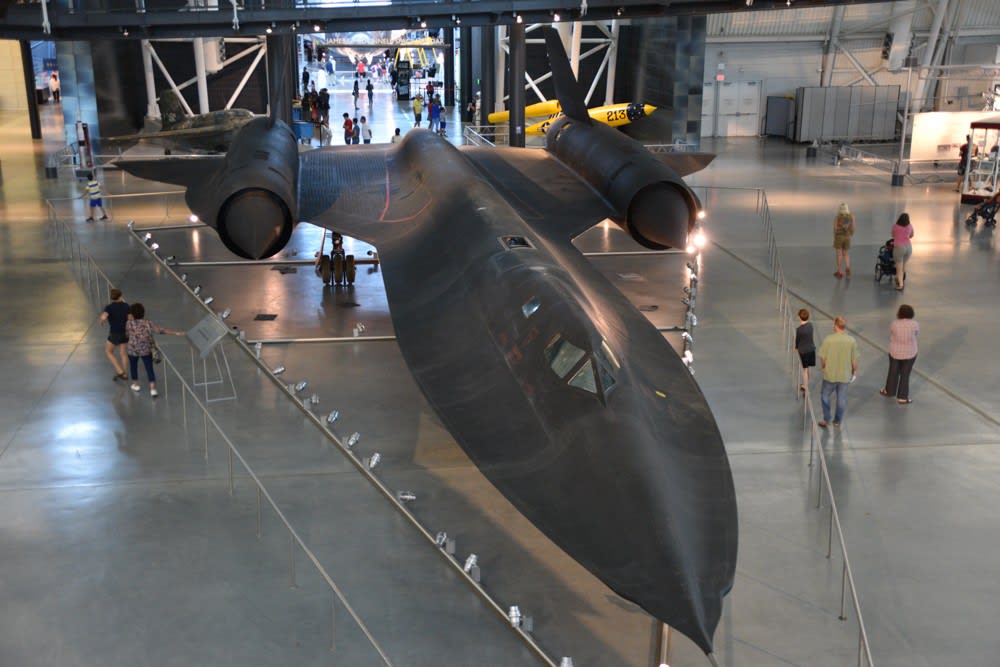

U-2での高高度偵察が非常にうまくいったアメリカ空軍としては、

さらなる高性能の高高度偵察機を取得すべく、ケリーと彼のチームに

伝説の迎撃&爆撃&戦略偵察機、ブラックバードSR-71を発注しました。

わたしはスミソニアンにある実機、アメリカのキャッスル博物館の戸外展示と

実物を二機見ているのですが、さすがにスミソニアンは、

その異様なシェイプの機体を高い場所から眺められるので圧巻でした。

ケリー・ジョンソンとスカンク・ワークスはブラックバードの制作で

1963年(マーキュリーセブンの翌年)にコリアートロフィーを受賞されています。

尾翼にはスカンクくんが・・・。

ロッキード F-117A ナイトホーク(Niguhihawk)

ケリー・ジョンソンは1975年に設計の一線を退きましたが、

彼の設計思想の継承者であるスカンク・ワークスは

世界初となるステルス戦闘機、ナイトホークを生みました。

さて、ケリー・ジョンソンのマネジメントがロールモデルになった、

という話を前半にしましたが、彼の提唱したマネジメント14の法則、

というのがありますので、これをお読みの経営者の方々向けに全部あげておきます。

1、スカンクワークスのマネージャーは、あらゆる面で

プログラムの実質的に完全な制御を委任されなければならない。

彼は部門の最高責任者以上に報告する必要があります。

2、強力で小規模なプロジェクトチームは軍と産業界の両方から提供されるのが望ましい。

3、プロジェクトに関わる人数は厳しく制限し、 少数の精鋭。

(いわゆる通常のシステムと比較して10%から25%)で。

4、のちに変更可能な柔軟性があって非常にシンプルな図面を作れ。

5、重要な作業は徹底的に記録。

6、プログラムの完了までに予測される費用を最初から相手に伝えよ。

突然のオーバーランで顧客を驚かせないように。

7、下請け業者は正式な入札によって決められること。

入札手続きは、軍事手続きよりもえてして非常に優れているものです。

8、空軍海軍承認による検査システムには問題がある。

より基本的な検査の責任を下請け業者とベンダーに押し付けることになるので

あまり多くの検査を何度も繰り返さない。

9、請負業者には、最終製品をテストする権限も委任されるのが望ましい。

初期段階でテストができないと設計する能力が急速に失われます。

10、契約の前に十分に合意してハードウェアを選定する。

当社では意図的に遵守されていない重要な軍事仕様項目と

その理由を明確に記載することを推奨しています。

11、請負業者が政府のプロジェクトのために銀行に出向く必要がないように、

プログラムへの資金提供は時宜を得たものでなければなりません。

12、軍事プロジェクト組織と請負業者の間には、日常的に非常に緊密な

協力と連絡を取り合い、相互の信頼関係がなければなりません。

これにより、誤解と対応が最小限に抑えられます。

13、部外者によるプロジェクトとその担当者へのアクセスは、

適切なセキュリティ対策によって厳密に制御する必要があります。

14、エンジニアリングおよびその他のほとんどの作業に携わる人数は

わずかであるため、監視対象の従業員数に基づいてではなく、

給与によって優れたパフォーマンスに報いる方法を提供する必要があります。

なお、この続きには口頭でしか伝えられたことのない第15の規則がありました。

"Starve before doing business with the damned Navy.

They don't know what the hell they want and will drive you up a wall

before they break either your heart or a more exposed part of your anatomy."

「忌まわしい海軍と商売をする前にどうしても知らなければならないことがあります。

彼らは自分たちが何を望んでいるのかもわからず、あなたを壁に追いつめるでしょう。

あなたの心臓、またはあなたの解剖学的構造のより露出した部分を壊す前に」

続く。

リトル・ルル

リトル・ルル

1903-1944(-人-)RIP

1903-1944(-人-)RIP

でれでれっす

でれでれっす

おもちゃじゃないよ

おもちゃじゃないよ

「金属疲労」を最初に見つけた人

「金属疲労」を最初に見つけた人 師弟愛?

師弟愛? Mk.23

Mk.23

矢十字

矢十字 ふっ切ってます

ふっ切ってます

ロールスロイスNene

ロールスロイスNene VK-1エンジン

VK-1エンジン

目が怖い

目が怖い

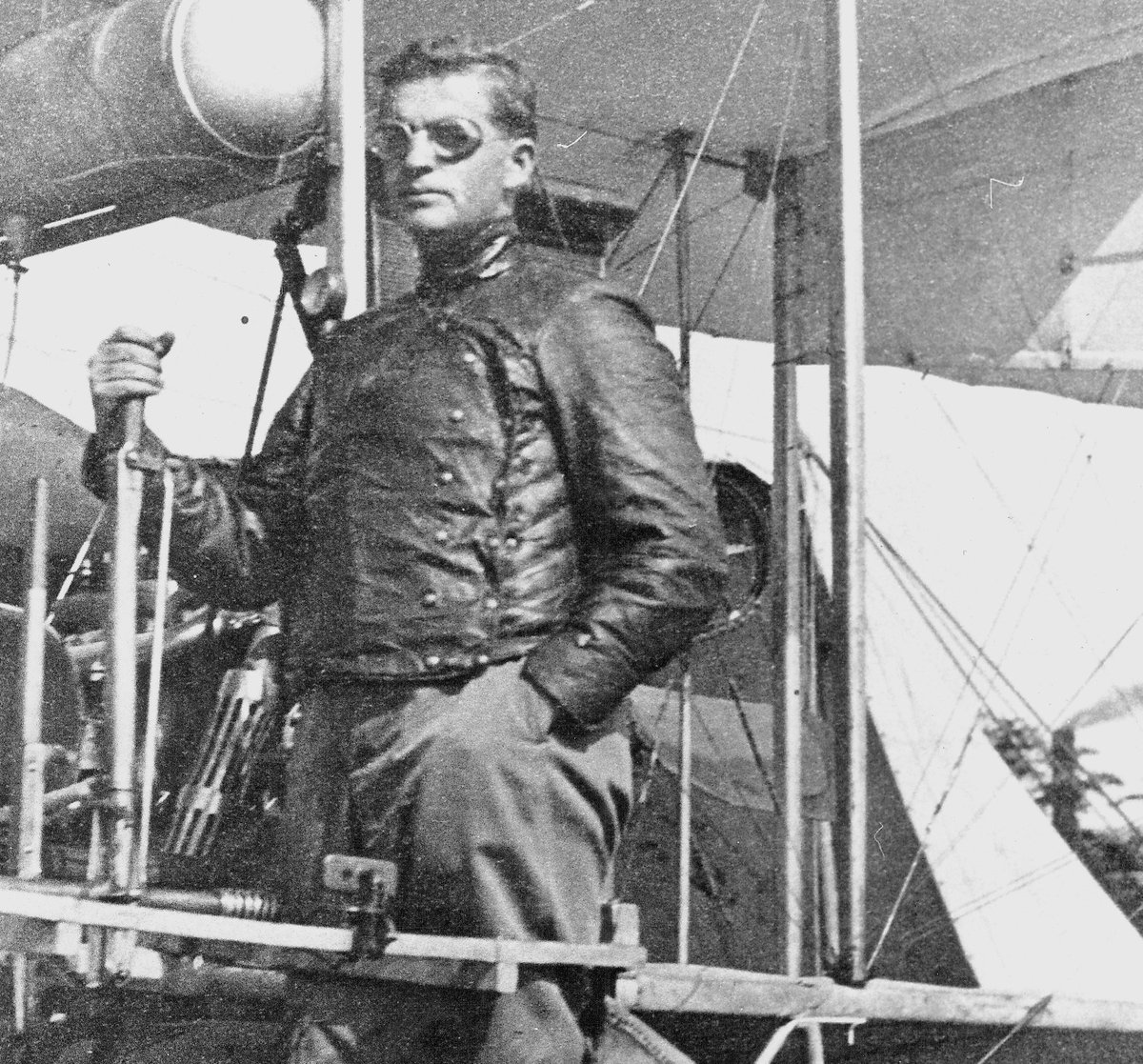

マリオ・ベルナルディ

マリオ・ベルナルディ 絶対自分のこと色男とか思ってるよね

絶対自分のこと色男とか思ってるよね

「乾杯〜」(立ってる人)

「乾杯〜」(立ってる人)

空軍士官姿のウィットル

空軍士官姿のウィットル

海軍時代のスタンレー

海軍時代のスタンレー 仲良しです

仲良しです

F5号艇

F5号艇

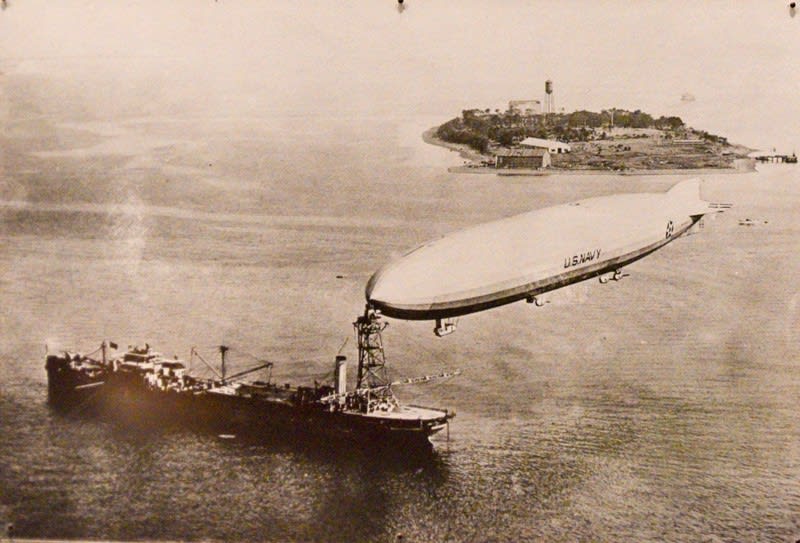

タイプ「サンディエゴ」

タイプ「サンディエゴ」

設計は

設計は

ファルコン

ファルコン

ローニング

ローニング グラマン(結構悪人顔)

グラマン(結構悪人顔)

ベリンジャー中将(最終)

ベリンジャー中将(最終)

リクルートポスター

リクルートポスター

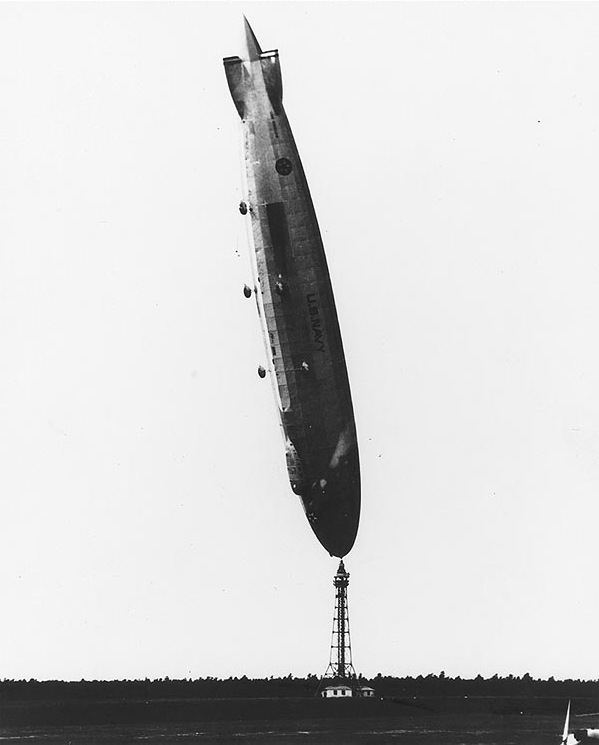

曳航中(船の人も怖かったかも)

曳航中(船の人も怖かったかも) 墜落現場

墜落現場