以前、戦艦「マサチューセッツ」の内部にあるちょっとした航空機コーナーに

「震電」の模型を見たとき、後ろと前を間違えてしまったことがあります。

わたしの類稀なる機体音痴を棚にあげるわけではありませんが、

それくらいこの日本海軍が試作していた局地戦闘機は特異な形状をしています。

まずはスミソニアンが所蔵している「震電」の完全形をご覧ください。

博物館の説明によると、

九州飛行機 J7W1「震電」(Magnificent Lightning)

日本海軍のJ7W1「震電」は、第二次世界大戦中生産注文された戦闘機中、

唯一の「カナード(Canard)翼」を備えた航空機でした。

カナードはフランス語を英語読みしたもので元々の意味は明らかではありませんが、

航空設計関係者の間で使われるようになった言葉です。

日本ではカナードは前翼のこととされており、ウィキペディアの

「震電」の解説でも「前翼型」と説明されています。

カナードをもつ固定翼機には「エンテ(Ente)型」という呼び名がありますが、

このエンテというのはフランス語の「Canard」と同じく「鴨」を意味します。

わたしはフランスに行くと、デリやレストランでも、

フォアグラを取るために肥育させた鴨の胸ササミの部分である

「マグレ・ド・カナール」

があると目の色を変えて注文してしまいます。

適度にさっぱりしていて美味しいんですよね。

というのは全く関係なくて、その飛ぶ姿が鴨に似ているから、

という理由でそう呼ばれているそうですが・・・ほんとかしら。

ところでこの白黒写真ではカナードもエンテも全くその存在がわかりません。

Wikiにわかりやすい「震電」のイラストがありました。

真上から見た「震電」のノーズに、小さな尾翼みたいなのがありますが、

これが「前翼」であり、カナードもしくはエンテと呼ばれるものです。

というところで、初めてスミソニアンの「震電」をご紹介するわけですが、

残念ながらこんな部分だけ、全く修復なしの状態で放置されています。

「震電」の躯体が転がらないように黄色い移動用を兼ねた展示ラックが

ちょうどカナードの生えていた部分を串刺しにしております(T_T)

前翼がまっすぐではなく若干弓形カーブを描いていたことがわかりますね。

博物館の説明です。

「カナード」とは、胴体の後部に主翼を取り付け、機体前部に

小さな翼を固定した航空機を表すためのことばです。

アメリカでは、カーチス-ライト社と陸軍航空隊とがカナード航空機、

Curtiss XP-55 Ascender (アッセンダー、上昇する者の意)

を使って実験したことがあります。

Ascender

Ascender

しかし、J7W1「震電」はもっと進歩していました。

「アッセンダー」も「震電」も、いずれも革新的で珍しいものでしたが、

いずれも試作の初期段階に至ることはありませんでした。

スミソニアン別館にはこのような状態、「晴嵐」の翼の下に

庇護される雛鳥のような状態で置かれています。

それにしてもスミソニアン修復スタッフが「晴嵐」修復に

えらく力を注いだというのがこれを見るとよくわかりますね。

さて、従来型戦闘機の常識を覆す革新的な前翼型戦闘機は

空技廠(海軍航空技術廠)の技術大尉、鶴野正敬が考案したものです。

再びスミソニアンの解説です。

日本海軍の技術者の一員として、鶴野は既存の航空機よりも優れた性能を持ち、

連合国の航空機に対抗するための急進的なデザインを思い描きました。

当初から鶴野は、ターボジェットエンジンが究極の推進力になると信じていたのです。

基本的なコンセプトを証明するために、横須賀に拠点を置く空技廠のスタッフは、

木製のMXY6カナードグライダーを3機設計製作し、試験を始めました。

主翼のエルロンの内側に2つの垂直尾翼表面を持った後退翼機。(イラスト参照)

実験機のうち1機には小型の4気筒エンジンを搭載しました。

一連のテスト飛行は好結果だったので、試作の前段階に当たる

プロトタイプを製作することになりました。

製作を請け負った九州航空機にはそういったオーソドックスな航空機の

生産経験が欠けていたにも関わらず、海軍は九州飛行機に

高性能のカナード迎撃機を設計するように命じたのです。

なぜこのとき九州飛行機が選ばれたかというとその理由というのが

「九州飛行機が他に比べて暇だったから」

海軍は零式艦上戦闘機が既にデビューから時間が経ち、当然

敵からは研究され尽くしているだろうと考えていました。

零戦に変わる画期的な戦闘機を模索していた源田実軍令部参謀と、

同じ考えから「震電」を構想した鶴野大尉によって、1日でも早く

新兵器を開発しようということになったのでしょう。

スミソニアンによるとこうです。

専門性ではなく稼働できるかどうかが選択の決め手となりました。

より能力の高い企業はすでにフル稼働しており、

まったく新しい航空機の設計には対応できませんでした。

海軍は九州の設計スタッフを、鶴野を含む追加のエンジニアで

補強しなければなりませんでした。

全方面からその能力をディスられる九州飛行機さん、かわいそす。

しかし結局作業は1944年6月に始まり、2機の試作品のうち最初のものは

10か月後に完成しています。

ドイツから指導のため技師を招聘し、通常なら1年半はかかるところを

6000枚の図面を書き上げるのを半年で済ませてしまったのですから、

この点は大したものだと褒めて差し支えないでしょう。

この制作にあたって、九州飛行機では近隣は元より、奄美大島、種子島、

熊本などからも多くの女学生、徴用工を動員し体制に備えました。

その数は最盛期には5万人を超えたといいます。

「震電」のコクピット。

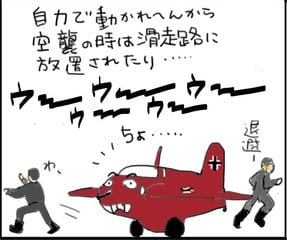

エンジンは胴体の後ろ半分の内側後方に取り付けられました。

星型の空冷式エンジンが動かす6枚翅のプロペラは機体の後部に、

ノーズの下に1つの車輪と支柱を、翼の下に2つの車輪からなる

三輪車の着陸装置が装着されました。

今日、この配置は一般的ですが、第二次世界大戦中は

ほとんどの戦闘機が尾輪を採用していたのです。

補助ホイールは各垂直フィンの底部に取り付けられました。

2つの補助装置を含むすべての5つの車輪は、収納式。

武装はノーズの中に4基の30 mm五式固定機銃。

これらの銃の重さは胴体の後ろでエンジンとプロペラの重さと

のバランスをとるのを助けました。

各銃は毎分450発砲することができました。

コクピット左側のレバー類。

「脚」とは車輪のことで、レバーには

下ゲルー中正ー上ゲル

と書かれています。

「中正」とはニュートラルのことでしょう。

戦争による危急の必要性から、異例のこととはいえ、海軍は

初飛行も行わないうちに「震電」の生産を現場に命じ、

2つの生産工場で毎月150台の機械を生産することが計画されました。

しかしエンジン冷却に問題が生じたこと、空襲による機材調達の遅れ、

および航空機業界のあらゆる部分で発生した全国的な混乱により、

「震電」は初飛行となる1945年8月3日まで空を飛ぶには至りませんでした。

昔、愛知の航空工廠で聞いた「零戦の部品を牛車で運んだ」という話ではありませんが、

この「混乱」の具体的な理由は、九州飛行機が疎開を行い、その際

部品の運搬を夜中に牛車で行なった、いうことなどです。

初飛行後、8月6日、そして9日、つまり人類史上二発の原子爆弾が

日本本土に落とされたその両日にテスト飛行が行われ、そして

それきり「震電」が空を飛ぶことはありませんでした。

鶴野大尉は終焉が近づいていることを感じたかもしれません。

しかし彼は慎重で、保守的なテストパイロットでした。

彼は「震電」が飛行中の計45分間、最後まで

ランディングギアを上げることはありませんでした。

そしてこの短いフライトで、「震電」にはいくつかの

深刻な問題が潜在していることが明らかになったのです。

日本のwikiはこのあたりを簡単にこう記しています。

1945年8月3日、試験飛行にて初飛行に成功。

続く6日、8日と試験飛行を行ったが、発動機に故障が発生し

三菱重工へ連絡をとっている最中に終戦となった。

この「問題」とは、

飛行中プロペラの関係で期待が右に傾く

機首が下がり気味

エンジンの油温の上昇

降着装置が脆弱で荒れた航空路では使用できない

などで、しかもベテラン搭乗員がことごとく戦死していた当時、

未熟なパイロットにこの難しい「震電」が

果たして操縦できるのかなどという問題も残っていました。

ところで、レシプロエンジン機さえ問題多発だったことから、その実現性には

かなり疑問は残りますが、海軍は将来的に「震電」を「震電改」とし

ジェット機にするという壮大な構想を持っていました。

この計画を聞かされた技術者は、

「震電の発動機の配置からすれば、ジェットエンジンへの換装は

そんなに難しいことではない」

とその時思ったことを述懐しており、スミソニアンでもまた、

九州飛行機は戦争が終わったとき、設計のトラブルシューティングを行い、

ターボジェット推進バージョンの計画を進めていた。

と記述しているのですが、これは若干の買いかぶりというしかなく、

実際にはエンジンの開発は全くそんなレベルを視野に入れるまで進んでおらず、

というか当時の日本には耐熱金属を作るための希少金属が枯渇していたことから、

(というか日本はそのために戦争したようなもんですからね)

試作にこぎつけることは現実的には難しかったのでは、というのが後世の評価です。

スミソニアンに展示されている「震電」の胴体は最初の試作品です。

アメリカ海軍諜報部の技術者は日本でこれを解体し、1945年末に、

テストと評価のために他の約145の日本機と一緒にアメリカに送りました。

しかしJ7W1「震電」を誰かが操縦したという記録はどこにも残っていません。

「震電」に「壮大な稲妻(マグニフィセント・ライトニング)」などという

曲訳にも程がある(笑)命名を行なったのは一体誰だったのでしょうか。