スミソニアン航空宇宙博物館別館、スティーブン・F・ウドヴァーヘイジーセンター。

この世界最高峰の航空博物館展示から、第二次世界大戦時のドイツ機について

お話ししてきましたが、最終回です。

ハインケル He 219 A ウーフー(Uhu )

ウーフーって可愛いですが、ワシミミズクのことなんだそうです。

夜間戦闘機だったため、こんなあだ名がつけられたというわけですね。

夜間戦闘機だったため、こんなあだ名がつけられたというわけですね。

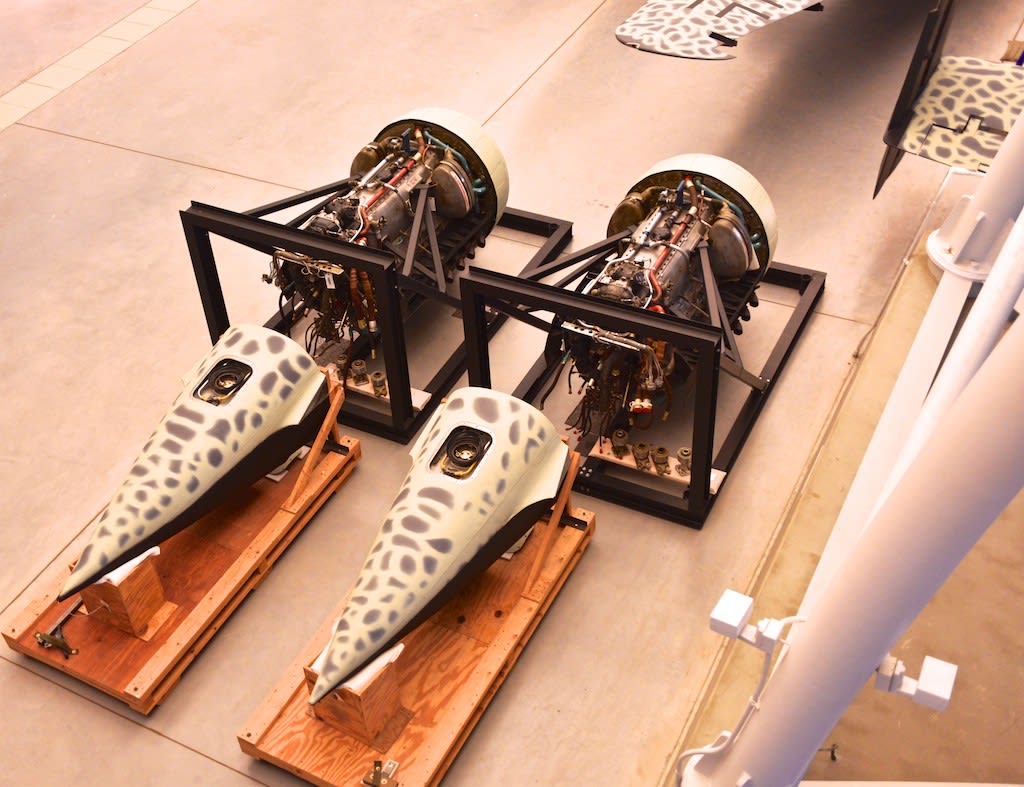

わたしが訪れた時には、まだ組み立て前で、バラバラにした状態で置いてありました。

設計したロベルト・ルッサーは自身もパイロットで、第二次世界大戦中

ハインケル、そしてメッサーシュミットで数種類の名作戦闘機を生み出しました。

ハインケル、そしてメッサーシュミットで数種類の名作戦闘機を生み出しました。

ルッサーは最初ハインケル社に入社、メッサーシュミットに移り、

またハインケルにはいんける、といった具合に航空製造会社を

行ったり来たりしています。

またハインケルにはいんける、といった具合に航空製造会社を

行ったり来たりしています。

He219は先進的な夜間戦闘機でしたが、あまりにも革新的な機構なので

量産は難しいという理由で、また、He280はメッサーシュミットMe262と

競合して負けたため、どちらもドイツ空軍省からは却下されてしまいました。

量産は難しいという理由で、また、He280はメッサーシュミットMe262と

競合して負けたため、どちらもドイツ空軍省からは却下されてしまいました。

エルンスト・ハインケルはこのためルッサーをすぐさまクビにしてしまい、

彼はその足でフィーぜラー社にいって、無人飛行機Fi103を設計しています。

彼はその足でフィーぜラー社にいって、無人飛行機Fi103を設計しています。

戦後は多くのドイツ人科学者とともにアメリカに渡り、アメリカ海軍の

ジェット推進研究所で6年間働きました。

ジェット推進研究所で6年間働きました。

その間に得た経験から、

各部品段階での信頼性の向上はシステム全体の信頼性の向上に寄与する

ということに着目した信頼性に関する法則を数式化し、これは現在

として知られています。

さて、「機構がややこしすぎて量産できない」と言われたHe219ですが、

夜間戦闘機なので、追尾レーダーを二基、射出のためのイジェクトシートも

搭載していたとか、武器の搭載が凝っていたとか、そんな感じです(適当)

夜間戦闘機なので、追尾レーダーを二基、射出のためのイジェクトシートも

搭載していたとか、武器の搭載が凝っていたとか、そんな感じです(適当)

機体は例の「ワトソンの魔法使いたち」が行なった「ラスティ作戦」により

ドイツ国内で接収され、アメリカに運ばれてテストを受け、その後

SFUHセンターに展示されて今日に至ります。

ドイツ国内で接収され、アメリカに運ばれてテストを受け、その後

SFUHセンターに展示されて今日に至ります。

ドイツでは大変信頼が高かったそうですが、アメリカ軍の試験では

エンジンの出力不足が指摘されあまり高評価ではなかったとされます。

エンジンの出力不足が指摘されあまり高評価ではなかったとされます。

当初の設計に対し色々後からお道具を積みすぎたといったところでしょうか。

ちなみに「ラスティ作戦」のラスティですが、わたしは昔、

サイパンだったのホテルで、出稼ぎに来ていたフィリピン人のホテルマンと

サイパンだったのホテルで、出稼ぎに来ていたフィリピン人のホテルマンと

雑談をしていて、ガールフレンド関係の話になり、彼が

「僕この間あなたはラスティね、って女の子に言われたんですよ(´・ω・`)」

と言ったのが唯一耳にした機会で、その言い方から、

あまりいい意味じゃないんだなと思っていたわけで、この作戦名を

とりあえず無理やり「元気作戦?」と訳して書いておいたのですが、

今回この機体のことを調べていて、LUSTYが

あまりいい意味じゃないんだなと思っていたわけで、この作戦名を

とりあえず無理やり「元気作戦?」と訳して書いておいたのですが、

今回この機体のことを調べていて、LUSTYが

LUftwaffe Secret TechnologY(ルフトバッフェ秘密の技術)

の略であることがわかりました。

多分「Lu」を頭につけることを前提に単語を考え、

こじつけでこんな作戦名にしたんだろうと思います。

多分「Lu」を頭につけることを前提に単語を考え、

こじつけでこんな作戦名にしたんだろうと思います。

どうもこの展示は組み立て途中というのではなく、これが完成形のようです。

ダイムラー・ベンツDB603の二基のエンジンを見せるための。

現地の説明を翻訳しておきます。

8基の砲という重武装とそれを誘導するレーダーを持つ

ハインケルHe 219「ウーフー」(イーグルオウル)は、ルフトバッフェの

最強の夜間戦闘機でした。

ハインケルHe 219「ウーフー」(イーグルオウル)は、ルフトバッフェの

最強の夜間戦闘機でした。

ドイツの航空機としては最初にノーズホイールを搭載した機体で、

イジェクトシートを備えていたという意味でも画期的です。

イジェクトシートを備えていたという意味でも画期的です。

最初のミッションは1943年、一機のH219が、少なくとも

5機のロイヤルエアフォースの爆撃機を撃墜したといわれます。

5機のロイヤルエアフォースの爆撃機を撃墜したといわれます。

博物館に展示されている機体は正確にはそのA-2型で、

1944年の後半に作られた現存する唯一のタイプです。

1944年の後半に作られた現存する唯一のタイプです。

戦争中の運用に関しては現在もあまり知られていません。

1945年5月イギリス軍がデンマークでこの機体を捕獲し、

ワトソン大佐のチームを通じてアメリカに渡りテストを受けました。

ワトソン大佐のチームを通じてアメリカに渡りテストを受けました。

機体について分かっていることは、スミソニアンに来るまでに

飛行時間は13時間にも満たないということだけです。

飛行時間は13時間にも満たないということだけです。

第二次世界大戦中のドイツ機コーナーの隅にこんな小さな飛行機を見つけました。

まだ展示前なので(天井から吊るつもりかな)説明も何もなく、

模型か実機かもわかりませんでした。

模型か実機かもわかりませんでした。

ということで、第二次世界大戦時のドイツの航空機についてお話ししてきましたが、

初戦では相手を圧倒し、有利かに思われた戦況が、時を経るに従い、

物量のアメリカと作戦立案の巧妙なイギリスにじわじわと押されて敗戦、

という経過が、ある意味日本の敗戦までに酷似していることに改めて驚きました。

物量のアメリカと作戦立案の巧妙なイギリスにじわじわと押されて敗戦、

という経過が、ある意味日本の敗戦までに酷似していることに改めて驚きました。

もちろん、後年ドイツの敗因としていわれるところの

「技術力を過信しすぎて負けた」

と同じかというと、日本の技術はまだまだで、過信したものがあったとすれば

それは精神的なものだった、という決定的な違いはありますが。

それは精神的なものだった、という決定的な違いはありますが。

この点、もし「ヘタリア」や「ポーランドボール」ならば、両国は

「だからもしお金があったら絶対負けてなかった」

などいうセリフを言わされるところで、ある程度それは正しいかもしれません。

もっとも、お金があればどちらも戦争なんて始めてないんですけどね(笑)

スミソニアン博物館のドイツ航空機については、このあともう少し、

ルフトバッフェの栄枯盛衰について展示をご紹介するつもりです。

ルフトバッフェの栄枯盛衰について展示をご紹介するつもりです。

続く。