スミソニアン航空宇宙博物館別館の「ウドバー・ヘイジー・センター」に

展示されている航空機のご紹介をしています。

まず冒頭写真の

グラマン F14 D (R) トムキャット

艦載機仕様(deck-launchedと紹介されている)で、超音速。

可変後退翼を備えた戦闘機です。

前にもお話ししたようにグラマンは猫的名前を連続して

戦闘機につけていましたが、この戦闘機には

シーキャット

とつけようとしていたと言われています。

シーキャットって猫じゃなくて魚(ナマズ)だし。

しかし、この戦闘機の採用を推していたのが

トム・コノリー大将

で、そのことからトムの猫(Tom's cat)→トムキャット、

となって、そのほうがこれまでの猫戦闘機と釣り合いがとれるよね、

ということになったのではないかと推察されます。

英語のwikiにははっきりと、

「コノリー大将に敬意を払うために名前がつけられた」

とも書いてあります。

可変翼の動きが猫の耳のようだというのでつけられた、

という話は、わたしに言わせると、どうも後付けっぽいんですよね。

これももちろん後付け(笑)

機体にペイントされていたフィリックス猫。

搭乗するのはパイロットとRIO(Radar Intercept Officer)。

このレーダー・インターセプト・オフィサーというのは

普通のナビゲーター・オフィサーとは違う職種で、

武器兵器の現状をモニター

BVR(beyond visual range視覚範囲外)への攻撃

レーダーによる他飛行体や異常のチェック

他飛行機の戦術分析

無線通信の取り扱い

ナビゲーション機器の取り扱い

電子戦および関連装置の取り扱い

周囲の観察と敵の発見

ミッションの実行と統制

などを任務とする士官です。

万が一パイロットに異常があった場合に限り、

RIOは操縦の装置にアクセスすることができ、

飛行機を無事に着陸させる訓練だけは受けていますが、

パイロットのように操縦することはできません。

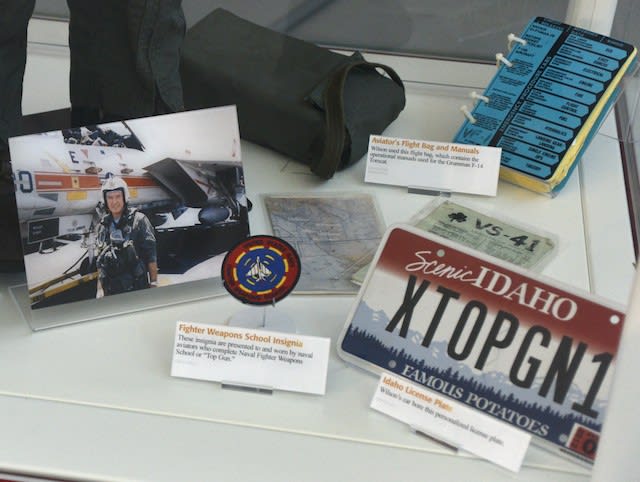

ところでこんなものもありました。

「リアル・トップガン」のフライトスーツとヘルメット。

「トップガン」は正式には

The Fighter Weapons School(海軍戦闘機兵器学校)

といい、1969年、ミラマー基地に創設されました。

アグレッサーを演じることでより進んだ戦闘機と戦略攻撃を

海軍のパイロット達に戦闘メソッドを通して叩き込む、

というのがトップガンの使命であり、

4週間のコースを受けると受講者は艦隊に戻り、彼らの部隊に

学んだことを伝えていくのです。

ここにある私物は海軍のトップパイロットのうちの一人、

クリストファー・”ブーマー”(Boomer)・ウィルソン大尉のものです。

彼は現役時代に VF-211に所属し、ベトナム、ラオスなどで

少なくとも150回に及ぶ戦闘に参加し、6個のメダルを授与されました。

戦後はF-14が登場したときの最初のパイロットとして

この機体を艦隊運用に紹介するために大きな働きをしたという人物です。

ウィルソン大尉がトップガンだったのは1982年から1984年まで。

F-14の最初の操縦者全てが彼の薫陶を受けています。

その後も彼はトップガンのテクニカルアドバイザーとして現場に残りました。

28年間のパイロット人生でその飛行時間は5400時間を超え、

三十種類もの航空機を甲板から離発着させるレジェンドだったのです。

真ん中のインシグニア、徽章は「兵器学校」つまりトップガンのマークです。

写真の上が彼が実際に使っていたフライトバッグとマニュアル、地図など。

このマニュアルは、F-14に彼が乗っていた時のものです。

前方の車のナンバープレート(アメリカではライセンスプレート)は

ウィルソン大尉のオリジナル?ナンバーで、

XTOPGUN1

となっています。

これを許可したアイダホの免許局もさすがアメリカ、話がわかるというか。

ただ、アイダホに生まれたからには、どこまでも

「FAMOUS POTATOES」

という言葉がまつわってくる運命が・・。

「トップガン」と「ポテト」って、ある意味反対語みたいなものかも(笑)

カーチス SB2C-5 ヘルダイバー

展示は一応年代を追うように並べてあるので、実は前回の

ボロボロの水上機の横にあったのはこの「ヘルダイバー」ですが、

ブログエントリの構成上後先になったのをお許しください。

第二次世界大戦の間、期間としては1943年から終戦まで、

海軍は対日本戦にこの航空爆撃機ヘルダイバーを投入し、

普及後は、海軍の30の部隊、13隻の空母で運用されていました。

しかし、 艦隊戦術、技術、そして急降下爆撃のための爆弾の製造、

それらの変化に伴って急降下爆撃の方法そのものが廃れていったため、

結局ヘルダイバーはカーティス製では最後の急降下爆撃機となったのです。

ところで、このヘルダイバーは躯体にほとんど凹みや傷がなく、

修復したといっても綺麗すぎるのですが、それもそのはず、完成後、

2〜3ヶ月で終戦になってしまったため、戦闘を経験していません。

1945年の12月から空母「レキシントン」の爆撃部隊に組み入れられ、

占領下の日本で初めてまともに飛行することができたようです。

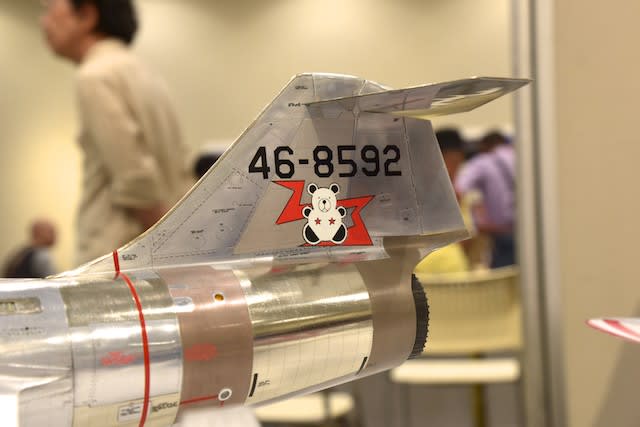

このノーズのおちょぼ口を見ただけでセイバーだとわかってしまう(笑)

ノースアメリカン F-100D スーパーセイバー

セイバーというと、われわれ日本人にはブルーインパルス、

東京オリンピック開会式、というイメージがありますね。

航空自衛隊が採用していたのはF-86戦闘機ですが、

後継型のこれも、同じようなノーズインテイクをしています。

こうして真正面から撮るとすごく大きな口に見えますね。

空中給油口がその口の前に突き出しています。

F-100は空軍にとって初めての実用超音速機でしたが、

機体に何か余計なもの(例えば爆弾とか?)がついているだけで

超音速にならない、など性能的にはいまいちだったせいか、

後発に押されてあっという間に陳腐化してしまいました。

この機体は1957年の使用開始以来21年任務を果たし、

飛行時間は6,159時間、という記録を持っています。

その現役中にはキューバ危機に出動し、のちに日本に配置され、

そこから南ベトナムで任務に当たっていましたが、ベトナムでは

対空砲を数回受けています。

どうして対空砲を数回「ヒットされ」ても無事だったのかは謎ですが。

機体中央にサイコロのマークがペイントされていますが、これは

あのテト攻勢の時に当機が所属していた、第90戦略戦闘部隊のものです。

我が自衛隊のF-86の次期戦闘機候補にF-100が挙げられたことがあります。

これをライセンス生産するという案は一度は具体化されそうだったのですが、

岸信介首相に対する説明で「戦闘爆撃機」という単語を使ったところ、

「日本に爆撃機は要らない!」

と一喝され、沙汰止みとなったという話があります。

なるほどねえ。

あまり考えたことはありませんでしたが、爆撃するというのは

「相手の国に行って領土を攻撃する」とイコールなので、

専守防衛を旨とする我が自衛隊には必要ないと。

じゃあミサイルならいいのか?

って話ですが・・これはいいんだな、きっと。

とにかく「爆撃」というのは言葉だけの問題で、F-100は

制空戦闘機として採用します、といえば良かったんじゃないかと思いますが、

先ほど述べたようにF-100の出来は決して良くなかったということなので、

自衛隊としてはこのとき岸首相の一喝に救われたのかもしれません。

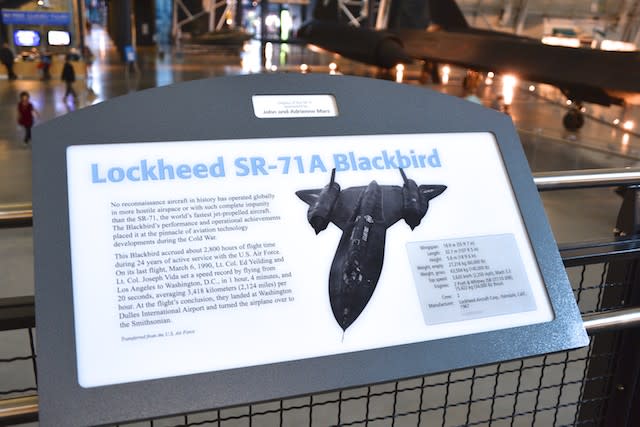

ロッキード・マーチン X-35B STOVL

形も見たことないし、名前も初めて聞くわけだが?と思ったら、

ロッキード・マーチンが開発した試作機なんだそうです。

直にこの目で見ていた時にはなんの感慨もなかったのですが、

この試作機が史上初めて一度のフライトにおける垂直着陸、

水平飛行での音速突破、そしてショート・テイクオフ、これらの

「ミッションX」を成功させた歴史的な功労機であることを知りました。

他の機体は他の航空博物館でも見られるものが多いですが、

これだけはここでしか見ることはできません。当たり前か。

ところでこの「STOVL」とは、

Short Take-Off and Vertical Landing aircraft、

短距離離陸垂直着陸機

のことであり、垂直離着陸機のVTOLとは、離陸時に短距離を滑走し、

着陸時に垂直着陸する、という違いがあります。

X-35Bの試験プログラムは2001年6月23日から2001年8月6日までと

歴史的に最も短い運用期間でしたが、そのわずかな期間に挙げた功績は

その後の航空史に貢献する最も偉大なものだった、といわれています。

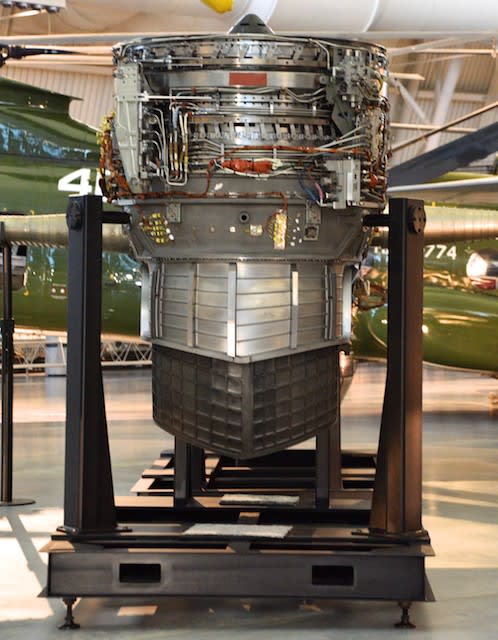

X-35Bに搭載されていたエンジンも、ピカピカの状態でここにあります。

このエンジンは「リフトファン方式」を採用していました。

垂直機に使われてきたリフトエンジンの代わりに開発されたものです。

リフトファンから噴出される空気は熱を持たないので、

エアインテークからエンジンに熱い空気が入り込むのを防ぎます。

この時の「ミッションX」の飛行ではホバリング試験時、

エアインテークの温度は周囲の外気よりも3℃高かっただけでした。

X-35の機体には、採用されているエンジンF-119の

「プラット&ホイットニー」

のマークとロールスロイスのマークがありました。

このX-35で得た実験結果から生み出されたのが、あのF-35です。

続く。

wiki

wiki

wiki

wiki

wiki

wiki

リン中佐

リン中佐 ラ・ヘイ中佐

ラ・ヘイ中佐 ゴラホン中尉

ゴラホン中尉

wiki

wiki

wiki

wiki