文京シビックセンターで行われていたソリッドモデル展見学記最終回です。

展示されていたモデルは膨大な数ですが、出展していたモデラーは、

わたしが見た限りによると11人±と言ったところでしょうか。

大変お若く見える方から大ベテランの風格の方まで年齢は様々ですが、

とにかく全員が男性です。

全ての模型を対象にした場合、女性のモデラーというのは

もちろんいないわけではないでしょうが、少なくとも

ソリッドモデル界隈には何となくですが、一人もいない気がします。

行ってみて、見てみて、話を聞いてみて、後から調べてみて、

わたしはソリッドモデルという物凄い世界があることを知りましたが、

このように気宇壮大というか悠長に一つのゴール(つまり完成)

に向けて情熱的に取り組むといった作業は、どちらかというと実利的で

すぐに出る結果を求めがちな女性には、向いていないのかもしれません。

もちろん、男性の中でも少数派に属する人々であることは確かです。

わたしは一つ一つの作品の前で立ち止まり、製作者に逐一説明を聞いて、

時折関係ない会話もしながら会場を観て歩いたのですが、一人の出品者に、

「女の人も観に入ってこられますが、大抵サーっと歩いて、

一通り眺めたらすぐに出ていってしまうのに珍しいなと思って見てました」

といわれました。

模型を作ることそのものには全く門外漢の知識しか持ち合わせませんが、

模型が再現できることには興味以上の関心を持っている上、

その機体にまつわる歴史やストーリーに、自分の知識が重なると

パズルが解けたような達成感があってたまらないんですよね。

まあ、こういう変則的な模型ファンも世の中にはいるってことですよ。

さて、冒頭画像のモデルは、それこそこの道半世紀!みたいな

ベテランの風格を感じるモデラーの作品、

F7U カットラス チャンス・ヴォート

です。

当ブログ的にはカットラスについては随分「イジって」きたのですが、

何というか、モデラーというのは単にその飛行機が優秀かどうかなどより、

独自の(模型製作者ならではの)萌えポイントに触発されて、カットラスのような

マイナーな(マイナーですよね)飛行機を作りたがるのだろうかと思いました。

こんなことを書くとカットラスに失礼ですけど。

でも、3年しか配備されなかったことといい、あだ名が「未亡人製造機」

(お約束)といい、やっぱりこれダメダメ飛行機なんだな。

「なんかマンボウみたい・・・・」

散々カットラスについて書いたことがあり、さらには「ホーネット」艦上で

実際の機体を見ていたにも関わらず、わたしはこの模型を見て

おそらく初めてものすごく重大なことに気がつきました。

マンボウみたいに見えるその訳は、この飛行機に

水平尾翼がない(つまり無尾翼機)

からだったのです。

何で水平尾翼を無くしたかというとまあサクッというと、

戦闘機に速さを求めたってことなんだと思いますが(多分)、

無尾翼なので、着艦の時に抑え角(甲板と機体の角度)を

思いっきり取ることにして、案の定前が見えないという、

「ポゴ」の時のような欠陥が生まれてしまったというわけ。

英語のwikiにはさらっと

「これによって4人のテストパイロットと21人の海軍搭乗員が死んだ」

なんて書いてあります。

うーん、やっぱり死に過ぎ。

もうこうなったら未亡人大量製造高速マシーンという感じですか。

製造した4分の1が事故で破壊された、ともありますし、

VF-124, USS Hancock ハンコック

VF-81, USS Ticonderoga タイコンデロガ

VA-86, USS Forrestal フォレスタル

VA-83, USS Intrepid イントレピッド

VA-116, USS Hancock ハンコック(別部隊)

VA-151, USS Lexington レキシントン

VA-212, USS Bon Homme Richard ボノム・リシャール

Air Test and Evaluation Squadron 4 (VX-4),

USS Shangri-La and USS Lexington

試験航空隊 シャングリラとレキシントン

これだけの現場で機体が「海に持って行かれた」って・・・(絶句)

未亡人製造機の他にはこのブログでもご紹介済み、

「ガッツレス・カットラス」 "Gutless Cutlass"

とか、

「少尉除去装置」 "Ensign Eliminator"

なんてあだ名もあったようですね。

ただし、このシェイプは飛行機のカタチとして実に近未来的で、

当時カットラスを見た人は、目を見張ったそうです。

それに、やっぱりスピードだけは出たんですよ。スピードは。

というわけで、模型作り人もこの辺りに惹かれてこれを

製作対象に選ぶんだろうな、という気がします。

ところで、カットラスの向こう側には

「昭和30年代のソリッドモデル・キット」

という展示がありますね。

これはその名の通り、まだ既成の「プラモデル」がなかった頃、

模型といえばこういう材料で作ってました、という見本。

この製作者の私物だったりするんでしょうか。

こちらはホーカー社のシーフューリー。

レシプロ機で第二次世界大戦のために作ったのですが、

製作が間に合わず、その代わり?朝鮮戦争に投入されました。

この時中国義勇軍のMiGと空戦して撃墜していますし、

ビルマ軍やキューバ空軍などでも撃墜記録を上げています。

非常に単純な仕組みだったのが幸いして使いやすかったようですね。

グラマンの「ダック」・・・ダックってアヒル?

この角度からはその特異さがわかりにくいですが、

うわーかっこ悪うー。(個人の感想です)

なぜダックなどと名前がついたのかよーくわかりますね。

これならまず水に浮くこと間違いなしなフロート。

ちなみにこのフロート、伊達に付いているわけではなく、

中に荷物やそればかりか燃料も収納でき、おまけに!

フロート内の並列のシートに2名まで人員を乗せて輸送が可能だった。

乗ってみたいようなみたくないような。

この写真は沿岸警備隊の使用機のようですが、やはりどちらかというと

海難救助に活躍したんではないかと思われます。

その他には哨戒、輸送、連絡、観測、標的曳航、煙幕展開

などに結構重宝されたようですね。

1933年から45年まで生産されあちこちで使われていました。

これは見ればわかるようにまだ製作中。

ソリッドモデルの世界ではあまりに製作期間が長いので

(だいたい三年が普通らしい)展覧会にはこのように

途中経過の作品を展示することがあるようです。

これは翼と胴体のアス比を見てもお分かりかと思いますが、

かなり大きな飛行機です。

もしかしたらB29の大きさくらいだったりして?

航空研究所の試作した長距離機になる予定だそうです。

航空研究所は東京大学にあり、航空の基礎的学理を研究していたところで、

大学の研究員あh陸海軍の佐官、尉官、担当官という構成でした。

それにしてもこの試験機、コクピットはまだありませんが、

妙なところに窓がありますね。

前回別のモデラーさんの作品でもご紹介した

デ・ハビランド D.H.88コメット

エアレーサーといって、レース用です。

前回ご紹介した優勝機である機体を色ごと再現したモデル。

この「グロブナー・ハウス」という機体はレストアされて

実際に飛行を行っている(現在も)ということです。

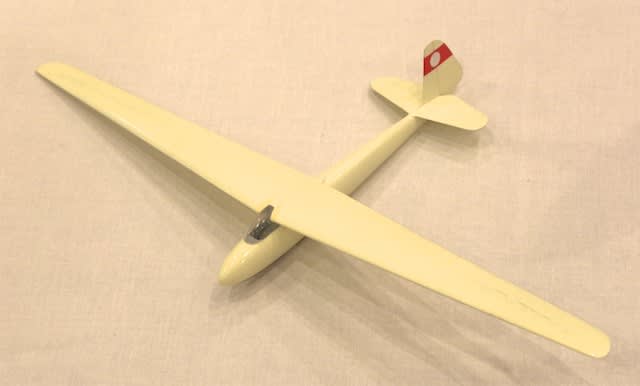

これこれ。

確か尾翼の赤の中にはハーケンクロイツが入るはずという・・。

偵察用グライダーだったと思います。

そうそう、これを見て思い出したのですが、前回「エル・アルコン」を

「何かのアニメに出ていた」と紹介したのですが、実は

宮崎駿さんのアニメ映画「風立ちぬ」内での主人公堀越二郎が

少年時に空想していた設定の飛行機だと思います。

と裏コメをいただきました。

このアニメをいまだに観ていないことがばれちゃいましたね。

そしてこれは同じ宮崎監督の「未来少年コナン」に出てくる

ファルコという飛行機だそうです。

『そうです』でこれも観ていないことがばれてしまいましたね。

どっちも暇になったら観てみようっと。

ビールの缶で機体を作っている(らしい)製作者の作品。

ロシア語は読めないけど、アエロフロート機であることはわかる。

そして機材はTu-114ツポレフです。

たった今ものすごく驚いたのは、「ツポレフ」と入力したら

「Tu-95」と変換されたこと。

こちらは戦略爆撃機らしいですが、いわゆる同社の目玉商品なんですかね。

パンアメリカン航空使用、ストラトクルーザー。

「ストラトフォートレス」「ストラトフレーター」

「ストラトジェット」「ストラトタンカー」

何でもかんでも成層圏を意味する「ストラト」をつければ

いいと思っているボーイングの旅客機ですが、戦争が終わったとき、

ボーイング社は民間への華麗なる転身を計ろうとして、

ストラトフレーター(貨物機)をなんとか旅客機に改造しました。

それが「ストラトクルーザー」です。

貨物機だったストラトフレーターが、下部を膨らませて

非常にカッコ悪かったわけですが、これにもそのかほりがします。

いや、その翼の角度はない。

と思わず真顔で言ってしまいそうになりますが、

アメリカ軍の試作機だったと思います。

というかそうであってほしい。

真ん中の戦略偵察機はX-16。

このとき製作者と話をしていて初めて知ったのですが、

偵察機というのは「大きい機体であるからこそ意味がある」

つまり高高度からの偵察に使えるからなんですね。

じゃ、ヴィジランティが偵察機に転換されたのも、決して

無理やりとかそれしか使い道がないというわけじゃなかったってこと?

わー・・・なんかすみません<(_ _)>

高高度というのは基本高度2万メートル以上。

これだけ高いところを飛ぶならこれくらい大きくなければね。

しかし、X-16という名前でお分かりのように、結局これは

モックアップだけで実機製作には至っていません。

しかし模型では完成してちゃんとアメリカ軍のマークが入っています。

なんとこんな戦闘機が日本では試作されていたなんて。

閃電J4Mが双胴式になったのは、P-38から着想を得たのかな、

とチラッと思ったりするわけですが、日本軍の搭乗員も、

P-38のスピードにはかなり苦しめられたといいますから、

速度を重視した機体を製作するときにこれを真似てみた、

というのもあながち間違いではないような気がします。

しかしそれにしても変なところにプロペラがあるなあ。

「搭乗員が空中で脱出したとき、プロペラに巻き込まれるというのが

計画が中止になった原因の一つだそうです」

あー、やっぱり。誰がみてもそう思うよね。

結局閃電は長期間にわたって開発していながら、実機にならなかった

幻の戦闘機ですが、なぜかアメリカ軍では

「ルーク( Luke)」

というコードネームをもう付けていたということです。

どうやらどこかで計画書が捕獲され、アメリカ側では

日本がこんなのを作っている、という情報をもとに、

閃電ができたときに備えてコードネームを与えていたんですね。

なんか期待に添えなくてすみません。って感じ。

これはもう、スピードだけが目的っていうシェイプですね。

音速を超えるだけのために作られた飛行機のようです。

マイルス・エアクラフトは、30年代から1942年まで存在した

イギリスの航空機製造会社でした。

機体のデータはアメリカに譲渡され、ベルX-1の役に立ったので

無駄というわけではありませんでしたが、この飛行機そのものは

マッハ1.5を記録したものの、どこかに飛んで行ってしまったため

回収できなかったということです。

この日出展されていたモデラーの皆さんには全員にお話を伺えましたが、

この大量に航空機を出していた方とはチャンスがありませんでした。

大小大量の作品を出しておられたのですが、残念です。

加えて、前に団体の人たちが熱心に見学をしていたため、

こんな写真しか撮れませんでした。

奥の緑のシャツの方が製作者です。

それにしても製作中の模型が多い!

グレーの機体は皆同じ飛行機に見えますが・・・。

ダッソーのミラージュIIIC。

この模型は少し変わっていますね。

プリントしたものを貼り付けているようです。

さて、というわけでとりあえず全部を見終わったので、

出口の受付のようなところに座っておられる方たちにお礼を言って

会場を後にしました。

外から見たソリッドモデル展の様子を見ていただければ、

わたしがいかに場違いだったかお分りいただけるかと思います。

でも、場違いながら実は思いっきり楽しんでしまったのだった(笑)

ソリッドモデルという言葉自体初めて知ることになったこの日、

ゼロから始めて完璧を目指す模型製作の奥深さを、

怖いくらいに感じてしまったわたしでした。

ソリッドモデルクラブの皆様、今回新しい世界を教えてくださった

Kさんに心からお礼を申し上げます。

ソリッドモデルシリーズ終わり

19年春発動機実験用胴体製作、実験、実用化の見通しが立ちましたが、10月開発中止。

最大速力759km/h、30mm機銃1挺、20mm機銃2挺

その他の海軍試作、計画戦闘機

川西十八試甲戦闘機「陣風」

搭載発動機の実用化が遅れ一旦中止、その後二段二速過給器付誉発動機実用化見通しが立ち、18年夏、高高度戦闘機として開発、19年6月模型審査、7月中止。

最高速度685km/h

夜間戦闘機「電光」

B29迎撃用 愛知で昭和20年3月、1,2号機空襲で失い、試験飛行できず。

全備10tの大型機、双発、複座

局地戦闘機「震電」

前縁式、単発、単座、九州飛行機、後方にプロペラがあるため、非常時には火薬でプロペラを吹き飛ばす。

昭和20年8月11日初飛行、最大速度741km/h、30mm機銃4挺

局地戦闘機「秋水」

B29迎撃用ロケットエンジン式、無尾翼、中翼単葉、単座 三菱重工

19年12月第1号機完成、20年7月7日初飛行、大塚大尉殉職。

局地戦闘機「天雷」

双発、単座と複座、中島飛行機

重量増とエンジン不調で要求最大速度667km/hに対し596km/h

5機完成、19年秋試作中止。

艦上戦闘機「烈風」

零戦後継機、単発、単座、三菱重工業

堀越二郎技師設計でも海軍との調整に苦慮し、過大な性能要求と誉発動機に固執した海軍が方針変えずと戦時の混乱で試作が遅滞、昭和19年4月1号機完成、テスト飛行。

操縦性、運動性は良好、発動機出力が額面値出ず、三菱A-20に発動機を替え、試験飛行再開、雷電、紫電改より操縦性、空戦性能等良好。

昭和20年初頭から生産開始、空襲と工場疎開で試作機等8機完成で終戦。

最大速度618km/h、20㎜機銃4挺

参照光人社「日本軍用機写真総集」

https://ja.wikipedia.org/wiki/Tu-95_(%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F)

まだソ連邦華やかなりし頃には「東京急行」と呼ばれる、航続距離の長い戦略爆撃機による日本周回飛行が毎月一、二回あり、米海軍の空母ミッドウェイとの共同訓練が始まってからは、海上自衛隊のこともよく見に来ていましたが、来ていたのは大抵、Tu-95ベアかTu-16バジャーで、時々、Tu-26バックファイヤも。ソ連が崩壊してからは軍事費もなくなったのか、来なくなりました。

今、三十歳以下の人はソ連なんて知らないだろうと思いますが、久々にそっくりな機体を見たので、懐かしい友達に会ったような気がします。

私はソリッドモデルまでは出来ませんが、プラモデルはやるので、展示会でいろいろな人とお話しすると、作るのが好きな方もおられれば、実物への興味から模型に入る方もおられます。斜め銃が実はそれなりの戦果を挙げた。そういうので熱くなれる女子は歓迎されると思います(笑)

陸軍四式戦闘機「疾風」で大東亜決戦機と称されました。陸軍の戦闘機では最高の性能を持った傑作機でした。

2,000馬力の直径1,180mmのハー45エンジンがこの傑作機を生んだのですが、故障が多く稼動率が低い欠点が出てしまい、3,488機の生産でしたが、エンジンの不調に悩まされました。

昭和18年3月1号機完成、陸軍の審査中に最高速度624km/hを発揮しました。昭和19年4月四式戦闘機「疾風」として正式採用、量産が開始されましたが、3月増加試作機で部隊編成、中国大陸のP51対応で送り込まれP51 の活動を制圧しました。

フイリピン、沖縄、内地防空に活躍しましたが、稼働率は五式戦闘機に叶いませんでした。せっかくの高速性、運動性、安定性、防弾、防火の良さがあるのに。

略符号キー84要目

単発、単座、最高速度624km/h、上昇時間5,000m6分26秒、実用上昇限度12,400m、20㎜機銃2挺、12.7㎜機銃2挺、中島飛行機製造

なおアメリカで良質燃料でのテストで最高速度689km/h、上昇時間6,000m5分48秒との高性能を示しました。

参照光人社「日本軍用機写真総集」