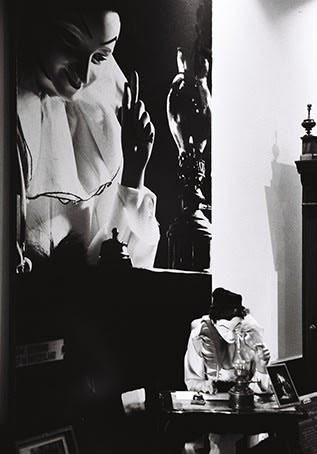

<3丁目会場の幸せを運ぶと言われるライラックの花びらのイルミネーション>

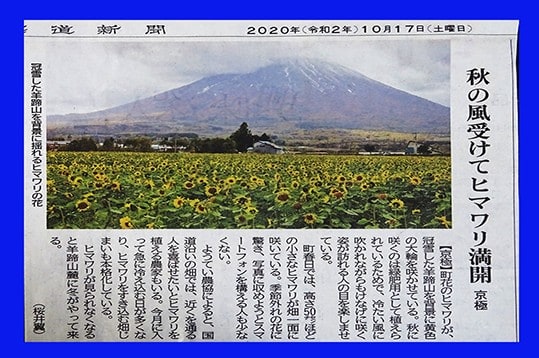

12月12日(日)に第41回さっぽろホワイトイルミネーションを見てきました。イルミネーションの点灯期間は、各5会場によって異なります。今回見てきたのは、主に大通会場(11.19~12.25)です。また過日の北海道新聞社の報道にありましたオリンピック報道写真展も地下歩行空間で行われていましたので、その様子も紹介いたします。

なお、ホワイトイルミネーション会場である札幌駅前通会場と北3条広場会場(アカプラ)会場についても、立ち寄っておりますが、後日他会場と合わせ取り上げる予定です。

☆札幌地下歩行空間(チカホ)では様々なイベントが…

札幌市が東京オリンピック2020のマラソン、競歩、サッカーの会場となったことから、マラソンを中心に報道写真が多く出ていました。

係員に聞くと、写真撮影はOKですとのこと。また会場中央にはマラソンゴール前の実物大写真があって、選手と並んで記念撮影も可能。係員に撮ってあげますよとは言われましたが…

私自身は競技の中継を見ておりませんでしたので、詳しくはわかりません。右の写真は競歩かな?

迫力ある写真がずらりと並んでいました。

卓球の玉を見つめる迫力ある画像。

さいたまアリーナで行われた女子バスケットボールには、札幌山の手高校バスケ部卒のOGが3人大活躍でした。吹奏楽部の孫娘(3年生)が通う高校でもあり、オリンピック前にTVで特集報道されていたこともあって、この画像の東藤かな子選手を知っておりました。彼女ら3人の大活躍もあって、女子バスケ史上初の銀メダルに輝いたこと、大拍手しました。

和の似顔絵アー展 TVタレントについては疎いので、名前がわかるのはこの中で一人だけ。でも9人中8名が左向きなのはなぜなんだろう?

☆イルミネーション会場の1丁目会場から順に…。という訳で点灯前の4時過ぎに1丁目の札幌テレビ塔へ。あれれ、ものすごい人だかり。それも若者の団体旅行客らしい。早速エレベーターで3Fへ。ところが展望台へは長蛇の列。係員に聞くと、40~50分待ちという。そうか、今日は日曜日だった。ということ再び1Fへ。

テレビ等直下の1F、4時半には、イルミネーションが点灯する。

<1丁目会場 赤いハートがモチーフの「ラブツリー」>

なお、< >内のフレーズは、パンフレットからの引用です。以下同じです。

午後4時30分に、点灯しましたが、マスクをしていると、メガネが曇ってしまいます。加えてカメラは裸眼ではピントの状況がわからずじまい。ええい面倒だ、スマホで最初の1枚をパシャリ。でもスマホだとピンがずれるというかぶれやすいというか…

なお以下のカメラによる画像は、マスクを鼻の下まで下げたり、メガネが曇っててもそのまま撮ったのが殆どです。PCに取り込んでみると、ピントのずれたものが3割ほどありました。カメラ自体もピントの位置が固定できなかったり、特に夜間はピントが定まらず、やむえずマニアルフォーカスで、無限遠に設定したり…、とにかく四苦八苦。オリンパしのミラーレスは、夜間使いにくい。その点キャンのEOSは使いやすかったものの、重たくて不便。EOSは故障中だし…

2丁目会場に向かう途中でパシャリ。

突然の激しい雨。地下鉄乗り場の階段に一時避難。窓に打ち付ける雨粒越しに見ると、外の景色もまんざらではない。すぐ雨は小降りになったものの、極めて不安定な状況だ。さて2丁目会場に向かう。

<2丁目会場 クリスマスピラミッドをイメージした「Gift of Snow」>

そういわれても、周囲に配置された動物は何だ?また白赤のポールが各隅に4本、なぜ理髪店のサインポールがあるんだ?もっとも理髪店のポールは、青の帯がもう1本多いけれど。

赤い靴に入った丸い動物は、ネコ?パンダ?ツノがあるからトナカイか?わかりにくい。

少し離れてみると、明暗差が大きく、オブジェは白飛びしてしまった。でも濡れた石畳に奇麗に反射して、それはそれでいいか。

スマホでオブジェを撮るカップル。それにしても、サインポールは不要だ。

<3丁目会場 札幌の木「ライラック」の花びらをモチーフにしたオブジェ 五つの花びらのライラックは、幸せを運ぶと言われている。>

この画像もスマホで撮影した。

雨は小雨になったものの、相変わらず降り続いてる。次々と見学者が後を絶たない。

ここも濡れた石畳の反射が美しい、と思っていると…

突然濡れた石畳に赤いライトが差し込んで、くるくる回転し始めた。

石畳に投影されたオブジェも次々変化する。シャッター切った瞬間に、移動したようだ。偶然だが面白い画像となった。

ライラックの花芯部分をクローズアップしたが…、別にどうってことないか。

女子高生二人が、オブジェの前で、ポーズをとってくれた。TVの歌番組で、片足をはねるのが流行っているとか。フラッシュ発光すると、自然さが失われるし…

<4丁目会場 ダイヤモンドをモチーフにした光の宮殿「ジュエリーパレス」は、光に包まれる会場です。今年もブルーのダイヤが輝きます。>

ここの会場でも石畳にダイヤをはじめいろんな模様が投影される。

曲線模様は、コカコーラの文字かと思ったが、違った、動きも早く読めない。文字ではないようだ。

この文様もよくわからん。でも動くので見ていて楽しい。

光のアーケード(宮殿)に入って外を見ると…、あえてピントをずらして玉ボケを多くしてみた。よく見ると、玉ボケが美しくない、かえって汚い。絞りF 値を見ると、5.6、もっと開けば玉ボケがきれいに出たかも。

壁にピントを当てて、外を見ると、これはこれで美しい。ちなみにF値は、4.7、上の画像では、もう1~2段開けばよかったのだ。

あれれ向こうはじで、女の子が二人、ミニっぽいスカートでサンタ風に…突然の出来事に、カメラがぶれた(笑)。モデル撮影かな。この寒い中ノースリーブで大変だね。

なお、5丁目、6丁目会場は、今回訪れませんでした。次回は北3条広場と札幌駅南口会場を撮影する予定だが…今週末は、大荒れの天気とか…