6月23日(日曜)小樽花園グリーンロードで、恒例の小樽商大と北大の応援団の対面式が行われました。商大と北大は学校設立当初から、色んな面で好敵手としてお互い切磋琢磨してきました。野球部をはじめ各部活動で北大との定期戦が行われるようになって、これを盛り上げようと両校の応援団によって、定期戦を前に開催されるのが対面式なのです。この対面式を皮切りに多くの部活が定期戦に突入していきます。(当日配布された「平成25年商大/北大応援団対面式」冊子から抜粋しました)

なお対面式は、小樽市内(花園グリーンロード)と札幌市内(大通公園)で、交互に行われます。一昨年(H22年)は、花園グリーンロードで行われましたが、小樽商大97代目に初の女性応援団長が誕生したことで大いに話題となりました。

さて新聞情報や商大応援団のHPによると、当日11時40分に商大正門を徒歩で出発し、12時15分に小樽駅前に到着、小樽駅前で団長、副団長の下駄上げ式が行われるとのこと。そこから都通商店街、サンモール一番街、花園銀座商店街を通ってグリーンロードに到着というスケジュールになっています。そこで小樽駅前で撮影し、その後グリーンロードまで追っかけ撮影しましました。

<一口メモ>

商大の応援団の活動って何をするの?

(1)競技応援:応援団の基本。主に各部活動の北大との定期戦に赴き、勝利を勝ち取れるように応援します。

(2)壮行会:大会が近い部活を大学構内で送り出す。

(3)行事での応援:入学式で新入生に檄を飛ばしたり、小樽でのイベントに呼んでもらいイベントを盛り上げたりします。

(4)イベントの開催:学内を盛り上げるために、応援団主催のスポーツ大会を開催します。そのほかにもさまざまな活動があります。

応援団の役職紹介 商大応援団には下記の通り、五つの役職があります。

(1)団長:団のリーダー。片足20㎏にもなる大きな下駄を軽々と上げてしまう。式中は相手団長を静かに睨みつけている。

(2)副団長:団長を補佐し、演舞長も兼ねる。寮歌「若人逍遥」の前口上を切るのも副団長。

(3)参謀:団の頭脳の役割を持つ。式の段取りや北大との調整は参謀が行う。式中では白い羽織袴で司会進行役を務める。

(4)団旗長:団の命ともいえる団旗を持ち、団の先頭を歩く。今年は団旗長が鼓手長を兼ねている。

(5)鼓手長:太鼓をたたく。太鼓がなければ式が始まらない。わき役だが、縁の下の力持ち。

以上は、商大/北大応援団対面式冊子からの抜粋です。ほぼ原文のまま引用しました。

小樽駅前に到着、ここで下駄上げを披露し、さらに駅正面口方向に進みます。左手前の学生服の女性は97代応援団長のM(4年生)さん、今回は応援団OBとして後輩たちを指導しています。

都通商店街を進む応援団。

オーセントホテル前で一休み。小樽ゆかりの榎本武揚も見ている(上部垂れ幕)、けっぱれ!(小樽弁)。

サンモール一番街で再度下駄上げを披露し、しばし休憩。

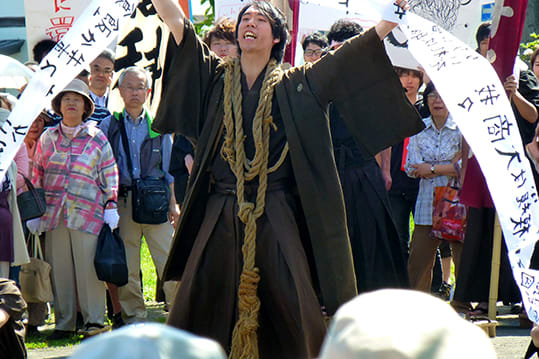

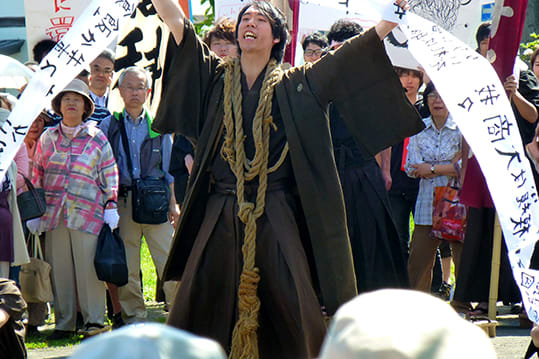

その後花園銀座商店街を通り、対面式開始予定の14時前の13時15分にはグリーンロード到着しました。そこで対戦相手の北大応援団を待ちます。北大応援団一行も13時40分に到着しました。定刻前に対面式が始まりました。白装束(羽織袴)の参謀が式次第を述べます。それによって、両校の校歌が合唱され、参謀によるエールの交換が行われます。それが終わると、両校の副団長と団員の3名による演舞が披露されます。これらの儀式のあいだじゅう両校からヤジが飛び交うのも例年通り。北大に対しては「白豚」、商大に対しては「山猿」等のフレーズを含めユーモアにあふれたヤジが飛び交い、その都度観客から大きな笑いが起こります。

北大の応援団長、つぎはぎの羽織袴と鹿の角の杖がトレードマーク。すかさず野次「杖がないと歩けないのか!」(爆笑)。なおつぎはぎの羽織袴をよく見ると、グリーンを中心に上手く配色されているようです。

挑戦状を胸に差し込み、足を高く上げる。すかさず野次「去年みたいにこけるなよ!」(爆笑)。何でも去年は下駄上げで、腰がふらついたらしい。

挑戦状を読み上げる北大団長。去年は懐の挑戦状を落としたらしい。

商大団長による応戦状の読み上げ。

一昨年は、応戦状を放り上げたときに途中で切れてしまい、北大側から大きなヤジが飛びました。しかし女性団長のMさんが何事もなかったように冷静に読み上げました。

対面式の様子を高いところからパチリ。

無事挑戦状、応戦状の読み上げが終わりました。通常ならこの後両校の寮歌・校歌を歌い、団旗によるエールの交換で対面式が終了します。しかし今年は新趣向として、小樽のB級グルメあんかけ焼きそばの早食い競争と綱引き競技が新たに加わりました。あんかけ焼きそばは、市内5店舗から提供され、両校5名づつの対決となります。綱引きは両校10名づつで行われます。

応援団員が前から後ろから「早く食え!」と励まします。北大は鯉のぼりを振り回しています。

まずは一組目、向こう側の北大が勝ちました。二組目は商大の勝利。

三組目は商大が勝ち。結局早食い競争は、3対2で商大の勝利。

次いで綱引き、北大チームの先頭は果敢に赤ふんで参加。会場から大きな笑い声と励ましの声。しかし二度とも商大の勝利。

最後は北大、商大の順で寮歌・校歌の合唱と団旗によるエールの交換です。

大きな団旗を振り回すには、相当の腕力が必要。

最後に商大側から北大にエール。これにて対面式のすべてが終わりました。会場から両校に大きな拍手が沸き起こりました。

なお、商大応援団及び第97代女性応援団長による対面式等については、当ブログにも載せておりますので参照してみてください。クリックすると当該ページにジャンプします。

2011.7.8日付記事「今週の一枚~商大97代目初の女性応援団長対面式に臨む」

2011.7.14日記事「大学祭を撮る~道薬科大学と商大&商大応援団対面式」の(3)項

なお対面式は、小樽市内(花園グリーンロード)と札幌市内(大通公園)で、交互に行われます。一昨年(H22年)は、花園グリーンロードで行われましたが、小樽商大97代目に初の女性応援団長が誕生したことで大いに話題となりました。

さて新聞情報や商大応援団のHPによると、当日11時40分に商大正門を徒歩で出発し、12時15分に小樽駅前に到着、小樽駅前で団長、副団長の下駄上げ式が行われるとのこと。そこから都通商店街、サンモール一番街、花園銀座商店街を通ってグリーンロードに到着というスケジュールになっています。そこで小樽駅前で撮影し、その後グリーンロードまで追っかけ撮影しましました。

<一口メモ>

商大の応援団の活動って何をするの?

(1)競技応援:応援団の基本。主に各部活動の北大との定期戦に赴き、勝利を勝ち取れるように応援します。

(2)壮行会:大会が近い部活を大学構内で送り出す。

(3)行事での応援:入学式で新入生に檄を飛ばしたり、小樽でのイベントに呼んでもらいイベントを盛り上げたりします。

(4)イベントの開催:学内を盛り上げるために、応援団主催のスポーツ大会を開催します。そのほかにもさまざまな活動があります。

応援団の役職紹介 商大応援団には下記の通り、五つの役職があります。

(1)団長:団のリーダー。片足20㎏にもなる大きな下駄を軽々と上げてしまう。式中は相手団長を静かに睨みつけている。

(2)副団長:団長を補佐し、演舞長も兼ねる。寮歌「若人逍遥」の前口上を切るのも副団長。

(3)参謀:団の頭脳の役割を持つ。式の段取りや北大との調整は参謀が行う。式中では白い羽織袴で司会進行役を務める。

(4)団旗長:団の命ともいえる団旗を持ち、団の先頭を歩く。今年は団旗長が鼓手長を兼ねている。

(5)鼓手長:太鼓をたたく。太鼓がなければ式が始まらない。わき役だが、縁の下の力持ち。

以上は、商大/北大応援団対面式冊子からの抜粋です。ほぼ原文のまま引用しました。

小樽駅前に到着、ここで下駄上げを披露し、さらに駅正面口方向に進みます。左手前の学生服の女性は97代応援団長のM(4年生)さん、今回は応援団OBとして後輩たちを指導しています。

都通商店街を進む応援団。

オーセントホテル前で一休み。小樽ゆかりの榎本武揚も見ている(上部垂れ幕)、けっぱれ!(小樽弁)。

サンモール一番街で再度下駄上げを披露し、しばし休憩。

その後花園銀座商店街を通り、対面式開始予定の14時前の13時15分にはグリーンロード到着しました。そこで対戦相手の北大応援団を待ちます。北大応援団一行も13時40分に到着しました。定刻前に対面式が始まりました。白装束(羽織袴)の参謀が式次第を述べます。それによって、両校の校歌が合唱され、参謀によるエールの交換が行われます。それが終わると、両校の副団長と団員の3名による演舞が披露されます。これらの儀式のあいだじゅう両校からヤジが飛び交うのも例年通り。北大に対しては「白豚」、商大に対しては「山猿」等のフレーズを含めユーモアにあふれたヤジが飛び交い、その都度観客から大きな笑いが起こります。

北大の応援団長、つぎはぎの羽織袴と鹿の角の杖がトレードマーク。すかさず野次「杖がないと歩けないのか!」(爆笑)。なおつぎはぎの羽織袴をよく見ると、グリーンを中心に上手く配色されているようです。

挑戦状を胸に差し込み、足を高く上げる。すかさず野次「去年みたいにこけるなよ!」(爆笑)。何でも去年は下駄上げで、腰がふらついたらしい。

挑戦状を読み上げる北大団長。去年は懐の挑戦状を落としたらしい。

商大団長による応戦状の読み上げ。

一昨年は、応戦状を放り上げたときに途中で切れてしまい、北大側から大きなヤジが飛びました。しかし女性団長のMさんが何事もなかったように冷静に読み上げました。

対面式の様子を高いところからパチリ。

無事挑戦状、応戦状の読み上げが終わりました。通常ならこの後両校の寮歌・校歌を歌い、団旗によるエールの交換で対面式が終了します。しかし今年は新趣向として、小樽のB級グルメあんかけ焼きそばの早食い競争と綱引き競技が新たに加わりました。あんかけ焼きそばは、市内5店舗から提供され、両校5名づつの対決となります。綱引きは両校10名づつで行われます。

応援団員が前から後ろから「早く食え!」と励まします。北大は鯉のぼりを振り回しています。

まずは一組目、向こう側の北大が勝ちました。二組目は商大の勝利。

三組目は商大が勝ち。結局早食い競争は、3対2で商大の勝利。

次いで綱引き、北大チームの先頭は果敢に赤ふんで参加。会場から大きな笑い声と励ましの声。しかし二度とも商大の勝利。

最後は北大、商大の順で寮歌・校歌の合唱と団旗によるエールの交換です。

大きな団旗を振り回すには、相当の腕力が必要。

最後に商大側から北大にエール。これにて対面式のすべてが終わりました。会場から両校に大きな拍手が沸き起こりました。

なお、商大応援団及び第97代女性応援団長による対面式等については、当ブログにも載せておりますので参照してみてください。クリックすると当該ページにジャンプします。

2011.7.8日付記事「今週の一枚~商大97代目初の女性応援団長対面式に臨む」

2011.7.14日記事「大学祭を撮る~道薬科大学と商大&商大応援団対面式」の(3)項