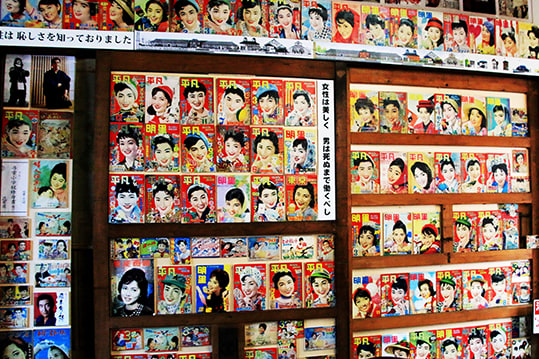

<映画「愛を積むひと」の撮影現場となった建物>

10月7日(水曜)の紅葉撮影ツアーの最終回は、富良野・美瑛の撮影レポートです。7月7日~9日に、道東撮影ツアーの最終日に富良野・美瑛に立ち寄りましたが、主に富田ファームのラベンダーと美瑛町の青い池が、撮影のメインでした。この時、映画「愛を積むひと」のロケ現場が美瑛町に保存されていることを、新聞報道で知っておりました。時間的に立ち寄るひまがなくて、まっすぐ小樽に戻ってしまいました。

今回の日帰りツアーは、富良野・美瑛については撮影スポットを事前に決めておりません。行き当たりばったりで、ロケ現場だけは寄るつもりでした。ということで、夕張シューパロ湖をあとにして、三笠桂沢湖から、国道452号線で芦別方面に向かいます。途中「三段の滝」を過ぎて、道道135号線(美唄ビバイ・富良野線)で富良野市内に入ります。

夕張紅葉山から富良野までの約80㎞の間には、コンビニも道の駅もありません。ここ三段の滝に唯一トイレが設置されています。滝自体は過去に何度も撮影しているうえ、撮影エリアが狭く何度撮っても同じ画像になってしまいます。なお上記の画像の50mほど下流に滝がありますが、画像のアップは省略いたしました。

富良野市内に入りましたが、前回富良野マルシェ等に寄って撮影してますので、今回は素通りです。富良野鳥沼公園手前から、麓郷方面に向かいます。ご存知のように麓郷は「北の国から」の撮影ロケ地で、五郎の「石の家」や、スキー場のゴンドラをそのまま家に組み込んだ「拾ってきた家」などがあります。今回も麓郷にはゆかず、手前の布礼別で左折して上富良野町に出ました。

先ずは、富良野郊外の鳥沼手前から麓郷方面に向かうと、八幡丘にはいくつもの撮影スポットがあります。平成6-7年にかけて放映されたNHKのテレビドラマ「 春よ来い」で使われた1本の木です。

この道路沿いにはほかにもスポットがあります。以前取り上げた「フェニックス牧場」は北の国からで岩城光一ふんする草太の牧場でした。その後牧場は倒産して(ドラマのことではなく)放置されたままとなって、今回目にしたときには、半倒壊状態でした。またこの先には三好牧場がありました。プロの写真家が絵ハガキにするほど素敵な牧場でしたが、この牧場は造られたシーンで、一時無許可の撮影を禁じるとの看板が建てられたほどですが、今回牧場にあった丘陵は掘り返されて工事中でした。参考までに以前の画像をアップしておきます。

<参考>

テレビドラマ「北の国から」に使われたフェニックス牧場(H15年頃撮影)

三好牧場(H15年頃撮影)、10月7日通ったときには工事中で、赤い屋根の小屋も、木もありませんでした。

さて車を進めて、麓郷に入る手前の布礼別交差点付近でいくつかの気になる光景に出合いました。

丁度玉ねぎの収穫の最中のようでした。掘り起こされた玉ねぎが畑に点々と置かれれています。

こちらはゲージに入れられ出荷直前のようです。

さらに進むとひまわり畑がありました。肥料用のひまわりで1週間もすると、畑に鋤き込まれてしまいます。

広大な土地になひまわりが咲いてます。この時2台のレンタカーで中国人らしき観光客がやって来て、とかどかと畑の中に入り込んでいきます。大きな声で畑に入ってはダメですよと注意すると、リーダーらしき中国人が注意を与えていました。

観光客は、何も知らずに畑の中に入り込みますが、靴に付着した細菌類の混入を農家の方は、非常に嫌います。いつぞや新聞紙上にも出ていましたが、美瑛の「嵐の木」の所有者が、立ち入り禁止の看板にもかかわらず畑に入り込む観光客に業を煮やし、塀で囲ったというニュースをご存知の方もおられるかと思います。

しばらく上富良野町方面に進むと、初雪をかぶった十勝岳連峰が美しく見えてきました。

森の中を見ると、民家の煙突から煙がなびいています。周囲の紅葉とマッチし、里の秋を感じました。

上富良野町の郊外のパノラマロードを通って国道237号線に出て、美瑛方面に向かう途中に神野ファームがあります。観光シーズンを過ぎていることもあって、花も観光客もまばらです。

赤いサルビアも近くに寄ってみると、かなり傷んできています。

この神野ファームから国道を挟んで反対側には、嵐の5本の木が見えます。

さてここで一旦美瑛町の観光協会に立ち寄ることにします。観光協会で、愛を積むひとの舞台となったセット跡がどこにあるか聞きました。マップに経路を書き込んでもらって…途中まではマイルドセブンの丘方向です。角に看板があって…と教えてもらいましたが、看板を見落としたのか、何度か行きつ戻りつしてやっと、小さな看板を見つけました。

写友が倒れかかった看板を見つけました。

<2015年6月20日全国ロードショー「愛を積むひと」について>

原作は米国のエドワード・ムーニーJr.著の「石を積むひと」。日本で一番美しい村、美瑛町を舞台に移し、夫婦とそこに集う人々の愛と交流の物語。

第二の人生を大自然に囲まれた美しい土地で過ごそうと、美瑛に移り住んだ夫婦、篤史・佐藤浩市と妻良子・樋口可南子。良子は篤史に家を囲む石塀づくりを頼んだが、かねての心臓病で亡くなってしまう。悲しみの篤史のもとに、ある日良子から手紙が届く。次々と見つかる手紙に導かれて、篤史は周囲の人々に関わり、疎遠となっていた娘と再会する…やがて見えてくる希望…

観光協会のチラシから

道路わきの駐車場から砂利道を10分ほど歩くと、1軒の建物に出会う。これが撮影に使われた建物と石塀。

建物は施錠されカーテンが曳かれ、中の状況はほとんどわからない。

私たち以外にも数組の観光客が訪ねてきましたが、外観だけしか見ることが出来ない。かなりがっかりした様子でした。10分近い砂利道の途中には大型バスが駐車できるほどのスペースが、2か所ありました。なぜ入り口で駐車させ、奥の駐車場を使わせないのか疑問です。足の悪い人や車椅子の方はとても来ることが出来ません。

もう一つ、いかに観光シーズンが過ぎたからと言って、カーテンまで閉め切っては、興味半減です。ロケ現場を観光目的にいかすのであれば、観光客目線で管理・運営してほしいものです。砂利道といい、締め切ったカーテンといい不満の残るものでした。

さて最後の撮影スポットは、四季彩の丘です。花の最盛期はとっくに済んでいるはずですが、ここ四季彩の丘は手入れが行き届き真夏と一見変わらないほど鮮やかに咲き誇っています。ただ近寄って一本一本の花を見ると、真夏程のいきいきかんないようです。離れてみる限りは…、それにしても中国、韓国の観光客が相変わらず多いのには驚きです。

十勝連峰の初雪が、さらに花を添えています。

赤いサルビア身近寄ってみると幾分いたんでいますが…

大型トラクターでコースを回りますが、大きな後方の車輪の外側には1個50kgのオレンジ色の重りが2個、両輪で200㎏の負荷をかけています。さらにトラクターの先端には1個45kgの重りが8個、360㎏に負荷を、トータルで560㎏の重さを加えて、2-3台の客車をけん引します。これだけ負荷をかけないと前輪が浮き上がって、トラクターが丘を登れないそうです。

さて本日の撮影は当初の予定通り順調に進みすべて終了しました。あとは富良野、桂沢湖を通り、岩見沢に出て高速道路で小樽まで帰ります。三笠郊外から岩見沢に出る農道の途中で夕日が沈む瞬間、下記のような画像も撮れました。