<水天宮に向かう30度ほどの坂道を上がるのは容易ではない。途中何度も休みながら…>

4月も下旬に入ると、暖かい日が続き、セピアカラーから徐々に新緑の季節に変わりつつあります。道端の花壇にはクロッカスが咲き誇り、チューリップのつぼみが日に日に大きくなってきています。JR南小樽駅のエゾ山桜も、数日中には開花するのではないかと思われます。散策に出歩くには、ちょうど良い季節になりました。今回は水天宮界隈を散策してきました。

我が家からは、メルヘン広場を通って、堺町郵便局の横小路から相生町に出て、急な坂道を上がるのが最短距離になります。ただかなり急な坂道なので、途中何度か休みながら登ってゆきます。冬期間は、この坂道は途中までしか除雪されておらず、あとはケモノ道のような、前の人の足跡をたどって登ります。

登り切って、振り返ってみると…、冬期間道がなく、不便なことからでしょうか、両側には廃屋・空家が目立つようになりました。この坂道だけで4-5軒の廃屋・空家があります。

坂の頂上付近のこの家は、樹木が覆いかぶさり、枯れ枝が近づくのを阻止しているようにも見えます。

わずかに残雪がありますが、2-3日で消えてしまいます。

広場の片隅にある、石川啄木の歌碑。「悲しきは 小樽の町よ 歌うこと なき人々の 声の荒さよ」

<石川啄木と小樽について>

啄木は、明治40年9月家族で来樽。姉の夫である小樽駅長の官舎に寄宿し、小樽日報社の記者として記事を書きます。当時同じ新聞社に童謡詩人の野口雨情がおりました。しかし主筆との折り合いが悪く、12月に退社。翌明治41年1月家族を残して釧路に立つ。旧釧路日報社の記者となるが、ここも主筆との確執から3月に退社して東京に戻る。

明治40年1月4日、家族を残して小樽駅で読んだのが次の歌です。「子を背負いて 雪の吹きいる停車場に われ見送りし妻の眉かな」この歌碑は小樽駅そばの三角市場付近にあります。

もう一つの文学碑。セルフポートレートも兼ねました。この碑は、小樽出身の外科医・詩人の川邨文一郎のものです。

広場から外人坂を見ると、上がってきた先程の坂よりももっと急です。斜度40度ほどあるかもしれませんね。冬期間はとても怖くてここを降りることはできません。左隅は、カメラを縦位置で構えた自分の影。

かつてこの坂の麓にドイツ人が住んでいたことから「外人坂」の名がついたとか…。今はアパートの名前に、名称が残っているだけです。

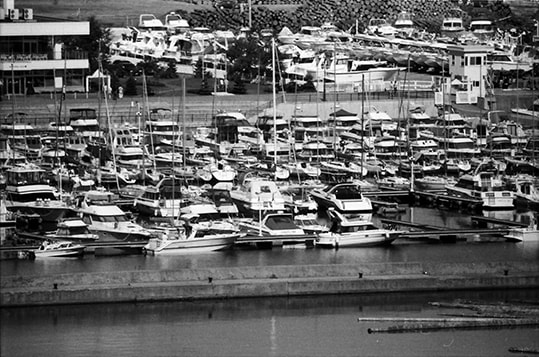

水天宮は標高53m、小樽眺望地点の一つにあげられています。

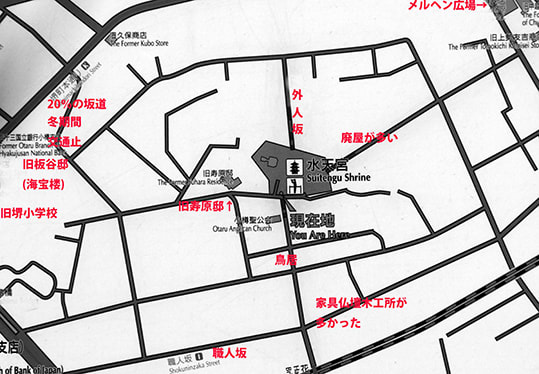

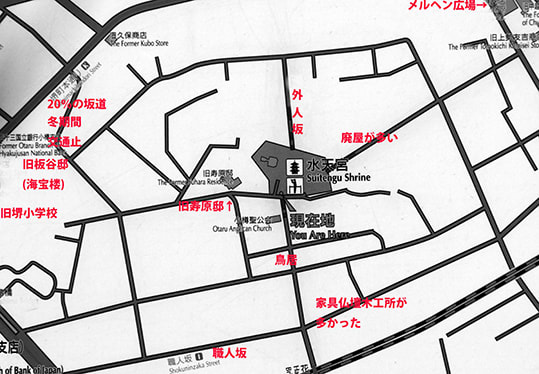

水天宮周辺の案内標識を転載しました。赤文字は標識に追加したものです。

水天宮に至るには主に4つのルートがあります。①私がたどったメルヘン広場から郵便局の横小路を通って上がってきた坂道。この坂道には名前がありません。②外人坂を通る坂道。③花園橋を渡って、鳥居をくぐり階段を上がる道。④一方通行の職人坂の途中から曲がって旧堺小学校、旧寿原邸の前を通る道。この道が唯一車で上がれる道です。

一旦花園町方面に出てみましょう。石段を下りて、鳥居をくぐって左折すると、旅行者用の宿泊施設(Backpacker's Hotel)「杜の木」があります。

入り口の標識がユニークです。ここは有名だとみえて、JR南小樽付近で外国人旅行者によく所在を聞かれます。

杜の木のもう一本手前の細い道を上がると…宅配便のCMに出てきた尾道の町を思わせるような小路です。

その坂道から鳥居のほうに出る途中に、屋敷のような、かつては豪邸だったような廃屋があります。一本の木のために、壁の途中から木を外側に出しています。

鳥居付近から花園町方面を見ると、昔懐かしい三つ馬ゴムのアーケードがあります。

ここの交差点には老舗の喫茶・洋食店「ミレット」があります。以前は10件ほど国道寄りにありました。私が50年前の学生時代からありましたから…店主も代わっていないですね。

花園銀座街の端っこ、ミレットの向かいで見つけたとリスの看板。昭和30年代後半にTVのCMで人気になった「アンクルトム」ですね。トリスバーの止まり木で、飲むたびに顔が赤くなっていく宣伝でした。もう一つアンクルトムは、ASAHI PENTAXの宣伝にも出ていました。フランス語風に、「アサヒポンタックス」と発音していたのが記憶に残っています。

さて、再び水天宮に戻ります。境内には上がらず、車の通行が可能な左手に向かいます。社務所の横にあるのが旧寿原邸です。偶然にもクラシックな外車が駐車しています。

旧寿原邸は歴史的な建造物ですが、かなり痛みが激しく、維持費がかかるとして小樽市が保有していません。維持管理は民間に任されてはいますが…

旧堺小学校です。数年前に統合されて今は、市の関係機関が入っているようです。

小樽の財閥の子弟や有名人が数多く卒業した小学校ですが、周辺人口の減少から統廃合されてしまいました。

さらに進むと大きなマンション数棟の前に古い建物があります。旧板谷邸です。一時、正面見える海宝楼で、風呂&高級レストランを営業していましたが、積雪被害を機に廃業。広い敷地を利用して高層マンションが数棟建てられました。

歴史的な建造物から高層マンションへ、時代の流れですね。

旧寿原邸の後ろ側にも廃屋・空家がいくつかあります。冬期間交通の便が悪く、しかも山坂が多いとなれば…、この瀟洒な建物も新しいようですが住んでいる気配が感じられません。眺めは抜群でしょうね。なお、右手の大きな建物も空き家でした。

さて板谷邸に前の坂を、堺町通りの方へ降りてゆくと、勾配20%の標識があります。冬期間は車両交通止めとなります。

その道を降りてゆくと、堺町通りに出ますが、以前は、出たところに多喜二亭と言う寿司屋がありました。ここは旅館も兼ねていて、女性専用の「風旅篭」と言い、旅行雑誌にも取り上げられ、TVでも放映されたことがあります。ところが数年前に閉鎖され、今は寿司等の飲食店になっています。

まだまだご紹介したい画像がありますが、別の機会に取り上げたいと思います。次回は街中ウォッチング・南小樽市場界隈」を取り上げり予定です。

4月も下旬に入ると、暖かい日が続き、セピアカラーから徐々に新緑の季節に変わりつつあります。道端の花壇にはクロッカスが咲き誇り、チューリップのつぼみが日に日に大きくなってきています。JR南小樽駅のエゾ山桜も、数日中には開花するのではないかと思われます。散策に出歩くには、ちょうど良い季節になりました。今回は水天宮界隈を散策してきました。

我が家からは、メルヘン広場を通って、堺町郵便局の横小路から相生町に出て、急な坂道を上がるのが最短距離になります。ただかなり急な坂道なので、途中何度か休みながら登ってゆきます。冬期間は、この坂道は途中までしか除雪されておらず、あとはケモノ道のような、前の人の足跡をたどって登ります。

登り切って、振り返ってみると…、冬期間道がなく、不便なことからでしょうか、両側には廃屋・空家が目立つようになりました。この坂道だけで4-5軒の廃屋・空家があります。

坂の頂上付近のこの家は、樹木が覆いかぶさり、枯れ枝が近づくのを阻止しているようにも見えます。

わずかに残雪がありますが、2-3日で消えてしまいます。

広場の片隅にある、石川啄木の歌碑。「悲しきは 小樽の町よ 歌うこと なき人々の 声の荒さよ」

<石川啄木と小樽について>

啄木は、明治40年9月家族で来樽。姉の夫である小樽駅長の官舎に寄宿し、小樽日報社の記者として記事を書きます。当時同じ新聞社に童謡詩人の野口雨情がおりました。しかし主筆との折り合いが悪く、12月に退社。翌明治41年1月家族を残して釧路に立つ。旧釧路日報社の記者となるが、ここも主筆との確執から3月に退社して東京に戻る。

明治40年1月4日、家族を残して小樽駅で読んだのが次の歌です。「子を背負いて 雪の吹きいる停車場に われ見送りし妻の眉かな」この歌碑は小樽駅そばの三角市場付近にあります。

もう一つの文学碑。セルフポートレートも兼ねました。この碑は、小樽出身の外科医・詩人の川邨文一郎のものです。

広場から外人坂を見ると、上がってきた先程の坂よりももっと急です。斜度40度ほどあるかもしれませんね。冬期間はとても怖くてここを降りることはできません。左隅は、カメラを縦位置で構えた自分の影。

かつてこの坂の麓にドイツ人が住んでいたことから「外人坂」の名がついたとか…。今はアパートの名前に、名称が残っているだけです。

水天宮は標高53m、小樽眺望地点の一つにあげられています。

水天宮周辺の案内標識を転載しました。赤文字は標識に追加したものです。

水天宮に至るには主に4つのルートがあります。①私がたどったメルヘン広場から郵便局の横小路を通って上がってきた坂道。この坂道には名前がありません。②外人坂を通る坂道。③花園橋を渡って、鳥居をくぐり階段を上がる道。④一方通行の職人坂の途中から曲がって旧堺小学校、旧寿原邸の前を通る道。この道が唯一車で上がれる道です。

一旦花園町方面に出てみましょう。石段を下りて、鳥居をくぐって左折すると、旅行者用の宿泊施設(Backpacker's Hotel)「杜の木」があります。

入り口の標識がユニークです。ここは有名だとみえて、JR南小樽付近で外国人旅行者によく所在を聞かれます。

杜の木のもう一本手前の細い道を上がると…宅配便のCMに出てきた尾道の町を思わせるような小路です。

その坂道から鳥居のほうに出る途中に、屋敷のような、かつては豪邸だったような廃屋があります。一本の木のために、壁の途中から木を外側に出しています。

鳥居付近から花園町方面を見ると、昔懐かしい三つ馬ゴムのアーケードがあります。

ここの交差点には老舗の喫茶・洋食店「ミレット」があります。以前は10件ほど国道寄りにありました。私が50年前の学生時代からありましたから…店主も代わっていないですね。

花園銀座街の端っこ、ミレットの向かいで見つけたとリスの看板。昭和30年代後半にTVのCMで人気になった「アンクルトム」ですね。トリスバーの止まり木で、飲むたびに顔が赤くなっていく宣伝でした。もう一つアンクルトムは、ASAHI PENTAXの宣伝にも出ていました。フランス語風に、「アサヒポンタックス」と発音していたのが記憶に残っています。

さて、再び水天宮に戻ります。境内には上がらず、車の通行が可能な左手に向かいます。社務所の横にあるのが旧寿原邸です。偶然にもクラシックな外車が駐車しています。

旧寿原邸は歴史的な建造物ですが、かなり痛みが激しく、維持費がかかるとして小樽市が保有していません。維持管理は民間に任されてはいますが…

旧堺小学校です。数年前に統合されて今は、市の関係機関が入っているようです。

小樽の財閥の子弟や有名人が数多く卒業した小学校ですが、周辺人口の減少から統廃合されてしまいました。

さらに進むと大きなマンション数棟の前に古い建物があります。旧板谷邸です。一時、正面見える海宝楼で、風呂&高級レストランを営業していましたが、積雪被害を機に廃業。広い敷地を利用して高層マンションが数棟建てられました。

歴史的な建造物から高層マンションへ、時代の流れですね。

旧寿原邸の後ろ側にも廃屋・空家がいくつかあります。冬期間交通の便が悪く、しかも山坂が多いとなれば…、この瀟洒な建物も新しいようですが住んでいる気配が感じられません。眺めは抜群でしょうね。なお、右手の大きな建物も空き家でした。

さて板谷邸に前の坂を、堺町通りの方へ降りてゆくと、勾配20%の標識があります。冬期間は車両交通止めとなります。

その道を降りてゆくと、堺町通りに出ますが、以前は、出たところに多喜二亭と言う寿司屋がありました。ここは旅館も兼ねていて、女性専用の「風旅篭」と言い、旅行雑誌にも取り上げられ、TVでも放映されたことがあります。ところが数年前に閉鎖され、今は寿司等の飲食店になっています。

まだまだご紹介したい画像がありますが、別の機会に取り上げたいと思います。次回は街中ウォッチング・南小樽市場界隈」を取り上げり予定です。