中学時代に大好きだったグラムロック“BIG3”の74年頃の隠れた名曲を。

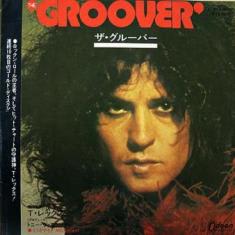

★「ザ・グルーバー/Tレックス」

YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=iiOnPw73vkc&feature=fvwrel

出ました我らがマーク・ボラン率いるTレックス。「20世紀少年」でおなじみ「20センチュリーボーイ」の次のシングルがこれ。ここいらからだんだん勢いがなくなってきたんだよね。でもこれは良い曲でした。大好き。2番の途中から同じフレーズの繰り返しになるのがイマイチなんだけど、イントロの「T・R・E・X」なんて自分たちの名前言っちゃうあたり、かなりナルってます。シングル盤のジャケが3つ折りで、解説にはそれまでのヒット曲の日本でのチャート(文化放送の「オールジャパンPOP20」=DJみのもんた)最高位時の1~20位がすべて掲載されいて、情報が少ない時代に長い間宝物状態でした。まずはこのチャートに出ている曲をすべて聞こうと頑張っていたのを思い出します。肝心のTレックスは、この後半年ぐらいブランクがあってシングル「トラック・オン」をリリース。急速に人気が下降線をたどったのでした。マークもミッキーも前メンバーのスティーヴも「今は亡き」と言う訳で、再結成はあり得ません。

★「スクィーズ・ミー・プリーズ・ミー/スレイド」

YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=w64KIEsy8xU&feature=related

スレイドの代表曲「カモン!」の次に出されたのがこの曲。曲調とかほとんど前曲の路線なのに売れなかった。悪くないんですよ全然。このバンドの良さは、シングル曲はどれもメロディラインがかなりしっかりしていて、かつサビが合唱出来ちゃうっていうあたり。この曲が出たあと実現した唯一の日本公演も、終始大合唱だったと記憶しています。懐かし~。ボーカルのノディ・ホルダーは、丸いミラーを一杯貼りつけたシルクハットで登場(このハット、後にかまやつひろし氏がマネてました)、まぶしかった。おかっぱ頭でフライングVを弾くディヴ・ヒルは、その愛くるしい動きを見れただけで感動でした。この来日時あたりが彼らのピークだったような。この後日本ではほとんど売れませんでしたから。最近はスレイドⅡなるバンド名で活躍しているそうですが、オリジナルメンバーは曲作りにかかわっていなかった2人とか。なんとかオリジナル4人で元気なうちに再結成して欲しいです。もう一回見たいな、あの楽しいライブ。

★「ヘル・レイザー/スイート」

YOUTUBE → http://www.youtube.com/watch?v=U1j-neXQQeE&feature=related

お次はスウィート。なぜかこの当時の日本語表記はスイートです。大ヒットナンバー「ブロック・バスター」の次のシングル故、どうもこの曲も前曲の陰に隠れがちで現在ではあまり語られることがないようです。グラムというよりもかなりハードロック寄りな肌触りが好きでした。この曲もそうですが、基本的にチン&チャップマンの楽曲を歌わされたアイドル路線だったのですが、この後オリジナル路線に転換して自立し「フォックス・オン・ザ・ラン」とか「アクション」等のヒットを飛ばします。その意味では、グラムブーム後も活躍した数少ないバンドと言えます。確かグラム後に日本にも来ていたと思います。見なかったですけど、ステージはどうだったのでしょう。その後、離合集散を繰り返しながら今もやっているメンバーがいるようですが、ボーカルとドラムが亡くなってしまったようで、オリジナルメンバーでのライブは聞けません。グラムロック・ファンとしては見ておけばよかったかなと、少々後悔です。

ちなみにデビッド・ボウイは、個人的にはグラムに分類しておりませんので今回登場しません。悪しからず。