なんだって、これほどまでに円安が続いていたのか。

最近、少し疑問に思って過去の為替レートを調べていたら、ある仮説に辿り付いた。

今から20年以上前のことだが、日本の為替レートに大きな影響を与える日銀の白川総裁時代のことである。デフレ脱却を掲げていた白川総裁だが、本音は低金利政策の断固維持であった。名ばかりのメガバンクは「貯蓄から投資へ」の掛け声とは裏腹に、手数料収入に安住し、国内経済を活性化できる力量はなかった。

通産省が余計な口出しをした半導体業界は衰退するばかりであり、なにをしたら日本経済をけん引したら良いかが分からなくなっていた。だからこそ企業を楽させる低金利政策は守らねばならなかった。

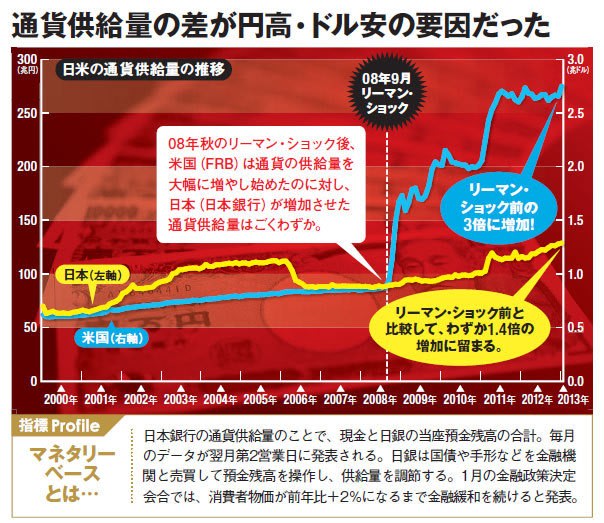

鎖国政策をとっているならまだしも日本経済は、世界経済の一角を占めている。アメリカもEUも通貨の大量発行による景気刺激とインフレ政策を導入しているにも拘わらず、日銀はあくまで通貨発行量を押しとどめた。

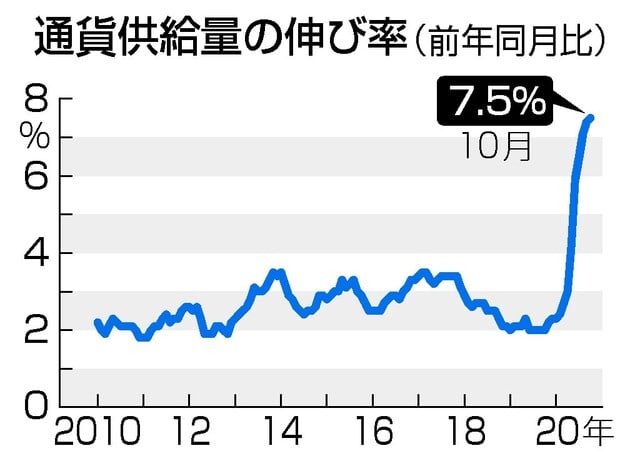

それは安倍・元首相の肝いりで日銀入りした黒田氏も同様であった。が、アメリカ経済が過熱気味となり高金利政策を始めたことで円安が劇的に進みだした時は、黒田総裁の任期切れ間近であった。慌てて通貨発行量を飛躍的に増大させたのだが、金利は相変わらず低金利のままであった。

通貨発行量が急激に増える一方で、低金利政策を続けていれば、当然に海外市場は日本円の評価を下げる。これが今の円安の正体だと思う。デフレ退治を何度も口にした黒田・前日銀総裁がなぜに頑なに通貨発行量を抑えていたのか。

いや、正確には二倍程度には増やしていた。だが、それ以上にアメリカ、EUは通貨発行量を爆発的に増やしていた。だからこそ相対的に日本円の通貨発行量はデフレ脱却に効果を出せなかった。だが、相対的に円高は保持された。

しかし、黒田日銀総裁は任期切れ間近になって通貨発行量を飛躍的に増大させた。しかも低金利のままで。つまるところ遅きに失した。ある意味、現在の円安状況は日銀が導き出した必然であるかに思える。

もっとも日銀が意図的にそう仕向けたのならともかく、実際は国内状況しか観ていなかったのではないかとの疑いを拭いきれない。私はマクロ経済にさほど詳しくないが、どうも日銀及び財務省は日本国内ばかりみていて、世界経済のなかの日本といった視点が不足しているように思える。

日銀や財務省のエリート官僚たちは、私などとは比較にならぬほど経済学を深く学んでいる。現在の世界経済を動かす国際通貨がドル、ユーロ、円である以上、常に相対的に評価しなければ日本一国で為替価格は動かせない。それを承知の上で円安を黙認していたのは何故か。

私にはインフレーションへの恐怖が根底にあると想像している。円安よりも国内経済がインフレーションにより混乱することを恐れたのではないか。デフレ脱却を口にする一方、インフレも怖い。この中途半端な思いが、国際情勢の変化を無視した低金利政策と通貨発行量の抑制に繋がったように思えるのです。

まぁ、日銀だけが悪いとは思っていませんけどね。