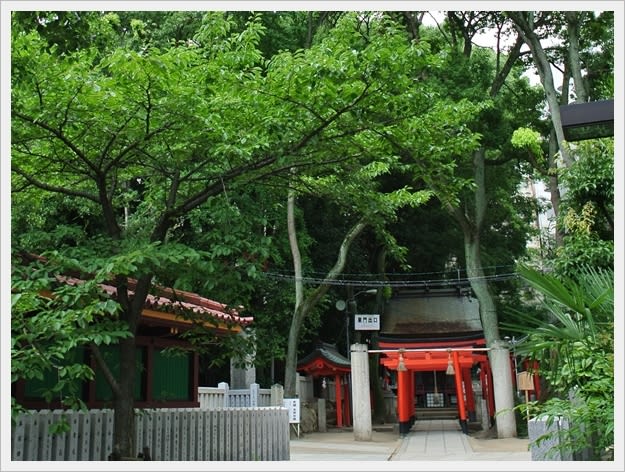

三宮駅から生田ロードを北に向かった生田神社境内には、

『枕草子』に「森は大荒木の森…信太の森、生田の森。」と記され、

また歌枕としても名高い生田の森があります。

この森は昔、付近を旧生田川が流れ、現、JR三宮駅付近まで及ぶ

広大な森林でしたが、周辺地の開発、都市化により大部分が失われ、

生田神社の社殿背後に茂る楠などの老木が、

わずかに往時の面影を今に伝えています。

この地は山陽道の交通の要衝とともに、生田川をひかえた

軍事的な要衝地であったため、源平合戦の戦場となり、

室町戦国時代には、楠・新田軍と足利軍の湊川合戦、

織田軍と荒木村重軍の花隈城の戦いの舞台となりました。

一ノ谷合戦において平家軍は、平知盛(清盛4男)を大手の大将軍に、

重衡(清盛5男)を副将軍に据え、生田の森に砦を築き、

その東側を流れる生田川を城郭の堀とみなし、この川に沿って

垣や逆茂木(さかもぎ)などの防衛施設を設け敵を防ぎました。

堀には橋を一つ架けて大手の木戸口(城門)とし、

生田川を挟んで源平両軍は対峙しました。

ここで大奮闘したのが河原兄弟と梶原景時父子です。

生田川は大雨が降るたびに氾濫し、下流の外国人居留地に

被害を与えたため、明治4年に埋め立てられ、

神社から東に約1,3㌔の現在の位置に付け替えられました。

埋め立てられた川筋は、加納町からフラワーロードを通り、

神戸税関に至る三宮の主要道路です。上の地図でご覧ください。

神戸の繁華街三宮から生田前筋のアーチを北に抜けると生田神社があります。

生田神社の社殿背後にある生田の森は 、昔は広大な森林で、

一ノ谷合戦では平氏の大手軍がおかれ激戦地となりました。

生田の森開門時間 毎1日・15日・土・日・祝祭日 午前10時~午後4時

樹齢千年の楠の老木が生い茂っています。

寿永3年(1184)2月、東の生田の森(大手)、西の一ノ谷(搦手)に

それぞれ城郭を構えて防備を固めていた平氏軍を源範頼・義経率いる

源氏軍が襲って敗走させました。(一ノ谷合戦)

大手口を攻めたのは、源範頼を大将軍とする5万余騎でした。

生田神社の境内には、源氏の若武者梶原景季にちなむ

「えびらの梅」が植えられ、「梶原の井」もあります。

生田神社に近い三宮神社の境内には、生田の森で先陣を目ざし

討たれた河原太郎・次郎の兄弟を祀る河原霊社があります。

(平家物語・巻九・二度の駆けの事)

生田の森にいた大手軍(範頼軍)の先陣は、河原太郎・次郎の兄弟でしたが、

平家軍に討取られ、兄弟の討死を知った侍大将梶原平三景時は

「彼らが討たれたのは、私市党(河原兄弟が所属する集団)の手落ちであるぞ。

私市(きさいち)党の面々が河原兄弟に続いて攻め入らないからだ。

惜しい者たちを失った。ちょうどよい潮時だ。攻めろ」と下知し、

息子3人伴い500余騎で、平家の大軍の中へどっと押し寄せました。

次男景高が先駆けをしようと勇み、しゃにむに駆けて行くので、景時は使者を送り

「後陣が続かぬうちに先駆けした者には恩賞はないと思え。という

大将軍(範頼)の仰せであるぞ。」と諌めますが景高は、

♪もののふのとり伝えたる梓弓 ひいては人のかへるものかは

(梓弓は一たび引いたら戻らぬように、私も今さら引き返すことなど

できません。)と伝えて再び敵中に突進し、大将軍の命令さえ聞こうとしません。

「景高討たすな。者ども続けや。」と景時、嫡男源太景季、

三男三郎景家らが続いて突進しましたが、大勢の敵に追詰められて、

500余騎あった手勢は50騎ほどに減らされ、散々に討たれ退いてみると、

どうしたことか嫡男源太の姿が見えません。

郎党どもに問うと「源太殿は深入りしすぎてお討たれになったのでは!

はるか遠くを見渡してもお姿が見えません。」と答えるだけです。

景時は軍(いくさ9の先駆けしようと思うのも息子のため、

息子が討たれては生き長らえる価値はない。と再び平家の大軍の中に

死を覚悟して突し、大音声をあげ、「昔、八幡殿(八幡太郎義家)に仕え、

後三年合戦では、生年十六歳で先を駆け、弓手の目を射られながらも、

手柄をたてその名を後代に留めた鎌倉権五郎景政の末裔、

相模国の住人梶原平三景時であるぞ。一人当千の強者ぞ。

我と思わん者はかかってこい。」と名乗ります。

これを聞いた敵兵は、「景時は東国に聞こえる強者ぞ。それ討ちとれ。」と

大軍に囲まれますが、景時は捨て身で敵兵の中を、駆けまわり、

駆け破りつつ息子の行方を探します。

すると案の定、源太は馬を射られて徒立ちとなり、

兜も打ち落とされて髪をふり乱し、

崖を背に敵5人に取り囲まれ、ここを最後と戦っていました。

これを見るなり景時は急いで馬から降り「景時ここにあり。

いかに源太、決して敵に後を見せるでないぞ。」と力づけ、

共に戦い敵3人を討ち取り、2人に傷を負わせて

「弓矢とる身で大切なのは、駆け入る時と退く時の潮時であるぞ。」と

言いながら、源太を連れ出し撤退します。

「梶原の二度の駆け」と呼ばれる奮戦は、この時のことです。

判官びいきの方には、評判が悪い景時も、

この戦いでは息子を気にかける父親の姿が描かれています。

箙の梅 (生田神社)

河原兄弟塚・河原霊社(三宮神社)

『アクセス』

「生田の森」神戸市中央区下山手通1 JR三ノ宮駅、私鉄各線三宮駅下車北へ徒歩10分

『参考資料』

「兵庫県の地名」平凡社 橘川真一「兵庫の街道いまむかし」神戸新聞総合出版センター

「兵庫県の歴史散歩」(上)山川出版社 「平家物語」(下)角川ソフィア文庫

新潮日本古典集成「平家物語」(下)新潮社

お宮の背後の森はいつでも通れると思うのに、ここは1・15日と土日、祝日と制限されているのは保護の為でしょうか?

戻らぬ息子を思ってまたもやはるかに多い敵の中に分け入り、捨て身の戦いの中で発見した息子を励ましつつ、無事に自陣まで連れ帰る…並みの武勇の人ではできる事ではありませんね。

眺めながら歩くと社はすぐそこ。

本殿背後の森は、公園程度の広さですが、史跡に指定された貴重なもので、

森には樹齢千年といわれる楠もあり保護が必要と思われます。

一ノ谷合戦の源氏軍を「吾妻鏡」や「源平盛衰記」には、五万六千騎、五万騎と記していますが、

実際はせいぜい三千騎程度だったといわれています。

一方の平家軍は十万余騎としていますが、実際には二万騎(六、七千騎とも)だったようです。

この半数が一ノ谷に陣取ったとしても、範頼軍の数倍の軍勢が

大手生田の森には配置されていたことになります。

戦闘の火ぶたをきった河原兄弟の戦死を聞いて、敵陣へ駆け入った梶原景時ですが、

大勢の敵に囲まれやっとのことで城外へ逃れます。

しかし行方不明の息子を探すため、決死の覚悟で敵陣に再突入。

息子を思う父親の情愛がそうさせたのでしょう。

ようやく全文読み切り、思い切ってコメントさせていただきました.

なにより心打たれましたのは、深い学識に裏打ちされておられますのに、読者に理解しやすい平易な表現と、根底に流れる人間模様への優しさが滲む本当に素敵なブログと感動いたしております

三宮神社は数年前に仕事で訪れた場所ですが、そのときは何もしらなかったため見過ごしてしまいましたことを残念に思いながらスライドで懐かしく拝見させていただきました

これからも楽しみな日課として御ブログを愛読させてくださいますようお願い申しあげます

数年前、kunikoさまは、三宮神社をお訪ねになったそうですね。

私も京都の近くに長い間住んでいますが、ブログの記事を書くために、

改めて京都の町を歩いて見ると、今まで見過ごしてきた事の多いことに驚いています。

そんなものなのかも知れませんね。

それから、もう8年位前になるのでしょうか。所属していますPC同好会の忘年会の席で、

全員ブログを開設しようということになりましたが、

日記など書いたことありませんし、本当に途方にくれてしまいました。

考えたあげく史跡案内だったらできそうな気がして、

会員の方に指導していただきながらやっと開いたブログです。

こんな事情ですから、大慌てで参考資料を読みながらの拙い平家物語の史跡案内ですが、

どうぞこれからもよろしくお願い申しあげます。