神崎川と左門殿(さもんど)川の分岐点南方に鎮座する田蓑(たみの)神社は、

江戸時代には佃の産土神で住吉明神・住吉神祠などと称されていましたが、

明治時代に現在の社名に変更されました。

この社と佃のある中洲は、かつて難波八十(やそ)島を構成していた

島のひとつで、田蓑島とよばれ、平安時代、天皇の即位儀礼の

一環として行われていた八十島祭の祭場と推定されています。

『神社と祭祀』の著者田中卓氏は、「住吉大神は海の神であり、

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の禊祓(みそぎはらえ)際に

生まれた神である。伊弉諾尊は伊弉冊尊(いざなみのみこと)と共に

国生みの神であることは明白である。

八十島祭は、その起源において国生みの故事を踏まえ

伊弉諾尊の禊祓に始まり、住吉大神と結びついた。この神事にあずかる

大依羅(おおよさみ)の神・海(わだつみ)の神などは、住吉大神に

属する神々であり、祭儀においては主に住吉社神主が執り行い、

その祭場である熊河尻は住吉神領の難波津の田蓑嶋である。

また大八洲(日本国)の神霊は、もともと宮中において

生島巫(いくしまのみかんなぎ)の奉斎する神であるから、

宮中で執り行えばいいので、それをわざわざ難波津へ出向いて

行うというのは、伊弉諾尊の禊祓いの故事により、住吉大神が

鎮座する地を選んだのだと思われる。」と述べておられます。

『古事記』や『日本書紀』には、「伊弉諾尊が妻の伊弉冊尊の

亡くなったあとを追って黄泉(よみ)の国へ行き死の穢れを受けたので、

穢れを清めようと現世に戻り、筑紫の日向(現、宮崎県)の

小戸(おど)の橘の檍原(あはきはら)で禊をした。

するとこの時身に着けていた杖や帯などから十二神が生まれた。

さらに海の中に入って洗い落とすと、海神の

綿津見(わたつみ)三神、住吉三神など十一の神々が生まれた。

次に左目を洗い清めた時に生まれたのが太陽の神である

天照大御神(あまてらすおおみかみ)、右目を洗うと夜を支配する

月読命(つきよみのみこと)、鼻を洗うと荒ぶる神の建速須佐之男命

(たけはやすさのおのみこと)が現われた。」と記されています。

清盛の財力奉仕で行われた二条天皇の八十島祭

八十島祭(熊河尻)

最寄り駅 阪神電車千船駅

田蓑神社では、古くより神輿が練り歩き、この付近にあった御旅所で

神輿洗の神事が行われていました。しかし慶応元年(1865)の水害で

神具一式を流失してしまい、翌年より中止となりました。

それを偲んで「田蓑神社御旅所跡碑」が阪神電鉄千船駅に

隣接する千船病院前の植込みの中に建立されています。

「此の地(佃三丁目十三番地附近)は、昔清き波に洗われる

難波八十島の一つであり、氏神 田簔神社の渡御の

神事が伝えられる旧跡である。渡御の神事とは、

慶応元年まで永年田簔神社の重要神事として

近辺住民の尊崇を集めてきたもので、

神社本宮から此の地御旅所との間約八百米を、報知太鼓を

先導に神官、巫女、氏子連に護られた神輿が練り

この御旅所で御休息と神輿洗の神事を営み

夕刻に還幸される儀式であった。この神事は

慶応二年の水害により中止となり今日に至った。

今此の地は清き水は変り町のあり様も移って

昔を偲ぶ面影もないが 変らぬ情に篤い人々の平和と健康を願い

新しい町の発展を言祝ぎここに碑を建立するものである。

昭和六十一年四月吉日 建立 奉納 医療法人愛仁会千船病院」

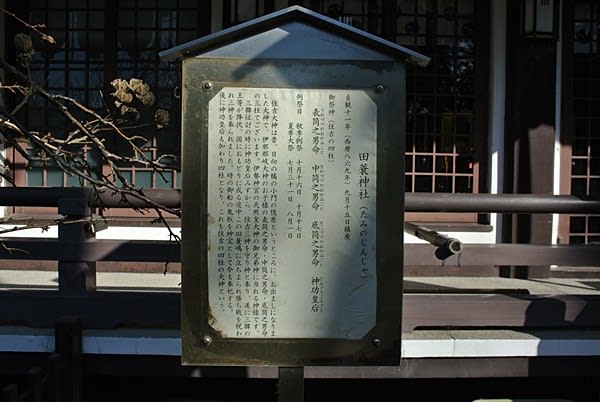

田蓑神社(たみのじんじゃ)は、清和天皇の貞観11年(869)9月、

住吉三神を勧請したと社伝にあります。

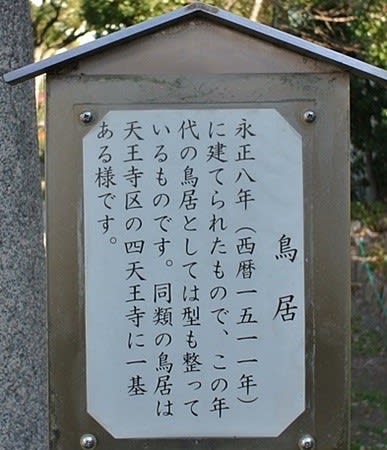

古風を残す正面の鳥居は、桃山時代作とされています。

田蓑神社(たみのじんじゃ)

貞観十一年(西暦869年)九月十五日鎮座

御祭神(住吉の四柱) 表筒之男命(うわづつのおのみこと)

中筒之男命(なかづつのおのみこと)底筒之男命(そこづつのおのみこと)

神功皇后(じんぐうこうごう)

例祭日 秋季例祭 十月十六日 十月十七日

夏季例祭 七月三十一日 八月一日

住吉大神は昔、日向の橘の小門の憶原というところに、

お出ましになりました大神で、伊邪那岐大神のお子様の

表筒之男命・底筒之男命・中筒之男命の三柱でございます。

伊勢神宮の天照皇大神の御兄弟神に当れる神様です。

三韓征討の時に 神功皇后みずから、住吉三神を守り神と奉り、

遂に三韓の王等を降伏、国におもどりに成る途中、

この田蓑嶋に立ち寄られ勝ち戦を祝われ三神を奉られました。

時の御船の鬼板を神宝として今も奉祀する。後に神功皇后も加わり

四柱となり、これを住吉四柱の大神という。(説明板より)

「紀貫之歌碑

土佐日記などで著名な平安時代前期の歌人で、

この歌は『古今和歌集』に収録され、旅の途中

田蓑嶋(現在の佃)に立ちよられ歌を詠まれました。

♪雨により 田蓑の嶋を けふゆけば

なにわかくれぬ ものにぞありける(説明板より)」

(雨にふられ今日田蓑の島に行ったのだが、

蓑というのは名だけで雨を防いではくれなかったよ)

昔、佃周辺の岸辺には、芦が群生していたことから、

謡曲『芦刈』の舞台として、

謡曲芦刈ゆかりの地の碑が建立されています。

謡曲「芦刈」と田蓑神社

昔、難波に仲の良い夫婦がいました。生活苦のため

相談をして夫と妻は別々に働きに出ることにしました。

夫は芦を売り妻は都へ奉公に出てやがて妻は優雅に暮らす

身分になりました。妻は夫が恋しくなり探すうちにはからずも

路上で巡り会いますが、夫はみすぼらしい身を恥じて隠れます。

妻は夫婦の縁は貧富などによって遮られるものではないという

意味の和歌を詠み交わすうちに心も通い合い、目出度く元通り

夫婦仲良く末永く暮らしたいという「大和物語」の話より作られた

謡曲が『芦刈』です。その昔、淀川支流の佃周辺は川岸に沿って

芦が群生していた所で、謡曲『芦刈』の舞台とした面影はないが

田蓑神社はその史跡として今に伝えられています。

謡曲史跡保存会(説明板より)

佃漁民ゆかりの地(説明板より)

天正十四年、徳川家康公が大阪住吉大社、摂津多田神社に参詣の折、

神崎川の渡船を勤めた縁より、後に漁業権の特権を与えられ、

献魚の役目を命じられ、佃の人等三十三名と

田蓑神社宮司平岡正太夫の弟、権太夫好次が移住した。

当初住居が与えられた安藤対馬守、石川大隅守の邸内に

住吉四神の分神霊を奉祭した。後に寛永年間に幕府より

鉄炮洲(てっぽうず)の地をいただき埋め立て造成し、天保元年、

故郷の佃村にちなみ「佃島」と命名し移住(現、東京都中央区佃島)

また、正保三年六月二十九日住吉大神の社地を定め、住吉四柱の大神と

徳川家康公の御霊を奉られた。(現、東京佃島の住吉神社)

昭和四十年、佃小学校と東京の佃島小学校とが姉妹校となり、

以降毎年交互に訪問、交歓会を開催される。平成十八年

「佃漁民ゆかりの地」碑が、『未来に残したい

漁業漁村の歴史文化財産百選』に大阪府で只一つ認定される。

『アクセス』

「田蓑神社」大阪府大阪市西淀川区西淀川区佃1丁目18−14

阪神本線「千船」駅下車徒歩約15分

『参考資料』

田中卓「神社と祭祀 (八十島祭の祭場と祭神)」国書刊行会、平成6年

「歴史と旅」2001年8月号(『古事記』神話の風景)秋田書店

「大阪府の地名」平凡社、1988年