渋谷駅近くの金王八幡宮には、金王丸を祀る金王丸御影堂があります。

金王丸(こんのうまる)は源義朝の童(貴人に仕える元服前の子供)として、

義朝のそば近くに仕え、義朝の死後は出家し、

諸国を行脚し主の菩提を弔ったとも、土佐坊昌俊(しょうしゅん)と

名を変え頼朝に仕えたともいいますが定かではありません。

土佐坊昌俊は頼朝と弟の義経が対立した時、頼朝の命を受け

御家人の誰もが嫌った義経暗殺の刺客となって京都に上り、

義経の堀川館を夜討ちにしましたが、返り討ちにあい逃げ込んだ

鞍馬山で、義経の郎党に捕らえられ六条河原で処刑されました。

これは後に幸若舞曲『堀河夜討』の題材となり、長谷川等伯は70歳の時、

北野天満宮奉掛の『弁慶昌俊相騎図(そうきず)絵馬』

(土佐坊昌俊を引き立てる弁慶)を描いています。

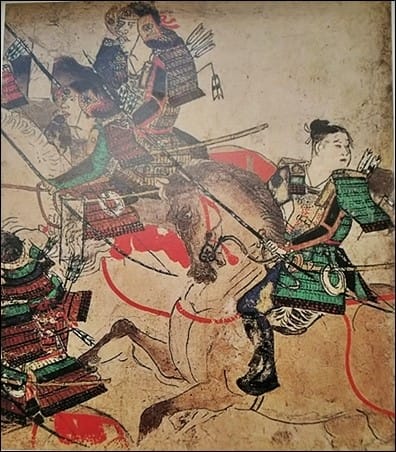

東国へ落ちのびる義朝主従(大和文華館蔵)

『平治物語絵詞』より転載。 一行のしんがりをつとめる金王丸

義朝は平治の乱で敗走の途中、尾張国野間の重代の家人

長田忠致(ただむね)を頼りますが、長田父子の裏切りにあい

湯殿で討たれました。金王丸は預かっていた主君の太刀で下手人の

郎党二人を切殺し、忠致を追いましたが逃げられ、庭の馬を奪って

上洛し、常盤御前に義朝の最期を事細かに報告しています。

その後、悪源太義平が生け捕られて処刑され、頼朝は敗走途中、

義朝一行から落伍した後、美濃国青墓宿で頼盛の郎党、

弥平(やへい)兵衛宗清に捕えられ都に連行されます。

こうした状況を受け、常盤御前は三人の子供たちを連れて

身をかくそうと都を落ちていきます。

社殿の右手にある社務所で金王丸の絵馬をお願いすると、

「ちょっと年をとっているのですが」と

申し訳なさそうに言いながら出してくだったものです。

土佐坊昌俊(土佐坊昌俊邸址)

平安時代末期から鎌倉期にかけて、渋谷の地を支配したのは、

相模渋谷荘(現、神奈川県綾瀬市付近)を本拠とした渋谷氏です。

寛治6年(1092)、渋谷氏の祖河崎基家(渋谷重家の父)が

後三年の役の功により、谷盛(やもり)庄(現、渋谷付近)を

賜った折り、現在の金王八幡宮付近に渋谷城を築き、

重国(重家の子)の次男高重が宇佐八幡を勧請し、

城内に渋谷八幡宮を創建しました。(『金王八幡神社略記』)

のち金王丸の名声により

金王八幡宮と称するようになったという。

金王丸は『金王八幡宮社記』によると、重家の子とされていますが、

相模国渋谷氏の系図は、金王丸を重家とするもの、

重家の子の重国とするもの、重国の弟や重国の子とするものなど

数多くあり、金王丸が実在の人物であったのかどうかも

明らかではありません。

江戸時代になると、金王丸を題材にした謡曲、浄瑠璃、

歌舞伎、義太夫などの芸能・文芸作品が流行し、

金王八幡宮は江戸庶民の遊興地として賑わいました。

斎藤実盛の本拠地長井庄(現、埼玉県熊谷市妻沼町)の帰り、

2018年11月3日、金王八幡宮に参拝しました。

11月に入り、日が落ちるのが早くなり、さらに渋谷駅に着く頃には、

雨が降り始めてうす暗くなってきました。

江戸名所図会 金王八幡社(第31図) 『江戸切絵図と東京名所絵』より転載

「金王神社前」交差点の先に表参道の大鳥居が立っています。

石段を上った鳥居の先が神門です。

祭神は、応神天皇 (品陀和気命=ほんだわけのみこと)、

創建は平安時代中期の寛治6年(1092)です。

現在の社殿と神門は、徳川家光が世継に決定した時、

家光の乳母春日局と養育役であった青山忠俊が報恩のため造営しました。

ともに渋谷区有形文化財の指定を受けています。

社殿の右手にある金王桜は長州緋桜という種類で、

一枝に一重と八重が混ざって咲く珍しい桜です。

当八幡宮の『社傳記』によれば、文治5年7月7日(1189)源頼朝が

藤原泰衡退治の凱陣の折り、渋谷高重(重国の次男)の館に立ち寄り

当八幡宮に太刀を奉納された。その際金王丸御影堂に親しく参られ、

父義朝に仕えた金王丸の誠忠を偲び、その名を後世に残すべしと厳命、

鎌倉亀ケ谷の館にあった憂忘桜(うきわすれさくら)をこの地に移植させ

金王桜と名付けられたとされる。また、江戸時代盛んに作られた地誌にも紹介され、

江戸三名桜の一つと数えられた。金王桜は、現在に至るまで実生により

育て植え継がれている。 (渋谷区指定天然記念物)

金王桜の傍には、弟子たちに建立された芭蕉の句碑があります。

♪しばらくは 花のうえなる 月夜かな

(満開の桜の上に月が上った。しばらくは月下の花見ができそうだ。)

金王丸御影堂 祭神:渋谷金王丸常光

金王丸が17歳で出陣の折、自分の姿を彫刻し

母に形見として残した木像が納められています。

金王丸の木像 金王八幡宮HPより転載

3月最終土曜日に催される金王丸御影堂例祭(金王桜祭)で開帳されます。

境内の西側にも参道と鳥居があり、その脇に案内板がたっています。

社殿横の神楽殿 神楽殿手前にある玉造稲荷神社

渋谷金王丸の墓(神奈川県綾瀬市長泉寺)

『アクセス』

「金王八幡宮社務所」 Tel.03-3407-1811 Fax.03-3409-1043

東京都渋谷区渋谷3-5-12

例祭 9月14日

JR・東京メトロ・東急東横線・田園都市線・京王井の頭線

「渋谷駅」16C出口より徒歩5分

『参考資料』

「郷土資料事典」ゼンリン、1997年 「東京都の地名」平凡社、2002年

「平治物語絵詞」中央公論社、1994年

日下力「古典講読シリーズ 平治物語」岩波書店、1992年

日下力「平治物語の成立と展開」汲古書院、1997年

「江戸切絵図と東京名所絵(金王八幡社・第31図)」小学館、1993年

「金王八幡宮参拝の栞」

金王丸のお話が実際にどうだったかよりもお芝居・浄瑠璃の主人公として『健気であっぱれ!』なのが庶民に受け入れられたのでしょうね。

教育役・青山伯耆守忠俊と乳母の春日局が三代将軍就任を当社に祈願し

その願いが叶えられたので、現在の社殿、神門を寄進しました。

その後何度かの修理を経て今日に至っています。

青山・渋谷の氏神として現在も人々の崇敬を集めています。

金王丸は江戸時代には、様々な芸能作品の中でヒーローとして登場しています。

金王丸は渋谷にゆかりが深い伝説的な人物とされ、

渋谷区では、創作カブキ踊り「渋谷金王丸伝説」が毎年上演されています。