一ノ谷合戦で平忠度を討ち取った岡部六弥太忠澄(ただずみ)は故郷岡部に凱旋し、

忠度の死を悼み五輪塔を建て供養したという。

これが埼玉県深谷市の清心寺(浄土宗)にある忠度の墓と伝えられています。

岡部氏の本拠地岡部村は、昔「岡部」と「普済寺」とで一つの村で、

2006年の市町村合併により、深谷市の一部に組み込まれるまでは大里郡岡部町でした。

深谷市は埼玉県の北部に位置し、東流する利根川が県境で川の向こうは群馬県です。

隣市の熊谷市は、平敦盛を討った熊谷次郎直実の本拠地です。

JR深谷駅南口から岡部駅方向に線路沿いに歩いて行くと、

春には唐沢堤の桜並木を楽しむことが出来ます。

「史蹟 平忠度之墓」と彫られています。

山門を入るとすぐ左手に土壁に囲まれた廟所があり、

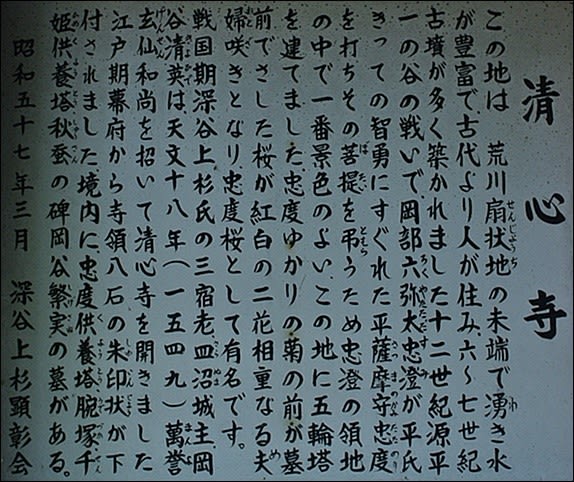

傍には由緒を記した説明板がたっています。

説明板によると、忠澄が忠度の墓を建てて約350年もの後に

清心寺は建立されたことになります。

墓には忠度の毛髪が埋められているという。(『平家物語ハンドブック』)

築地塀に囲まれた中に、五輪塔と上部が欠けた板碑が並んでいます。

板碑には忠度最期の時、極楽往生を願い、

西に向かって唱えた『感無量寿経』による

「光明遍照十方世界、念仏衆生摂取不捨(せっしゅふしゃ)」が刻まれています。

(阿弥陀如来の光明は世界の隅々まで照らし、阿弥陀仏を信じ、

念仏を唱える衆生を必ず極楽浄土に迎えて下さり、決してお捨てになることはない。)

廟所の横に忠度桜の孫桜

伝説では、菊の前は忠度の遺跡があると伝え聞き、東国に下り

杖にしてきた一枝の桜を墓前に献じて冥福を祈りました。

その桜を挿すと不思議やその桜は根つき、花芯から二葉を出し

紅白の二花が咲き、契り深い夫婦の花「忠度桜」となったとされています。

歌舞伎『一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)』の中で、

菊の前は俊成の娘、忠度の恋人として登場します。

本堂

JR岡部駅前にたつ案内板

清盛の末弟にあたる忠度(1144~84)は、歌人僧正遍照の子孫にあたる高成(たかなし)の

娘を母とし、父忠盛は武勇だけでなく優れた歌人として知られています。

その間に生まれた忠度も俊成に師事し、歌道にも武芸にも秀でた大将軍でした。

六弥太は忠度の箙(えびら)に結びつけられた文に

♪行き暮れて 木の下かげを 宿とせば 花やこよひの 主ならまし 忠度

とあるのを見つけ、一の谷の西ノ手の大将軍平忠度であることを知りました。

(旅に行き暮れて、桜の木の下を宿としたなら、

桜の花が今宵の宿の主となってもてなしてくれるだろう。)

いかに武士の習いとはいえ忠度をあやめた忠澄は、

死の直前まで風雅な武者であった名将の死を心から惜しんだという。

岡部六弥太忠澄は武蔵七党のひとつ猪俣党に属し、源家譜代の家臣です。

保元・平治の乱で源義朝に従って活躍し、平治の乱では、大内裏の紫宸殿前の

大庭で繰り広げられた平重盛と悪源太義平(義朝の長子)との待賢門合戦で、

鎌田兵衛正清(義朝の乳母子)、猪俣小平六、熊谷次郎直実、斉藤別当実盛らとともに

悪源太義平麾下17騎の1人として重盛を追い回して奮戦しました。

平治の乱で清盛に義朝が敗れ源氏が没落した結果、忠澄は故郷に帰り、

20年もの間逼塞(ひっそく)していました。源頼朝が伊豆で挙兵し、

安房国で再起した時、他の多くの武蔵武士とともに頼朝に従い、

宇治川合戦、一の谷合戦など、各地の戦いに参加し武功を立てました。

これらの戦功により、頼朝から忠度が知行していた荘園5ヵ所の地頭職を賜り、

さらに伊勢国粥安(かいやす)富名を所領として与えられました。

薩摩守忠度の最期(腕塚堂)

平忠度が六弥太と馬を並べて戦ったと伝えられる両馬川

明石市源平合戦の史跡1(両馬川旧跡)

岡部六弥太忠澄の墓・普済寺・岡部神社

『アクセス』

「清心寺」埼玉県深谷市萱場441 JR深谷駅より徒歩約20分

『参考資料』

安田元久「武蔵の武士団 その成立と故地をさぐる」有隣新書、平成8年

福島正義「武蔵武士 そのロマンと栄光」さいたま出版会、平成15年

成迫政則「郷土の英雄 武蔵武士 事績と地頭の赴任地を訪ねて」まつやま書房、2007年

冨倉徳次郎「平家物語全注釈(下巻1)」角川書店、昭和42年

小林保治編「平家物語ハンドブック」三省堂、2007年

「郷土資料事典 埼玉県」ゼンリン、1997年 「埼玉県の歴史散歩」山川出版社、1997年

その故郷に忠度の遺髪を埋めて墓として供養したのは

家来が駆け付けてくれて運よく忠度を討ち取れたけれど、逆に自分がそこで討死していたかもしれない、そんな事を思い、彼の菩提を弔ったのかもしれませんね。

妻の菊の前がお参りした折、持ってきた杖が、忠度桜になったとは不思議です。

また、さざなみや志賀の都は荒れにしを昔ながらの山桜かな。の歌もあるように桜がお好きだったのでしょう。

湖西線の大津京を通る度にふと思い出します。

三刀まで突きましたが、二刀は鎧の上なのでとおらず、

一刀は内兜に突き入れましたが、軽傷だったので六弥太は死なず、

ねじ伏せて今まさに首を斬ろうとしたところへ家来が駆けつけたのでした。

そんなことも思い出しながら供養したのでしょう。

三井寺からこの公園への道も春には桜、桜。

平家には歌人が多く、忠度も都落ちの日、俊成に歌集を託して行き、

俊成は後に「さざなみや志賀の都は荒れにしを昔ながらの山桜かな」を

「千載集」に読み人知らずとして載せました。

唱歌「青葉の笛」の「ふくる夜半に門を叩き

わが師に託せし言の葉あわれ」を思い出します。

♪ゆき暮れての歌については、忠度が詠んだのかそれとも

物語作者が挿入したのか。という二つの見解があり、

忠度作と断定できないようですが、

忠度が賀茂歌合で詠んだ

「木のもとを やがて住家となさじとて 思ひ顔にや 花は散るらむ」 という和歌が

「ゆき暮れて」に発想がきわめて似ていると志田義広氏が指摘されていることから、

この和歌を踏まえて忠度が「ゆき暮れて」を作ったとも考えられます。

戦いで討ちとった武将の墓を自領に建てて供養するというのも珍しいですね。