蛭ヶ小島は平治の乱後、配流となった源頼朝が14歳から20年ほど過ごした地です。

「韮山(にらやま)駅」の南東へ15分ほど進むと、頼朝・政子のブロンズ像や

配所跡を示す蛭ヶ小島の石碑があり、周辺は公園に整備されています。

町の西端には狩野川が北へと流れ、

あたり一帯はのどかな田園風景が広がっています。

当時の蛭ヶ小島は、狩野川の流域に点在する中洲や川中島の

ひとつであったといわれ、頼朝は挙兵までの青少年期を、

読経と写経を日課とする静かな日々をこの地で過ごしています。

その後、狩野川の流れは大きく変わり中州が消え、田園地帯となりました。

伊豆国北条周辺図、平家物語図典より引用

韮山駅の改札を出て、駅の南側の踏切を渡り、そのまま直進します。

三つ目の交差点を右折し、一本南側の道に出て左折すると、その先に史跡が見えてきます。

韮山駅から蛭ヶ小島への途中、雲の切れ間から富士山がみえます。

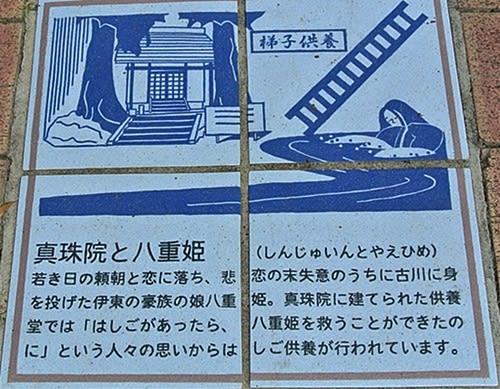

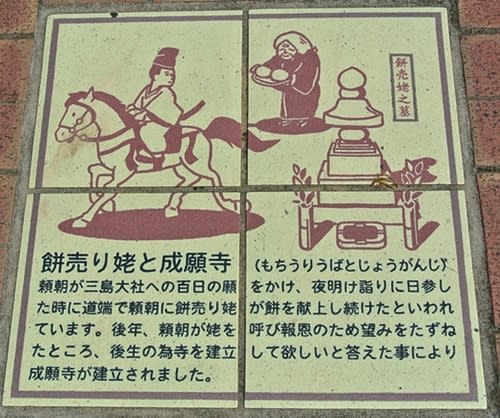

路面には、頼朝、八重姫、北条時政などの図が描かれています。

蛭ヶ島(ひるがしま)

もとは狩野川の氾濫によりできた中州の一つで、

当時は湿田に囲まれた島状の地形でした。

頼朝は永暦元年(1160年)14歳の時にここに流され、

約20年間の流人生活をおくりました。

当初は監視の目もそうとう厳しかったと思われ『平治物語』には、

頼朝の監視は伊豆の在庁官人の伊東祐親(すけちか)、

北条時政に命じられたと書かれています。在庁官人というのは

現地の豪族から採用して、国司を補佐する実務官僚のことをいいます。

時が流れるに従って監視も緩み、頼朝は初恋の相手八重(祐親の娘)との間に

千鶴(せんづる)を儲けました。京都の大番役から帰った祐親は

烈火のごとく怒り、千鶴を川に沈めて八重を他家に嫁がせました。

次に頼朝が相手に選んだのが時政の娘政子でした。やはり大番役から

戻った時政は驚き、政子を伊豆の目代山木兼隆に嫁がせましたが、

政子は婚礼の夜、山木館を抜け出し頼朝の許に走りました。

頼朝が平治の乱後、捕えられて蛭ヶ小島に流されたのは14歳の時でした。

挙兵までの20年もの間、経済的援助を行ったのは乳母の比企尼でした。

尼は頼朝の流罪が決まると夫とともに所領のある武蔵国比企郡に下り、

娘三人を安達盛長、河越重頼、伊東祐親の子・祐清に嫁がせ、

壻たちに頼朝の世話をさせます。

比企尼の娘がそれぞれ伊豆や武蔵の武士と結婚し

頼朝と関東武士をつなぐ重要な役割を比企尼がはたすことになります。

なかでも安達盛長は、早くから頼朝の側近として仕えました。

また母方の叔父祐範(園城寺法橋)も毎月使者を配所につかわし続け、

乳母の甥で中宮職に従事していた三善康信が都の情勢を頼朝に伝えます。

昔、この辺りは、伊豆半島の北部・田方平野の中央に位置し、

昔、この辺りは、伊豆半島の北部・田方平野の中央に位置し、

国府三島にほど近い北条氏の所領近くにありました。

当時、狩野川は洪水のたびに氾濫、分流し

いくつかの中洲をつくっていた所で、蛭ヶ島はその中洲の一つで

蛭が多くいた湿地帯だったといわれています。

寛政二年(1790)、韮山代官江川英毅が、土地を購入し、

その家臣が「蛭ヶ小島」の碑を建立しました。

場所は土地取得上の便宜が優先されたといいますから、

明確な蛭ヶ島の位置は不明です。

清和源氏の血を引く江川氏の先祖は、保元の乱後伊豆に移り、

頼朝から江川の庄賜ったという伝承があります。

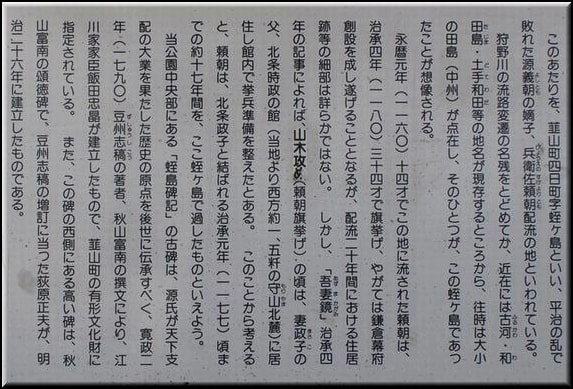

蛭ヶ島公園内の説明板

このあたりを、韮山町四日町字蛭ヶ島といい、平治の乱で敗れた源義朝の嫡男、

兵衛佐(ひょうえのすけ)頼朝配流の地といわれている。

狩野川の流路変遷の名残をとどめてか、近在には古河・和田島・土手和田等の

地名が現存するところから、往時は大小の田島(中洲)が点在し、

そのひとつが、この蛭ヶ島であったことが想像される。

永暦元年(1160)14才でこの地に流された頼朝は、

治承4年(1180)34才で旗揚げ、やがては鎌倉幕府創設を成し遂げることとなるが、

配流20年間における住居跡等の細部は詳らかではない。

しかし、『吾妻鏡』治承4年の記事によれば、山木攻め(頼朝旗揚げ)の頃は、

妻政子の父、北条時政の館(当地より西方約1.5粁の守山北麓)に

居住し館内で挙兵準備を整えたとある。

このことから考えると、頼朝は、北条政子と結ばれる治承元年(1177)頃までの

約17年間を、ここ蛭ヶ島で過ごしたものといえよう。

当公園中央部にある「蛭島碑記」の古碑は、源氏が天下支配の大業を果たした

歴史の原点を後世に伝承すべく、寛政2年(1790)豆州志稿の著者、

秋山富南の撰文により、江川家家臣飯田忠晶が建立したもので、

韮山町の有形文化財に指定されている。

また、この碑の西側にある高い碑は、秋山富南の頌徳(しょうとく)碑で、

豆州志稿(ずしゅうしこう)の増訂に当った萩原正夫が、

明治26年に建立したものである。 伊豆の国市

人の背丈を越えるほど大きな石碑です。

頼朝・政子のブロンズ像

真珠院(頼朝の初恋相手八重姫) 北条政子産湯の井戸・成福寺

三嶋大社(源頼朝挙兵・頼朝政子の腰掛石)

伊豆山神社(頼朝と政子が結ばれた地・頼朝政子腰掛石)

願成就院・守山八幡宮・北条邸跡

『アクセス』

「蛭ヶ島公園」伊豆の国市韮山町 伊豆箱根鉄道「韮山」駅下車 徒歩約15分

『参考資料』

「静岡県の歴史」山川出版社 「静岡県の地名」平凡社

奥富敬之「源頼朝のすべて」新人物往来社

現代語訳「吾妻鏡」(1)吉川弘文館 永原慶二「源頼朝」岩波新書

渡辺保「北条政子」吉川弘文館

「源頼朝七つの謎」新人物往来社「官職要解」講談社学術文庫

「平家物語図典」小学館

源頼朝もその母の一族による洛中や宮廷の情勢を伝え続けたり、乳母の比企尼の一族が頼朝と関東武士をつなぐ重要な役割を長年にわたって果たしたり…と地道な後方援助によって、助命された代わり、地方の辺鄙な土地に飼い殺しにされたはずの源家の跡取りが世に出るのですね。

この長い期間づっと行われた忠義だてを教えて貰って、感心しました。

20年ののち、娘婿になるという手段でその勢力を我が物として旗揚げする…源氏とアンチ平家の人々が待ち望んだ源氏の棟梁が日夜勤行に明け暮れているといった偽の姿をかなぐり捨てて。

子供を殺され、別の男に嫁がされた、夫と思った頼朝は別の娘の元に通って婿になっていると知り絶望した八重姫を哀れと思いますが、頼朝が成功したのは強い北条政子と結婚し、北条氏を味方に出来たのが大きいと思います。

叔父祐範は、頼朝が伊豆に流される時、郎党一人に供をさせ、その後も毎月使者を遣わせてきたので、頼朝はいつまでもその好意を忘れず、常に熱田大宮司家を丁重にあつかったといいます。

20年間経済的な援助をした比企尼、折にふれて都の動きを知らせる便りを送り続けた三善康信のお陰で頼朝は、常に都の政治情勢を把握することができ、挙兵を助けられました。

東国を支配した頼朝は、その恩に報いようと彼らを重用します。

比企尼の養子能員は頼朝に重臣として仕え、頼家が生まれると乳母夫に任じられます。また能員の娘が頼家に嫁いで一幡(いちまん)を生むと、能員は外戚として権勢を振るいます。

明法家・三善家の康信は、初代門注所執事に任命され、代々子孫がその職を世襲していきます。