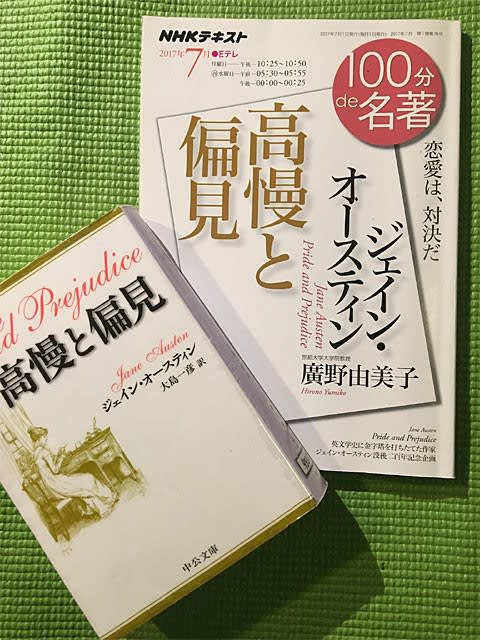

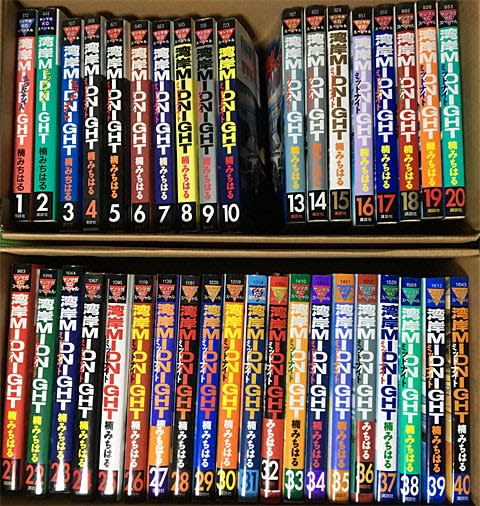

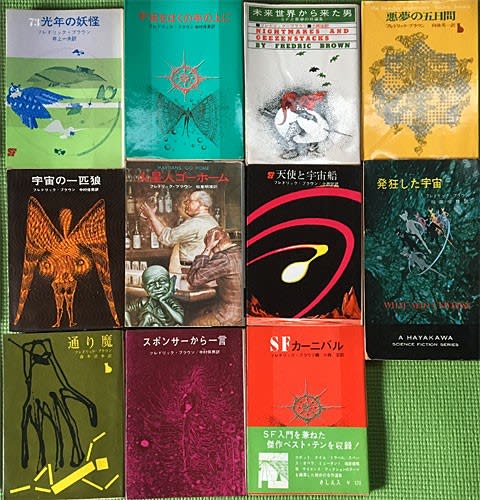

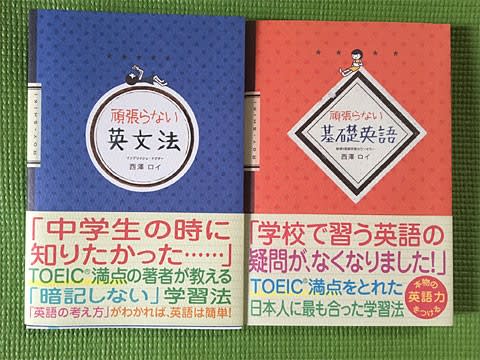

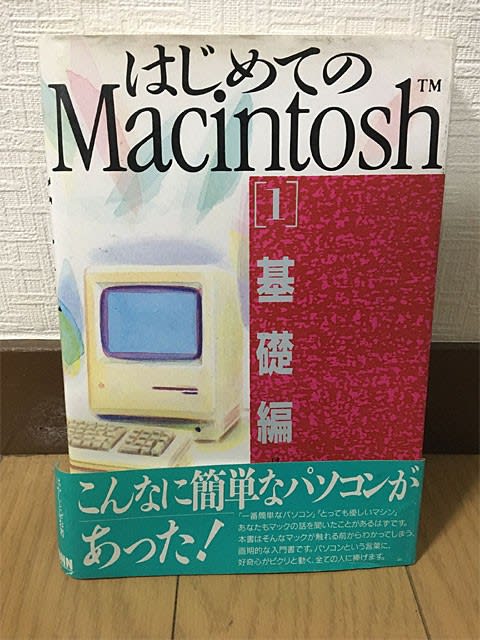

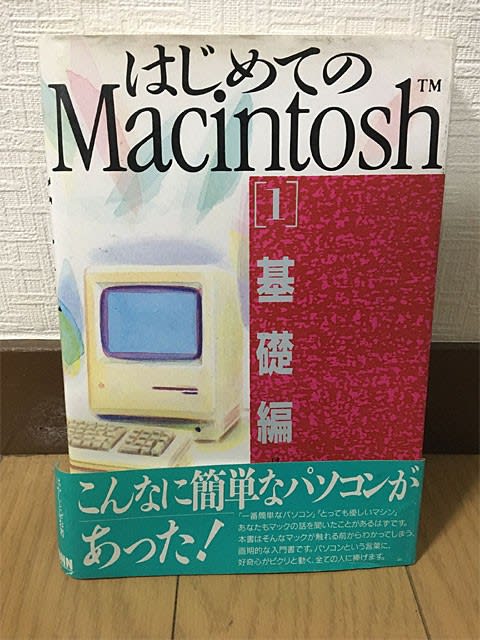

Apple Mac Plus の箱から何冊か本が出てきた。

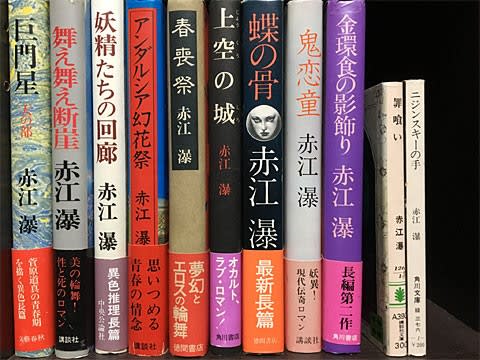

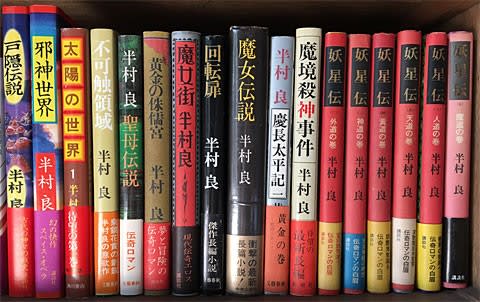

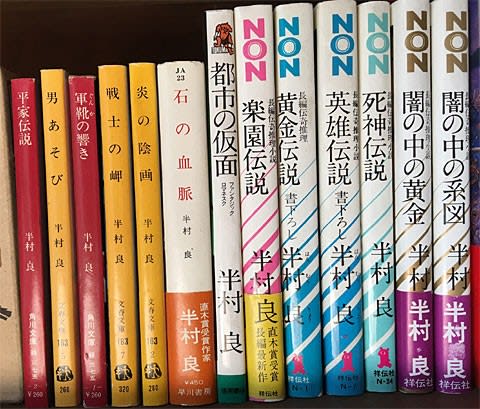

我が家の本たちは一定の頻度でページをめくられ、風に当てられている。いわゆる虫干しだ。

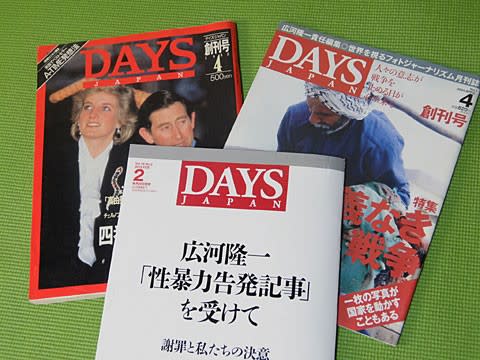

ところがこれらの本、Mac Plusが現役引退した20年前に一緒に箱に入れられ忘れ去られていたのだ。早速虫干し。

PC98のMS-DOSに別れを告げ斬新なインターフェイスに感激したものだ。

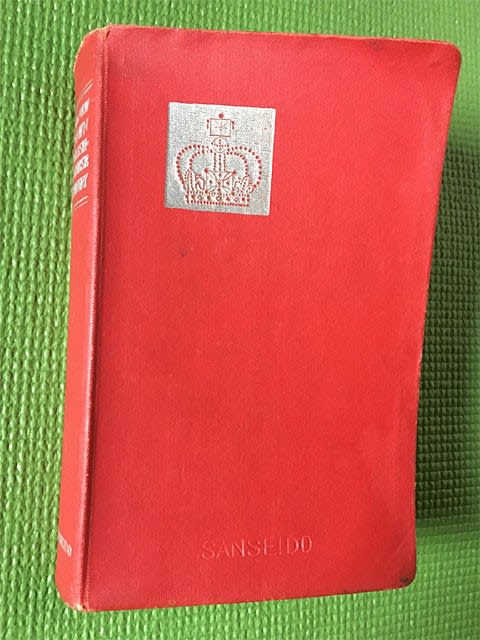

しかし、当時はインターネットのない時代、情報検索もできず、筐体を開けメモリー増設するだけでもこんな本が必要だった。

懐かしい。読み始めると止まらない。まる一日が過ぎてしまった。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

我が家の本たちは一定の頻度でページをめくられ、風に当てられている。いわゆる虫干しだ。

ところがこれらの本、Mac Plusが現役引退した20年前に一緒に箱に入れられ忘れ去られていたのだ。早速虫干し。

PC98のMS-DOSに別れを告げ斬新なインターフェイスに感激したものだ。

しかし、当時はインターネットのない時代、情報検索もできず、筐体を開けメモリー増設するだけでもこんな本が必要だった。

懐かしい。読み始めると止まらない。まる一日が過ぎてしまった。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。