FC2ブログの黄昏のフクロウと、はてなブログの黄昏にフクロウに移行しました

黄昏れたフクロウ

DELL社製デスクトップコンピュータXPS8500の修理

台風10号が1週間近くも日本に影響を与え続け、このあたりでも毎日大雨や落雷が続いた。

この雷、電子機器に重大な障害を与える。さっさとPCやNASをシャットダウンし電源ケーブルやLANケーブルなどすべて外した。これで電子機器も安全だ。

そしておよそ1週間後、青空が戻ったので電源再投入。ところが、万全を期した対策を行ったはずなのに、PCが1台立ち上がらない。2012年11月に購入したDELL社XPS8500だ。

症状はまず、電源が入らない。BIOS画面にも進めない。筐体を叩いたり、電源スイッチを押し続けたり、電源ケーブルの抜き差しをやっていたら、突然ファンが回り始め

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded.

Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility

のテキストが表示され、F1キーを押したらウインドウズが立ち上がった。これで良しと思っていたら10分ほどで電源が落ちてしまった。こんなことを繰り返し、何度も立ち上げることができたが、安定せずすぐに落ちてしまう。

検索したところ、RTCがリセットされる理由はCMOS用のバッテリーの問題だ、ということで測定してみると3.0Vあり、問題ないはずだ。

そうなると電源ユニットの問題、電解コンデンサの劣化を疑うことになる。

電源ユニットを取り外し、

蓋を開けてみると、

ものすごいことになっていた。

12年間休まず動作していた電源ユニットがホコリまみれ。

これでは1週間も湿度80%の日が続けば誤動作を起こしてもしょうがない。

掃除機とブラシ、筆を総動員して掃除にかかった。

ピカピカになり、電解コンデンサの膨らみも見られないので、CMOS用のボタン電池も新品3.21Vに交換して作業終了とした。

今のところ安定して動作している。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

ブラウン社製シェーバーのバッテリー交換

前世紀の遺物、1999年発売のBRAUN社シェーバー5413に力強さがなくなってきた。

しっかり充電しても5分も持たないし、動きも鈍い。バッテリーの消耗と考え交換することにした。

ブラウン社製シェーバーの分解記事はネット上にたくさんある。これらを参考に作業を進めていくことにする。

1.刃の取り外し

グレーのボタンを押し外刃を外し、内刃を上に引き抜く。

2.ヘッドの取り外し

矢印のネジをとる。

反対側にもあるのでこれらを外すとヘッド部が取れる。

3.底部ネジカバーの取り外し

電源ケーブル挿入側の曲面に薄いヘラを差し込むと外れるので、左右両方のネジカバーを外す。

4.ネジの取りはずし

ネジを2本取りはずす。

5.底部カバーの取り外し

ネジをとると底部のカバーが外れる。

6.フロントパネルの取り外し

スイッチの付いているフロントパネルを下に押し下げると外れる。外れた状態の爪の形状が参考になると思います。

左側には赤矢印で示した長い爪があるのでしっかり下に押し下げて外す必要がある。

7.リアパネルの取り外し

左右の爪で固定されているので、両方の爪をマイナスドライバーで持ち上げながら背面方向に押すとリアパネルが外れる。

上の写真は爪が外れた状態。

8.基板の取り外し

基板は電源端子とモーター端子に嵌合されているだけなので、そのまま外れてくる。

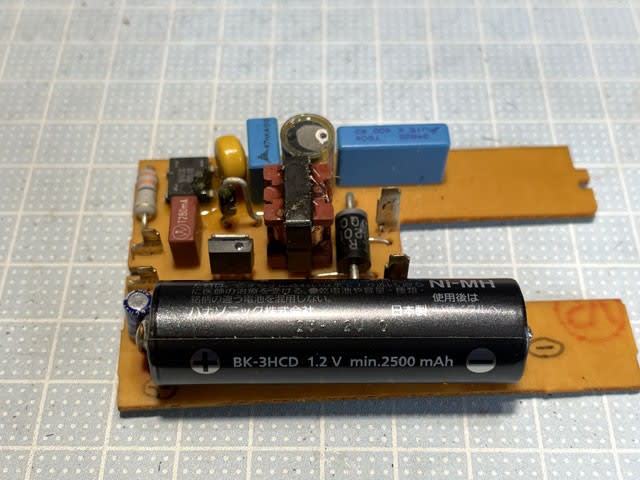

9.バッテリーの交換

白いカバーを外し、バッテリーを取り外した。

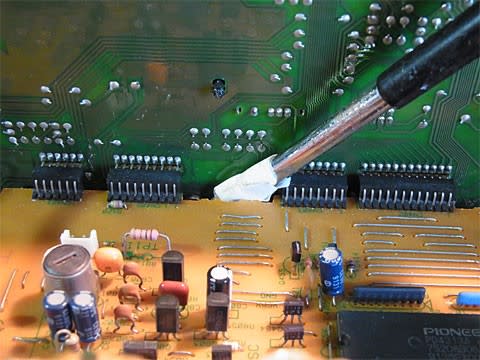

交換する新しいバッテリーはパナソニックのeneloop pro。電極にリード線をハンダ付けをし、

基盤に取り付ける。

これで交換は終了。分解と逆の手順で組み立てて作業完了。

25歳になるシェーバーは力強く動き始めた。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

ラジカセ ソニー CSF-E14の修理

店で電源を入れてみてラジオが受信できることを確認した。そしてカセットテープ部は早送り、巻き戻し、再生も出来ないがモーター音はする。以前、同じような症状のCSF-E16を修理した事があるので、多分修理できるだろうと、すぐさま購入した。

早速分解。スピーカーの付いている全面板を取り外し、

上面板を取り外す。

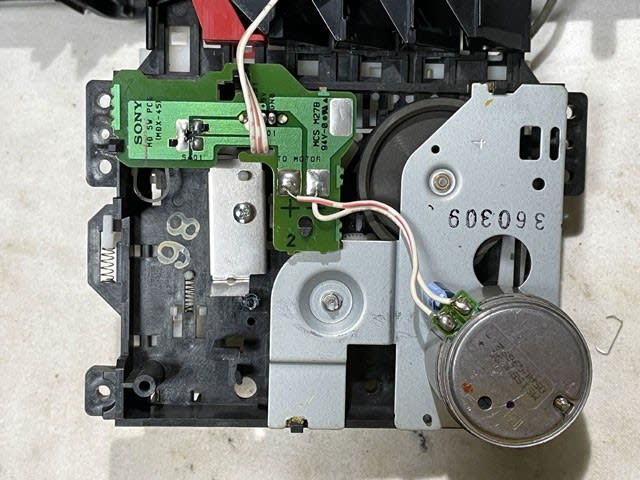

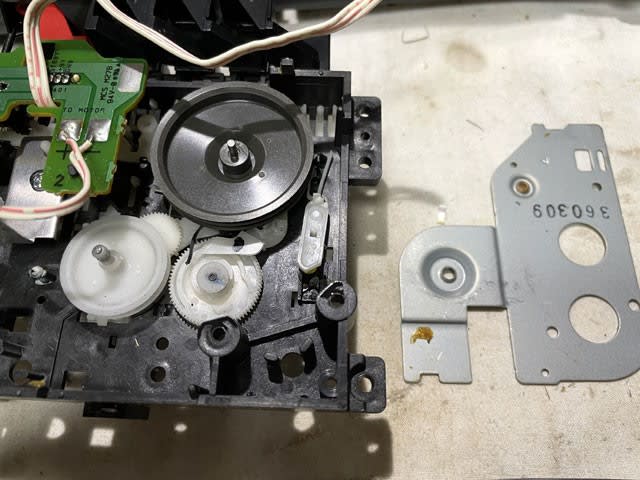

カセットのメカが見えてくるのでこれを取り外す。

モーターを取り外し、モーターが取り付けられていた金属板を外す。

やはりゴムベルトが溶けていて、モーターの軸にもべったりついている。

これらをきれいに洗浄し、ゴムベルトを交換すれば修理は完了のはず。

意気揚々と電源を入れた。巻き戻しOK。早送りOK。再生、、、、、だめ。キャプスタンは回っているのにテープが送られない。訳わからない。

再度分解。そしてそのまま作業台に1ヶ月放置された。

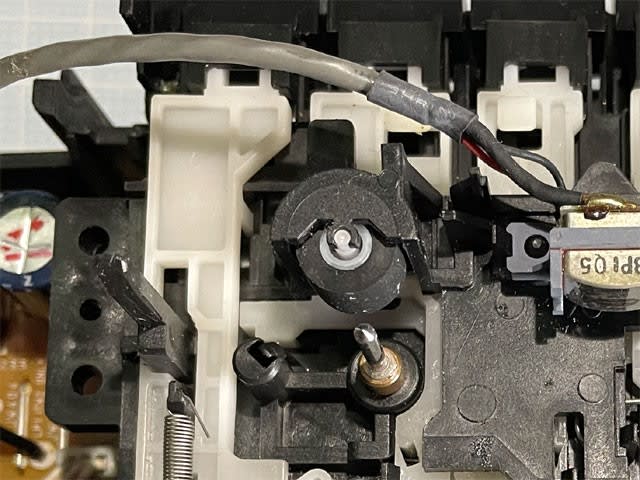

ある日、あれ、、、なにかおかしいと気がついたのは、

ピンチローラーがついていない。 こんなこと初めてだ。

ちょっと前だと修理を諦めるところだが、現代はアマゾンの時代、注文の翌日届いたのが、

これ。装着してみると

ぴったり。

テープスピードが少々遅い気がするが、基本的な動作はするようになった。修理にあとどのくらい時間を使うか考慮中だ。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

知育玩具風ヘアドライヤーの修理

友人宅でかに三昧の夕食が終わったあと、手渡されたのがこれ。韓国のメーカー、株式会社クレイツのModel:CID-SO2SPAだ。

確かに風はしっかり出るが熱風にならない。このドライヤーの温風・冷風切り替えは、H-Cボタンを押すたびに切り替わると推定。

多分トグル式のスイッチなのだろうが、クリック感がまったくない。スイッチの故障なら分解さえできれば直せるだろう。さあ分解だ。

分解。私の人生で最も好きな言葉の一つである。小学校の頃から色々なものを分解してきた。母親の腕時計を分解したときはキラキラ光る内部がとてもきれいだったが、壊したと叱られた。確かに動作はしなくなってしまったが、分解しただけである。壊れたのは単なる結果だということが大人にはわからないのかと悲しかったが、生涯の教訓も得た。

元通りに組み直せるのが分解。パーツを傷をつけない、なくさないのが原則。ネジが1本余ったなど論外だ。

閑話休題。さあドライヤーを分解するぞ。

取っ手はネジを外すと簡単に外すことができるが、温風・冷風切り替えのためのH-Cボタンは本体側についている。本体を分解しなくてはならない。

問題は送風口の黒い部分を壊すことなくどう外すかだ。知育玩具風冒険の始まりである。

メーカーでの出荷検査で不合格になった場合に修理する為に分解できるようになっているはず。きっとツメで留まっていて、、、、、

爪があると思しき場所をスクレーパーで押しながら黒いパーツを抜いていく。

これが爪の位置だ。

この部分がはずれればあとは簡単。スイッチの端子の導通をテスターで測る。ボタンを押しても導通がないことを確認した。そこでスイッチの端子をジャンパーしてみると熱いほどの熱風が吹き出した。

さて、どうやって直すか。交換部品は手持ちにない。そういえば熱風だけ出れば良いと言ってたっけ。スイッチを

取り外し、

直結。

収縮チューブを被せて出来上がり。

あとは組み立てるだけだ。

半日がかりの知育作業であったが、認知機能が少しでも向上してくれると、こんなにうれしいことはない。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

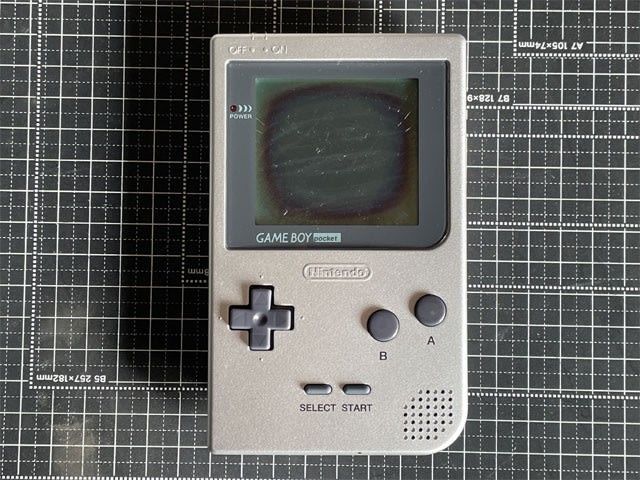

Gameboy pocket ビネガー症候群の液晶

箱から取り出してみると液晶が真っ黒。

ビネガー症候群だ。

対処法を検索するとたくさん出てきて、液晶の表面に貼ってある偏光フィルムを交換すれば良いらしい。

早速分解。

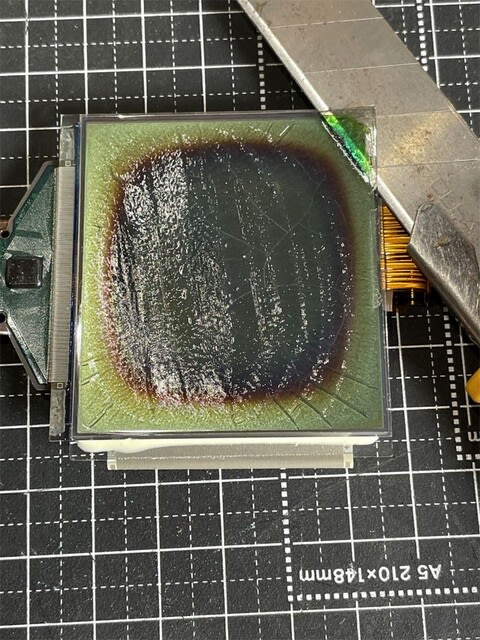

液晶モジュールを取り出し、表面の液晶フィルムを剥がす。

液晶ガラス表面に残った接着剤を剥がす。

???まだ黒い。

G-shockの液晶修理のとき購入した偏光フイルムの残りを貼ってみるが

やはりだめだ。

液晶の奥の偏光フイルムがビネガー症候群を発症しているようだ。このフィルムを交換できるのだろうか。検索ではあまりこのような症状は出てこなく、対策方法を検討することにする。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

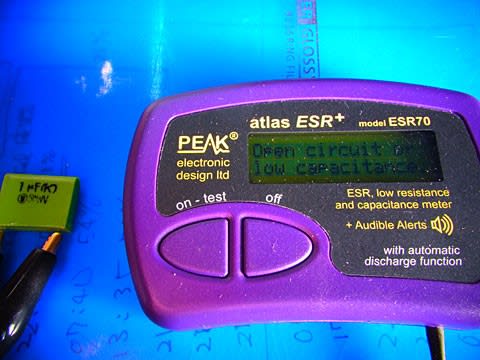

LANハブの修理

家中の機器がやはり接続できず、ファイルサーバーにもアクセスできない。ネットワーク系の故障を疑い、見つけたのが、NETGEAR社製のスイッチングハブGS116。これが動作していない。

LEDがついていないし、電源モジュールが冷たい。電源の故障を疑い、出力電圧を測定してみたが、電圧が出ていない。

分解してみた。

右端の電解コンデンサーが膨らんでいる。

さらに、この電解コンデンサの実装されている部分の裏側部分の基板が黒く変色している。発熱していたようだ。

この470μF 25Vのコンデンサーを取り外してみるとやはり、基板が黒く変色している。

測定してみるとコンデンサーとして動作していなく、リーク電流が大きいと言われる。

ストックしてあるニチコン470μF 35Vに交換し、出力電圧は正常になった。

この電源モジュール、24時間365日電源を入れっぱなしになるので、安定して動いてくれることが必須。

1週間ほどこのまま通電し、問題なさそうということで現場復帰。

2013年5月に購入し9万時間ほど動作し続けたこの機器、よくやったというべきか。さあ、You Tubeを見るぞ、、、、

クリックをよろしくお願いします。

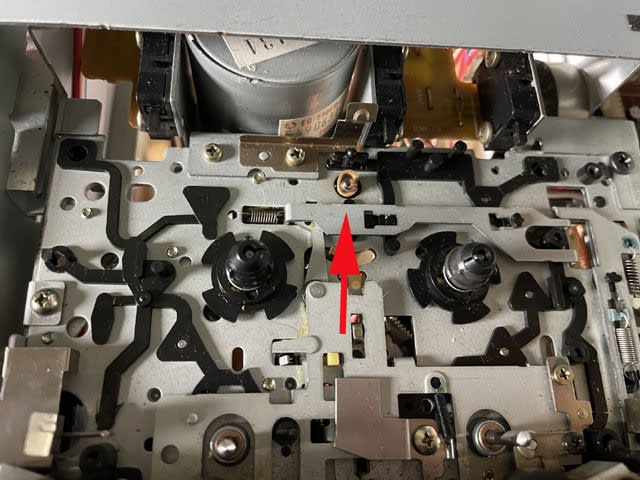

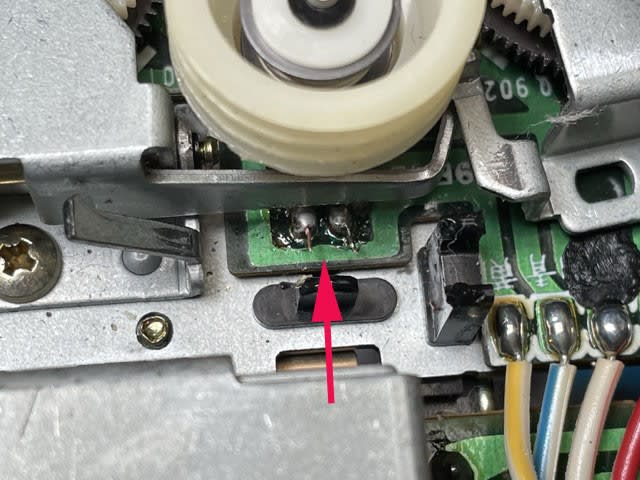

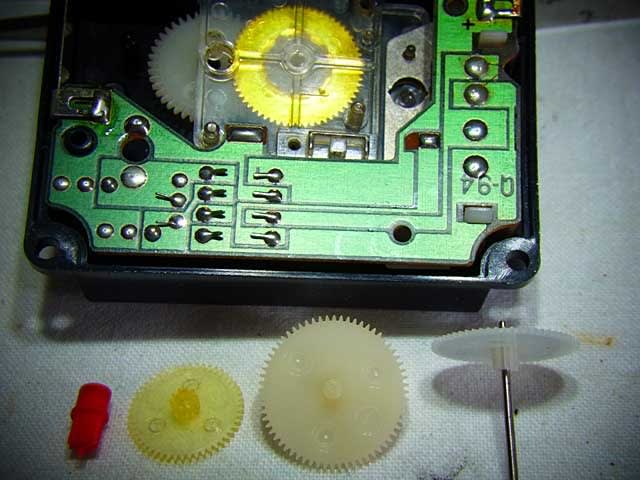

SONY TC-FX606Rの修理 (2)

このデッキ、4年ほど前に電源系の抵抗器が断線し修理し、動き始めたが、また調子が悪くなった。

症状は、再生、早送り、巻き戻し動作が数秒動作した後停止してしまうのだ。カセットトレイのテープ走行表示もされていない。早速修理だ。

カセットメカの電球が点灯していない。

この電球の光が、黄色く見えているプラスティック部品を経由し

黄色矢印の下にあるセンサーに届く構造になっていて、

この光をカセットの巻取軸が回転することにより光が断続され、回転していることを検出しているようだ。

早速電球の交換だ。赤矢印のハンダを取ると電球が外れる。

この端子の電圧を測定すると5V。マルツオンラインで購入した【T3WT6V】ワイヤー透明麦球 6V、130円に交換することにする。

交換により完全に動作を始めた。

40年前の家電が今でも修理できることに感動だ。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

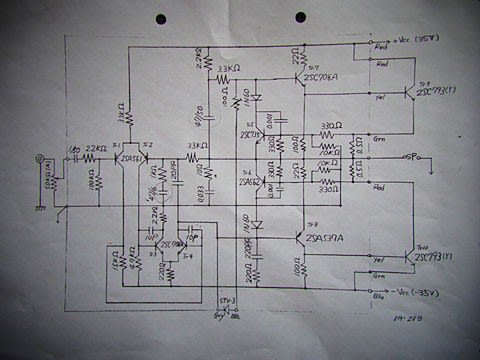

卒業記念制作オーデイオアンプの修理

その頃はまだコンプリメンタリな終段トランジスタが入手できず、2個のNPNトランジスタ2SC793を終段として使う、セミコンプリメンタリSEPP回路を使ったアンプだ。

卒業記念制作だから制作過程が記録されていて、筐体の設計図や、回路図はもちろん、

部品購入時の領収書も残っている。

半導体を扱っていたダイデン商事やトランスを扱っていた野口商店は残っていないが、田中無線や稲電機は現在でも営業しているのはすばらしい。

久しぶりにこのアンプに電源を入れたが、調子が悪い。右チャンネルは音は出てくるが低音がない。左チャンネルはかすかに高音が聞こえる程度。周波数特性が悪くなっているようだ。全段直結のこのアンプ、信号の伝送路にコンデンサーは少ない。全数交換を予定、マルツオンラインで交換部品を購入した。

上下の蓋を外し、

基板のはんだ付けを外し、

50年ぶりに自作基板と対面。感無量だ。

結局、左端に見える緑色の入力コンデンサーが容量抜けしていた。

これを交換し、他のコンデンサも交換しようと取り外してみたが、容量は充分ある。できるだけ昔の姿を保ちたいので、ついていたコンデンサをもとに戻し、修理は完了。

iTunesのロスレスファイルをDACに通し、セミコンプリメンタリSEPPアンプに入力。50年を隔てた技術の組み合わせは静かで気持ちの良い音楽を奏でてくれた。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

時計の修理

だいたい1週間で5分ほど遅れる。その上時々ではあるが一日で数時間遅れることもあり、複合した問題がありそうだ。

まずは中を見てみよう。ムーブメントはCITIZEN FUJIKEIKI CO.とあり、現在はもう存在しない富士計器株式会社製だ。

ネジを3本を抜き裏蓋をはずす。

そっと歯車を抜き、エタノールにドブ漬け。

その後歯ブラシで洗浄した。

これを外すことのできるすべての歯車に行い、

洗浄した。

残りの歯車を洗浄するため、基板を外そうとしたとき、基板と電池の電極間のハンダクラックを発見した。グラグラしている。これが原因で、時折接触不良が起こり、一日で数時間遅れる症状を起こしていたのだろう。

しっかり再ハンダをした。

基板を外すと残りの歯車を取りはずすことができる。

洗浄が終われば分解した逆順で組み立てるだけ。簡単と言いたいが最近記憶に問題があると指摘されることも多く、1動作ごとに写真撮影。撮った写真を見ながら慎重に組み立てた。。

組み上げて3日、気になる遅れはまだ発生していない。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

SONY AM-FMラジオ SRF-M100の修理

このラジオ、ネットで調べるとコンデンサの液漏れでプリントパターンが断線してしまうらしい。早速分解した。

ネットではC65、220uFが液漏れするらしい。この端子がこれ。

見た目問題なさそうだが取り外し測定してみると容量は127uFでESRは40Ω、不良品だ。また、基版の汚れを見るとたしかに液漏れがありそうだ。

表面も電解液で汚れていてパターンが断線している。

マルツオンラインでニチコンの実装高5mmのSRMシリーズのコンデンサを発注し交換した。

そして断線したパターンの補修のためジャンパー線を2本張った。

この際なので電解コンデンサをすべて交換しようと思ったが、470uFがラインアップされていなくて入手できない。そこで取り外し測定してみるとC64が449uF,0.27Ω。そしてC72が472uF,0.24Ωで基板面もきれい。問題無しとしてもとに戻した。

結局もう一つの220uFであるC26も液漏れしていたので交換。このコンデンサの下にあるスルーホールも断線していたので、IC1の24pinにジャンパー線を張った。

C29,C25の22uFについては液漏れはなかったがESRが高め、3.8Ωと4.6Ωだったので交換。C21の10uFは今回マルツオンラインで購入したコンデンサのほうがESRが高かったので、もとに戻した。

コンデンサの交換をしたところで、FMの受信が可能になった。あとは半田クラックの対応として、表面実装部品以外のハンダをしっかり溶かしたところAMも受信できるようになった。

ニチコンのSRMシリーズの電解コンデンサーは生産中止になっていて、5mm高のコンデンサは今後手に入りにくくなりそう。そこで今後必要になるかもしれないと各種取り混ぜて大人買いをしたら4700円になった。

ということでSRF-M100の修理代は実費で4700円ということになる。高かったの安かったのかはよくわからない。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

SONY FM/AMラジオ ICF-480Vの修理

早速分解してみる。

電池室には液漏れの跡が残っている。

電池のマイナス電極も緑青が吹いている。

この電極とプリント基板のバッテリー端子の導通が怪しそう。ハンダ付けされていないのだ。

これだと思いハンダをつけようとしたが、材質がステンレスのようで。半田が乗らない。

そうか、もともとはんだ付けされていなかったのかもしれない。

基盤のハンダ面を溶かし表面をきれいにし、マイナス電極の基盤との接触部分を細かいサンドペーパーで磨き、バネをはめ込むと無事接触が確認できた。

このICF-480Vの良いところはFMの受信周波数が108MHzまであるワイドFM対応ラジオだというところ。

大部分のAMラジオ局は、6年後の2028年に廃止されFMに移行する計画だ。この移行先が90MHz以上で、これらを受信するためにはワイドFM対応ラジオが必要だからだ。

これで又一台FM/AMラジオが復活した。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

ソニー ポータブルカセットプレーヤー TCM-R3の修理

この機種は語学学習用に適したモノラル・カセットプレーヤーで、再生スピードが可変できたり、テープの内容一部を4秒、8秒とか16秒間分だけICメモリーに入れ、繰り返し再生できたり、カウンターゼロで停止する機能など、ウオークマンなどにはない機能が搭載されている。

押し入れの中に10年ほど放置されていたTCM-R3、再生、早送り巻き戻しができない。モーター音はしているから、重症ではないかもしれない、早速分解してみることにした。

1. PLAYなどの押し釦のある面(フロントパネル)の取り外し

ネジ1を外すとストラップが取れます。続いてネジ2を外し、

カセット室内のネジ3をはずす。

爪100を矢印方向に押し、爪101を軽く押しながらフロントパネルを上に抜く。

2.底板の取り外し

ネジ4,5を外すと底板が取れる。

3.基盤の持ち上げ

3.1 ネジ6,7,8を外す。

3.2 アオ・アカワイヤー止めテープを剥がす。

3.3 ピンクワイヤー止めテープを剥がす。

3.4 フラットケーブル止めテープを剥がす。

3.5 フラットケーブルを外す。

3.6 カセット室内の爪102を外しながら基盤を少し持ち上げる

3.7 バッテリー電極を上に持ち上げると基盤が持ち上がる。

ゴムベルトが溶けてます。

4. ゴムベルトの交換

ゴムベルト2本がタール状に溶けていたので、掃除してから新しいゴムベルトに交換した。モーターからのベルトは千石で購入した30Φ,0.95T。もう一本は35Φ,0.95Tを使用した。

無事動作を始めたが、ICリピート時に小さなノイズが入る。チップコンデンサの交換など老人の目には不可能なので、聞かぬふりをすることにした。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

SONY ハンディカム HDR-CX500Vの修理

症状は、スタートボタンを押しても録画モードにならない。リモコンでは録画できるし、スタートボタンを強くグリグリしながら押すと録画できることもある。これはSTART/STOPスイッチに問題がある。早速分解作業に入った。

1)底板の取り外し

底板の5本のネジを外し、底板を取り外します。

2)リモートコントロール窓の取り外し

矢印のネジを1本取り外し、プラスチック部品を取り外す。ネジと反対側が爪になっています。

3)左キャビネットの取り外し

3-1)リモートコントロール窓を取り外したところに見えるネジをはずす。

3-2)A/VRの扉を開けてネジを外す。

3-3)ハンドストラップの取り付け部分にあるネジをはずす

3-4)底部のネジと電池室のネジをはずす。

3-5)START/STOPと印刷された部分に爪があるので、これをナイフの刃を差し込んで外す。

3-6)左キャビネットを筐体から外すよう水平に引くと外れる。

さて、スイッチを修理だ。

プリントパターンを導電性ゴムでショートするタイプが使われている。

導電性ゴムが劣化することが多いので、ゴムの上に木工用ボンドでアルミフォイルを貼り付けて修理完了。

12年動作を続けたSONYのハンディカム、見事である。もうソニータイマーなどと口が裂けても言わないこととする。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

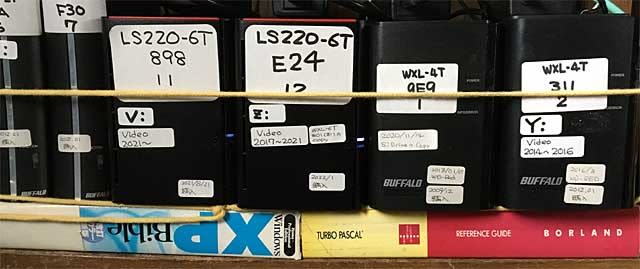

LinkStation LS-WXLのRAIDアレイエラー回復

エラーを起こしたのは2013年12月に購入したLinkStation LS-WXL-4Tで2017年にHDDを交換し6T化したものだ。

このような場合、機械的機構を持つHDDの故障が多いので、ストックしてあったNAS用HDD、WD Redに交換した。

これで問題解決と思ったが翌月の1日、定期的に実行しているレイドチェックでまたエラーが発生してしまった。

そうなると、HDDの問題ではなくLinkStationのハードに問題がある可能性が多い。そこで新たにバッファロー社のLS220-6Tを購入し、データーをすべて転送し一件落着となった。

さて、壊れてしまった LS-WXLはどうするか。捨てる前に分解してみるかと思ったが、分解する前にHDDをの再フォーマットと、RAIDの再構成を試すことにした。

バックアップ設定を削除。デイスクフォーマットXFSでフォーマットを実行。フォーマット終了後RAIDメンテナンスを実行したらエラー無く終了した。使えそうだ。shareフォルダーを共有フォルダーとして作成し、作業完了。

何が起こったのか良くわからないが、NASが一台復帰したようだ。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

カセットデッキ パイオニア T-300SRの修理 (その2)

購入した当時も3時間ほど連続運転するとキャプスタンモーターから異音が出るようになり、モーターの回転軸にCRC5-56を塗布して症状が収まっていたのだ。

今回はモーターを取り外ししっかり注油してみることにした。

まずは分解。上面版を外し、次に背面板を外す。

次に黄色いメイン基板を緑色のディスプレイ基板から外す。

これが一番気を使うところで、メイン基板とディスプレイ基板の間に、基板を傷つけないように緩衝材を巻いたマイナスドライバーを差し込み、

コジながらディスプレイパネルを抜いていく。

これが抜けた状態。

ピンが長いので他の作業中に曲げたりしないよう発泡スチロールを刺しておいた。

メイン基板が外せればカセットメカやディスプレイ基板を固定しているネジにアクセスできるようになるので、容易に全体を分解することができる。

これが取り外したカセットメカ。

DC12Vと書かれたシールが張ってあるのがキャプスタンモーターだ。

これを取り外し電源に接続、回してみた。

かなり大きい音が出ている。

軸受にCRC5-56を歯間ブラシで塗り、曲がれだしてくる汚れを拭き取る作業を何度も繰り返し、汚れが出なくなったら、タミヤセラミックグリスを塗布、

静かになった。

さてこれであと何年もってくれることか。

人気blogランキングに参加しています。

クリックをよろしくお願いします。

| « 前ページ |