アマゾン先住民80人虐殺か=ベネズエラ

【カラカスAFP=時事】熱帯雨林が広がるベネズエラ南部のブラジル国境に近いアマゾン地域で7月、先住民ヤノマミ族約80人が不法入国したブラジルの鉱山業者に虐殺された疑いがあり、ベネズエラ政府は31日、現地に調査団を派遣していることを明らかにした。

ヤノマミ族の代表組織によると、ブラジル人らはヘリコプターを使い、ヤノマミ族の集落を焼き払って虐殺した。狩猟から戻った3人が無残な状態の焼死体を発見した。代表組織は昨年からベネズエラ、ブラジル両国に対し、虐殺の調査や違法業者の排除を要求している。(2012/09/01-22:13)

9月の初め以上のような衝撃的なニュースが流れました。ヤノマミ族は数年前NHKスペシャルで放映され、その映像はとても印象的でした。「ヤノマミ 奥アマゾン 原初の森に生きる」2009年(NHKオンデマンドで今も見ることが出来ます。)

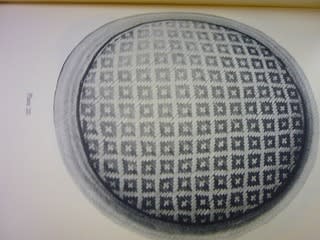

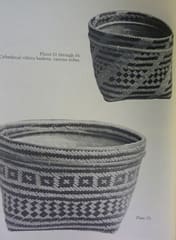

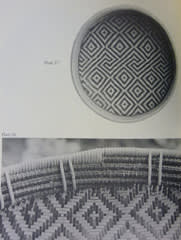

長倉洋海さんの美しい写真集「人間が好き アマゾン先住民からの伝言」1996年 もヤマノミ族を扱っています。このブログの写真はそこから取ったものです。

実は先月岩手にかご編みのボランティアに行ったとき、かご編みを手伝ってくれた大学生が、人類学に関心を持った人でした。今では数少なくなった採集狩猟民のボルネオのプナン族のかごを研究するつもりと言うと、自分も採集狩猟民を知っているといって、挙げたのがこのヤノマミ族でした。

ブラジルなど南米の先住民は、国家の発展に伴いどんどんその数を減らしています。一部に保護区を作ってアマゾンの原生林を保護されていますが、保護区で鉱山が発見されたりすると、鉱山業者や労働者が侵入し、トラブルを起こします。ジャングルの奥の出来事ですから警察権力も及びません。

レヴィ=ストロースの「悲しき熱帯」の中に記録され、後に川田順三が「ブラジルの記憶」の中で現状を伝えたナンビクワラ族も、ブラジル発展の軌道の中でつぶされていったようです。

文明は周囲に広がる文明以前の社会を蹂躙しながら進んでいきます。近代ではヨーロッパがアフリカ、アジア、南北アメリカで植民地化したり奴隷化したりして世界を支配してきました。グローバリズムの名の下にその過程は今も進行中です。

日本文明も大和朝廷が成立するやすぐに、東北の蝦夷征伐を実行しています。

現代の日本でも竹島や尖閣列島の問題で国際紛争の渦中にあります。これほど情報社会が進んでも偏った情報が広まり、国家意識にとらわれた人々が個人的に冒険に乗り出したりしています。

北方4島の問題でもロシアとの間でもめています。もともとあそこはアイヌ人が住んでいたところで、それをロシアと日本が自分のものとして主張しているのです。

現代文明と国家、これは切っても切れない関係にあり、どんな奥地の森に暮らしている人々も国家の一員になることによって、文明の恩恵?に浴すことになります。それと共にグローバリズムの進展によって、個性的な文化も失われていきます。

そのようにして文明化された人々は多くの社会で最下層を形成することになります。

人類にとっては文明化以外の選択肢は残されていないようです。そしてその先に何があるのか・・・・