眞子さまには、国民からも祝福される幸せな結婚をして欲しいと思ってますが

眞子さま、11月に結婚発表の可能性も の記事は・・・ こちら

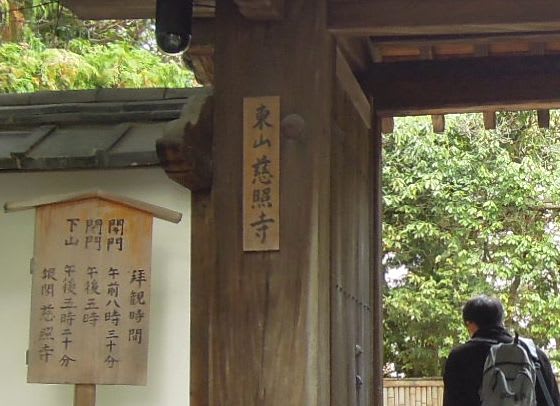

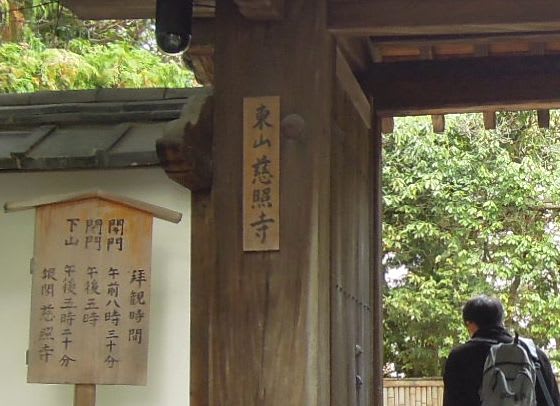

銀閣寺の総門前 2015年11月

銀閣は、金閣、飛雲閣(西本願寺境内)とあわせて京の三閣と呼ばれ

銀閣寺は「人の世むなし(1467年)、応仁の乱」から生まれました。

銀閣寺垣(ぎんかくじがき)

総門を入り右折した白砂の参道は、寺院の防衛的な役割があったと考えられ

細い路地のような銀閣寺垣と呼ばれる竹垣が、中門へと続いています。

また、見えないようになっているのですが(この写真に見えています。(^^ゞ)

俗世から浄土の世界に入る境界線があるので、行かれたら見つけてください。

中門

銀閣寺の正式名は『東山慈照寺』(とうざんじしょうじ)と言います。

観音殿(銀閣)を含めた寺院全体を「銀閣寺」と呼ばれ

平成6年 (1994年) 、世界遺産文化遺産に登録されました。

銀閣寺と呼ばれる説には

銀閣寺の建立が、文明14年(1482年)室町幕府八代将軍足利義政公によるもので、義政公は祖父にあたる三代将軍足利義光公の北山殿金閣(鹿苑寺)にならい、山荘東山殿を造営しこの東山慈照寺(義政公の法号 慈照院にちなみ)の俗称として、江戸時代に入ってから「銀閣寺」と呼ばれるようになったそうです。

月見台と銀沙灘(ぎんしゃだん)

現在の向月台は、高さ約180cm、頂上部の直径は120cmありますが、歳月が経つと共に形状が変化して、お椀を伏せたような形だったのが人の手によって徐々に高くなり、今のように富士山を思わせるような形になったと言われています。

波紋を表現した「銀沙灘(ぎんしゃだん)」は、向月台と同じ「白川砂(しらかわすな)」と呼ばれる京都特産の砂が使われています。この白川砂は反射率が高く、月の光を反射して方丈を淡く照らす効果があると言われています。

錦鏡池と東求堂(とうぐどう) 国宝

日本最古の書院造建築物で、1486年に建築されました。

お庭の中心が錦鏡池(きんきょうち)であり、東求堂から銀閣にかけて配されています。また池には仙人洲や白鶴島といった中島が配置され、それぞれ自然石を利用した橋が架けられています。

東求堂の名前は、仏教の世界では西に極楽浄土があると考えられ

「東方の人 念仏をして 西方に生ずるを求む」から、名付けられました。

義政公の持仏堂で、一層の入母屋造り、檜皮葺きです。

北面には六畳と四畳半の二室があり、北面東側の四畳半は

草案茶室の源流、四畳半の間取りの始まりと言われています。

ーーー京都ぶらり 歴史探訪より(写真禁止で撮れなかったところです。)ーーー

東求堂の中に入ります。

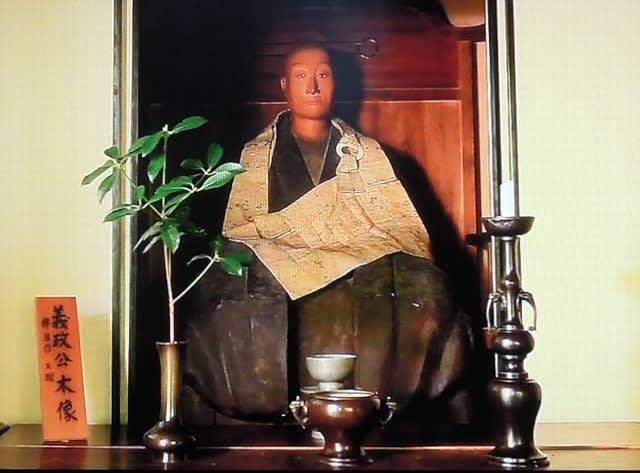

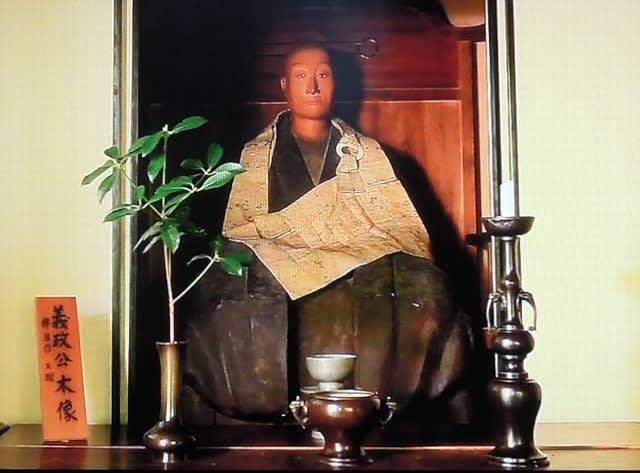

足利義政公 木像

阿弥陀如来立像

義政公が、毎日「極楽往生」を願って手を合わせたと言われています。

ーーーーー ここまでは「京都ぶらり 歴史探訪」より ーーーーー

東求堂を出て展望台へ向かいます・・・

展望台からの眺めです。

展望台からは、銀閣寺の庭園や建物が見渡せますが

遠くには山々も見えています。。。

眞子さま、11月に結婚発表の可能性も の記事は・・・ こちら

銀閣寺の総門前 2015年11月

銀閣は、金閣、飛雲閣(西本願寺境内)とあわせて京の三閣と呼ばれ

銀閣寺は「人の世むなし(1467年)、応仁の乱」から生まれました。

銀閣寺垣(ぎんかくじがき)

総門を入り右折した白砂の参道は、寺院の防衛的な役割があったと考えられ

細い路地のような銀閣寺垣と呼ばれる竹垣が、中門へと続いています。

また、見えないようになっているのですが(この写真に見えています。(^^ゞ)

俗世から浄土の世界に入る境界線があるので、行かれたら見つけてください。

中門

銀閣寺の正式名は『東山慈照寺』(とうざんじしょうじ)と言います。

観音殿(銀閣)を含めた寺院全体を「銀閣寺」と呼ばれ

平成6年 (1994年) 、世界遺産文化遺産に登録されました。

銀閣寺と呼ばれる説には

銀閣寺の建立が、文明14年(1482年)室町幕府八代将軍足利義政公によるもので、義政公は祖父にあたる三代将軍足利義光公の北山殿金閣(鹿苑寺)にならい、山荘東山殿を造営しこの東山慈照寺(義政公の法号 慈照院にちなみ)の俗称として、江戸時代に入ってから「銀閣寺」と呼ばれるようになったそうです。

月見台と銀沙灘(ぎんしゃだん)

現在の向月台は、高さ約180cm、頂上部の直径は120cmありますが、歳月が経つと共に形状が変化して、お椀を伏せたような形だったのが人の手によって徐々に高くなり、今のように富士山を思わせるような形になったと言われています。

波紋を表現した「銀沙灘(ぎんしゃだん)」は、向月台と同じ「白川砂(しらかわすな)」と呼ばれる京都特産の砂が使われています。この白川砂は反射率が高く、月の光を反射して方丈を淡く照らす効果があると言われています。

錦鏡池と東求堂(とうぐどう) 国宝

日本最古の書院造建築物で、1486年に建築されました。

お庭の中心が錦鏡池(きんきょうち)であり、東求堂から銀閣にかけて配されています。また池には仙人洲や白鶴島といった中島が配置され、それぞれ自然石を利用した橋が架けられています。

東求堂の名前は、仏教の世界では西に極楽浄土があると考えられ

「東方の人 念仏をして 西方に生ずるを求む」から、名付けられました。

義政公の持仏堂で、一層の入母屋造り、檜皮葺きです。

北面には六畳と四畳半の二室があり、北面東側の四畳半は

草案茶室の源流、四畳半の間取りの始まりと言われています。

ーーー京都ぶらり 歴史探訪より(写真禁止で撮れなかったところです。)ーーー

東求堂の中に入ります。

足利義政公 木像

阿弥陀如来立像

義政公が、毎日「極楽往生」を願って手を合わせたと言われています。

ーーーーー ここまでは「京都ぶらり 歴史探訪」より ーーーーー

東求堂を出て展望台へ向かいます・・・

展望台からの眺めです。

展望台からは、銀閣寺の庭園や建物が見渡せますが

遠くには山々も見えています。。。