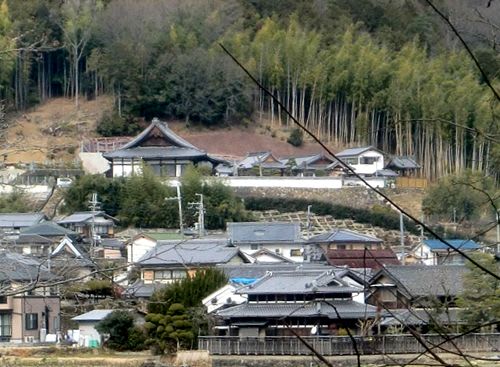

上の口バス停から、下條橋に向かって歩いていくと・・・右手の高い所に

「浄圓暮鐘 (じょうえんのぼしょう)」が詠まれた、浄圓寺 さんが見えました。

浄圓寺 さんは

浄土宗西山禅林派の寺院で文永6年(1269)に、浄音上人によって創建されました。

浄音上人は、京都本山禅林寺(永観堂)第17世を務めた人物です。元は芥川河畔(浄蓮河原)に

あったが、延宝年間(1673~1681)に水害があり、元禄16年(1703)に当地に移されました。

浄圓寺さんの高い階段を上って山門をくぐると・・・画像の正面に見えているのが本堂です。

本堂ではご住職さまから「真実は、生れたことと死んだことだけ」と、このような内容の有りがたい

お話を聞かせて頂いてましたが、限られた時間のウォークなのでお話は途中で終わりました。

原八景の一つ 「浄圓暮鐘 (じょうえんのぼしょう)」が、詠まれた鐘楼は

第二次世界大戦時の昭和十八年(1943)に供出され、その以後は鐘楼がありませんでした。

これは檀信徒の浄財により鐘楼が平成20年に新しくされた、現在の鐘楼です。

そして、平成23年(2011)の「宗祖法然上人800年大遠忌法要」の

記念事業として、山門、土塀、本堂等も、きれいに改修されてました。

これは、浄圓寺さんのきれいに改修された山門から見た「原盆地」です。

浄圓寺さんが、高いところに建っているのがお分かりになりましたでしょうか?

原集落では、家は高いところに建て、低いところは畑や田んぼにしていました。

浄圓寺「浄圓暮鐘 (じょうえんのぼしょう)」が詠まれた漢詩を、口語訳しています。

浄圓寺 「浄圓暮鐘 (じょうえんのぼしょう)」

夕日のなか、春真っ盛りの景色である。

竹林の一角にお寺が鎖(とざ)されるようにあり、

老僧がつく釣鐘の響きが聞こえる。

ひらひらと散る花、風を誰が恨んだりするだろうか。

夕日のなか、春真っ盛りの景色である。

竹林の一角にお寺が鎖(とざ)されるようにあり、

老僧がつく釣鐘の響きが聞こえる。

ひらひらと散る花、風を誰が恨んだりするだろうか。

歴史ウォークの資料より・・・(^^ゞ

~~~~~~~ 今日の誕生花 日比谷花壇より ~~~~~~~

花名 : ウメ(紅) 花言葉 : 忠実

春の兆しを感じていち早く咲くので、好まれるのでしょうか?

中国の原産で、日本には飛鳥時代から奈良時代に導入されたと考えられています。