*「大和はくにのまほろば」…回りに海を持たないまさに「山都(やまと)」の山々。奈良の山「ならでは」の話題を綴っていきます。色んな資料を参考にしましたが、写真はすべて私の登った時のもので古いものも含んでいます。*

<宇陀高原エリア>

(61)大平山

「山麓に日本茶発祥の寺」

<手前中央、背後は貝ヶ平山・額井山>

宇陀市榛原区高井にある山。山麓にある仏隆寺は榛原から続く伊勢街道に近く、嘉祥三年(850)、堅恵(けんね)の創建と伝えられる真言密教の古刹です。堅恵は空海の高弟で、師が唐から持ち帰った茶の種をこの寺内に播いたのが日本での茶栽培の始まりと伝えられ、堅恵が茶を挽いた石臼は寺宝となっています。また門前の望月桜(もちづきさくら)は県最古の巨樹といわれ、天然記念物に指定されています。

仏隆寺から車道を下り、井戸杉の手前で林道・室生ダム開路線に入ると、100m程で大平山への登山口があります。マツやヒノキの林を登り、苔蒸した石がごろごろする涸沢からヒノキ林の急登で稜線上の峠に出ます。痩せ尾根を過ぎ、ピークを一つ越すと胸を突く急坂で大平山頂(711.5m)です。

狭い山頂は木に囲まれていますが、南側だけがほんの少し開けて、田圃の中に民家の点在する赤埴方面、遠く雪を被った薊岳あたりの台高の山が見えました。

急坂を下り、やや顕著な岩稜を少し登りかえして尾根上の倒木を避けながら山腹を捲いていくと高峰山(802m)。

山頂は深い樹林の中でまったく展望はありません。

急坂を下り、ヒノキ林の中の758.8m四等三角点を過ぎて「明治百年記念造林」の碑が立つ峠から南に下ると、役行者像が祀られた唐戸峠にでました。

(62)三郎ヶ岳

「三兄弟の末っ子の山」

宇陀市榛原区曽爾村にある倶留尊山を太郎山、曽爾村と宇陀市の境の住塚山を次郎山、この山を三郎ヶ岳(879m)と呼び、古くは佐武良ヶ岳とも記しました。

遠望すると頂上部はなだらかな円形で優美な姿です。北山麓を室生寺に通じる室生古道、南麓には伊勢参りで賑わった伊勢本街道が通っています。旧室生街道(室生古道)は室生寺への参詣道で、高井宿で伊勢街道と分かれ、仏隆寺、唐戸(からと)峠を経て室生寺に至ります。また、伊勢本街道は高井宿から諸木野(もろきの)関、石割峠を越えて伊勢へ続いています。難波と伊勢を結ぶ伊勢街道は、他に阿保越と呼ばれる北街道、高見越と呼ばれる南街道がありますが、本街道と呼ばれるこの道はその中間を通っています。

明開寺奥ノ院

明開寺奥ノ院

三郎ヶ岳への最短コースは伊勢本街道石割峠からです。峠近くにある石割山明開寺は日蓮宗の小さな、山に抱かれたような寺で、本堂と住居の間を通り抜けるとすぐ山道になります。奥ノ院を経て急坂を登ると山頂に着きます。

北東に住塚・国見・倶留尊山

東に局ヶ岳、栗ノ木岳、三峰山

南東に迷岳、大きく高見山、右端に遠く白髪岳、南に大峰・台高の山々、西は金剛・葛城と素晴らしい展望が得られます。高井から仏隆寺、高城山を経て三郎ヶ岳へ登り、石割峠へ下るのが一般的なコースです。

(63)高城山(たかぎさん)

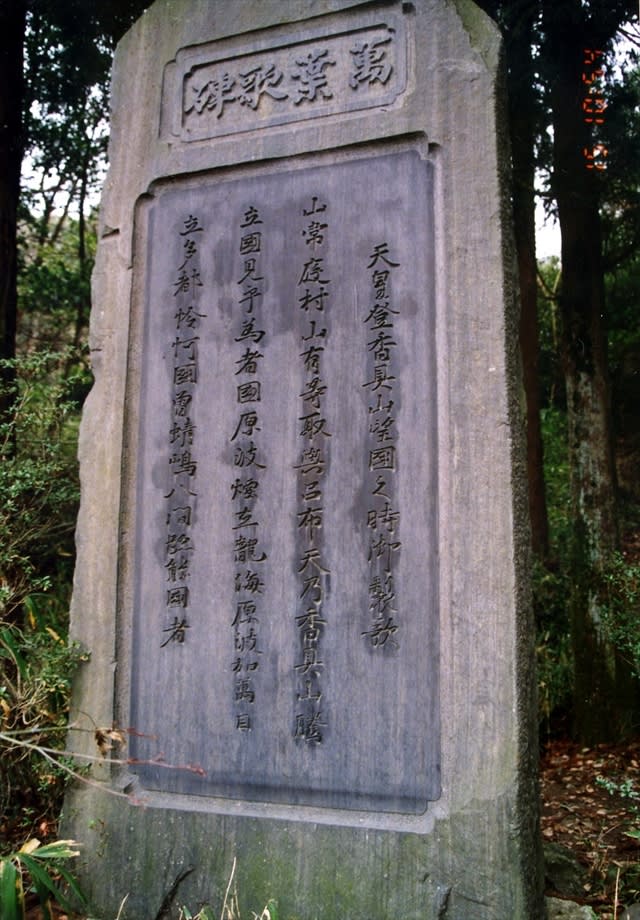

「神武天皇国見伝説」

三郎ヶ岳と稜線伝いに西に隣りあう山で標高は810。赤埴山(あかはにやま)の別称をもち、神武天皇の国見伝説が残ります。

三郎ヶ岳からしばらくは急な下りで慎重に降ると、後は道もはっきりしていて、のんびりと稜線歩き。小さなピークを越してまた急降下、最後に急坂を登ると四阿のある高城山頂上に着きます。

少し先の三角点と祠のある所の方が見晴らしよく、展望図も備えられています。左手にはここから見ると鋭さにかける高見山、そして特長ある袴ヶ岳の上に伊勢辻山。

ずっと右手に大平山、その上に鳥見山、貝ヶ平山、額井岳が並んでいます。

下山はちょっとした露岩にも真新しい鎖が取り付けられていて、安全に林道まで下ることが出来ます。山頂から仏隆寺まで約40分でした。

宇陀市のHPによると、仏隆寺は「室生寺の南門、すなわち正面の門として極寺と末寺の関係にあり、室生寺の宿坊または住職の隠居寺として重要な役目があった。』お寺だそうです。

(64)袴ヶ岳(はかまがたけ)

「美しい円錐形の山」

伊勢本街道を挟んで北の三郎ヶ岳、高城山と向かい合う四等三角点816.7mの低山ながら、高城山から見ると美しい円錐形で登行欲をそそられます。

2008年冬、この山に登りました。高井で仏隆寺への道を分け、赤埴(あかばね)から細い道を諸木野川沿いに遡ります。埴(はに)は土器や瓦に使われる粘土のことですので、おそらく水銀を含んだ赤い色をした土が採れた土地と思われます。

諸木野の集落を抜け、峠に向かってしばらく走った地点に駐車。急な道を30分ほどで内牧から登ってきた林道と出会い、ジメジメ山道を峠らしいところに登り着きました。

テープに導かれて尾根道をいくと、780mピークからはしっかりした山道になり、鞍部から登り返して露岩を越えると、狭い頂上でした。

展望は松と灌木に遮られる真北を除いてほぼ360度で、更に遠く伊勢の山が霞んでいました。下りは780mピークから左の石割峠に続く尾根から谷に出て、しばらくで伊勢本街道に出ました。

(65)室生山(むろうさん)

「女人高野山」

かなり前(78年5月)になりますが、仏隆寺から室生寺まで室生古道を歩いたことがあります。カラト池の峠に来ると、室生川を隔てて緑の室生山が姿を現しました。それまで退屈な広い道を歩いてきただけに、この眺めは強く印象に残っています。この峠はカラミタ峠と呼ばれ、空海が室生山を開くとき、この峠からの景色を「唐(カラ)を見たようだ」と絶賛した所といいます。またカラト池は室生火山帯の古い火口の跡にできたと聞いたことがあります。

室生山は東西二峰あって、東の焼山(652m)の方が標高が高いのですが、普通は室生寺奥の院のある如意輪山を指していいます。

境内から奥の院への参道途中、無明橋のかかる谷間周辺にはシダの大群落があり、「室生山暖地性シダ群落」として天然記念物に指定されています。

400段の長い石段を登ると奥の院です。ここから如意輪山頂(621m)へは、はっきりした道はなく、薄い踏み跡を探して登りますが、山頂は深い樹林の中で、無展望です。

室生寺は、寺伝によると役行者の開山、空海の再興とされ、「女人高野」として名高い真言宗の古刹です。国宝五重塔をはじめ、本堂、金堂(いずれも国宝)はじめ重要な建築物が多く、境内にシャクナゲが多い花の寺でもあります。

北西の室生ダムに続く竜鎮渓谷の竜鎮神社や、南東1キロに室生竜穴神社など、周辺には室生開山に竜神が関係することを示す旧跡が残っています。

二上山雄岳

二上山雄岳