大和はくにのまほろば」…回りに海を持たないまさに「山都(やまと)」の山々。奈良の山「ならでは」の話題を綴っていきます。色んな資料を参考にしましたが、写真はすべて私の登った時のもので古いものも含んでいます。

(11)高峰山 「天理市の最高峰」

同じ名前の山は桜井市にもありますが、ここでご紹介するのは大和高原にある一峰で、国道25号(名阪国道)の天理東インターチェンジ付近から正面に見える天理市で一番高い山です。この辺り、西側は春日山断層崖と呼ばれて急激に奈良盆地に落ち込んでいますが、東側は割合になだらかな地形になっています。

322.2mの頂上には2基の電波塔と三角点がありますが、 ヒノキ林の中で展望は得られません。奈良盆地からよく見える赤白まだらの鉄塔(高峰中継所)が建つ別のピークは、小さい谷を隔てて三角点ピークの北側にあり、別の林道が頂上まで通じています。中継所横からは城山や春日の芳山が望めました。

(12)国見山(国見岳)「地図に載らない<元>奈良市のエベレスト」

国見の名を持つ山は全国に数知れず、奈良だけでも何山かあります。ところが奈良市矢田原町と天理市福住町の境にあるこの山は、私の知る限り、どんな地図にも載っていないのです。標高は680mですが生駒山よりも40m高く、近年までは奈良市の最高峰だったので「奈良市のエベレスト」と呼ぶ人もいました。しかし2005年、都祁村が奈良市に併合されたため最高峰の座を貝ヶ平山(都祁村と宇陀市の境にある)に譲りました。

天理市別所から登ると塔ノ森の十三重塔(奈良時代のもの)を見て、666mの三等三角点(点名・長谷)を過ぎて1時間ほどで登れます。

山頂は広場でベンチやテーブルもあり、展望も良いところです。北側の登山口・矢田原の近くには古事記の編纂者・太安万侶の墓があります。

(13)大国見「平城京のあった大和国原を望む山」という意味の山名ですが標高は498m。

山頂に神名を刻んだ石と小さな祠があり、山腹にも大きな石が点在しています。山頂付近のものは古代信仰の磐座跡と考えられます。

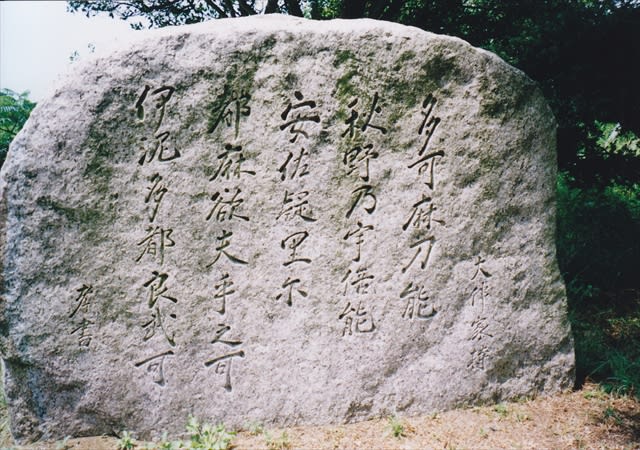

山麓の桃尾滝(ももおのたき)は落差23m。大和名所図会では「滝」と記され「桃尾滝ともいふ」と書き添えられています。この辺りは古来「石上(いそのかみ)」と呼ばれ、布留川の上流に架かるので新古今集では「布留の滝」の名で、「今はまだ 行きても見ばや 石の上 ふるの滝津瀬跡をたづねて 後嵯峨天皇」と歌われています。現在も行場として打たれる人が多く、毎年「滝開き」の行事が行われています。

(14)竜王山「恨みのじゃんじゃん火」

竜王(竜神)は水の神様で、天理市と櫻井市の境にあるこの山も、国内に数多い同名の山と同じように、昔から雨乞いのために登られてきました。

頂上近くには、それぞれの登り口の地名を冠した「藤井竜王社」と「柳本竜王社」があります。この山は奈良盆地と大和高原を扼する要衝にあり、戦国末期の天文年間に土地の豪族・十市遠忠が山城を築きましたが、遠忠の子・遠勝のとき(永禄十一・1568年)、松永久秀に攻められ落城しました。「それから、今にも雨の降りそうな夏の晩に、城址に向かってホイホイと叫ぶと、城址の方から火の玉がジャンジャンと音を立てて飛んでくるという。」(天理市の説明板より)これは戦死した十市方の武士の人魂と恐れられました。

三角点(586m)のある山頂はその南城跡で、今は公園風に整備されています。大和平野を見下ろし、竜門山系や金剛、葛城、生駒の山並み、遠くは明石大橋まで望むことができます。

やや離れた標高521mピークにある北城跡には、土塁や石垣、竪堀などが残っています。

また、この辺りは古墳の多いところで、竜王山の登山道の途中にも「柳本古墳群」があり、円墳・方墳300基が残されています。

西山麓には我が国最古とされる「山辺(やまのべ)の道」が通り、道沿いの古刹・長岳寺は「釜口(かまのくち)の御大師さん」と呼ばれ、弘法大師の霊地として親しまれています。