今年初めての旅は「台湾10大都市周遊5日間」のツァーでした。初めての台湾は思いのほか見所が多く、気候も過ごしやすい季節でしたので楽しい旅になりました。

3月3日 昼過ぎ台北に着き、まず陶芸の故郷といわれる鶯歌(イングー)を散策。かっては尖山埔路と呼ばれ、両側に製陶工場が並んでいた鶯歌老街は、今は工場は郊外に移転して陶磁器の店を中心とした町並みになっている。

次に三峡(サンシア)へ。三峡渓に架かる長福橋を渡ると賑やかな三峡老街で、亭仔脚と呼ばれるアーチ型のアーケードの下に赤煉瓦の立派なバロック式建築が並ぶ賑やかな商店街である。近くの清水祖師廟は災難除けや福を授ける神様として人々から篤く信仰され、建物の至る所に芸術的な素晴らしい技巧がこらされた台湾美術の宝庫である。

旧暦正月15日は台湾四大節句のひとつ「元宵節(げんしょうせつ)」で、台湾各地でこの日を前後にランタンフェスティバルが行われる。今年のメイン会場・新竹高速鉄道駅前広場で人混みの中を約1時間、夢のように美しくも妖しい世界に迷い込んだような一刻を過ごした。

3月4日 台中のホテルを出て宝覚寺へ参詣。境内の金色に輝く布袋さん(弥勒菩薩)は高さ30.1m(1)。本堂の釈迦三尊に詣でて外に出ると、戦時中に亡くなった日本人や台湾出身で日本軍人として戦い戦死した人の慰霊碑や納骨堂があり、改めて台湾と日本との深い関わりを感じさせられた。台中を出て、標高750m地点にある台湾最大の湖・日月潭(リーユエタン)(2)へ。真ん中の島を境にして北側が円形に近いので日潭、南側は三日月形なので月潭と呼ばれる(異説あり)。湖を見下ろす文武廟には孔子、武聖関公(関羽)、開基神明が祀られている(3,4)。

午後は日月潭から1時間半ほどの台南へ。清代初期には首府として台湾の政治・経済・文化の中心地として栄えた。赤嵌楼

は1652年、当時台湾を占領していたオランダ人が築いた城の址。現在は清時代の海神廟と文昌閣が建ち(1)、北東稜堡基礎部分の煉瓦が残っている。また1661年、抵抗運動の末、オランダ人から台湾を解放した鄭成功記念像が庭園に立っている。蓮池潭(リャンチータン)は高雄市郊外にある周囲約5kmの美しい淡水湖である。自由行動になったが、楽しみにしていた龍虎塔(2)は残念ながら修理中で登れなかった。池の周辺のお堂などを遠望しながら、中央の橋まで行ってハスの花を見た。夕刻、台湾南部にある台湾第二の都市・高雄(カオシュン)に着き寿山公園から街の展望を楽しんだ(3)。レストランで夕食後、長さ数百mに渡ってずらりと屋台が連なる六合国際観光夜市 (4)を散策した。

3月5日 台湾3日目は西海岸南部の高雄から東海岸ほぼ中央の花蓮まで338kmのバス移動である。原住民の集落(1)がいくつか点在する山間部を走り抜けて東海岸にでる。台東で昼食後、65キロ北東の三仙台へ。元は一つの岬が海水の浸食で先端が離れ、三つの岩の小島となったものである(2,3)。美しい海岸美を鑑賞したあと、再び11号線を北上。静浦の北回帰線標誌(記念塔)で休憩(4)。北回帰線は23度26分22秒を通り、西海岸台湾海峡側は嘉義を通っている。この線より南は熱帯で北は亜熱帯とされている。この日は花蓮(ホアリェン)で泊まった。

3月6日 盛り沢山なスケジュールの最初は、まず太魯閣(たろこ)渓谷。花蓮県を流れる立霧渓が大理石などの硬質の岩盤を侵食して作り上げた美しい渓谷で、標高3000m級の中央山脈を通り花蓮と台中を結ぶ「東西横貫公路」が通っている(1)。今はバスの窓から楽に渓谷美を眺められるが、道路工事中には212人の尊い犠牲があった。長春祠はその霊を慰めるために建てられた(2)。花蓮に帰り名産の大理石工場を見学した。特急列車で移動するはずだったが、先行の貨物列車の脱線事故のため駅は人で溢れている(3)。結局、バスで山越えして北行するが、海からすぐに迫る断崖上の道路が鉄道ともつれ合うように、幾つものトンネルを連ねながら続いていて(4)、何度も肝を冷やす。結局これで台湾をバスでほぼ一周することになった。

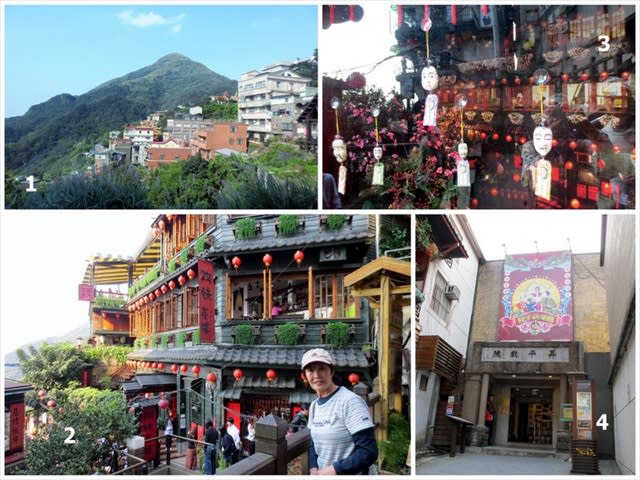

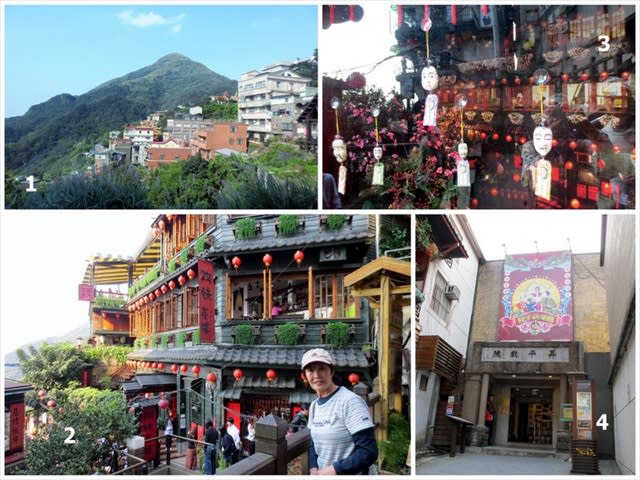

九フン(人偏に分)は台湾北東部にあり、戦前(清の時代から)は近くの金瓜石に東洋一といわれた金鉱があった関係でゴールドラッシュで栄えた町。閉鉱後はノスタルジックを感じさせる往時の町並みがそのまま残り、今は新しい観光の町となって生まれ変わっている。映画「非情都市」で有名になったが、その舞台となった阿妹茶酒店が(2)。この町は宮崎俊監督の「千と千尋の神隠し」の舞台でもあり、阿妹茶酒店の向かい側には『神隠少女』湯婆婆的湯屋…の看板を出し喫茶店があった(3)。(4)は「昇平戯院」。台湾最古の映画館で今は資料館のような形で保存されている。しばらく坂の多い町を散策した。

台北に着いたのは17時を過ぎていて、慌ただしく故宮博物館を見学した。何しろ70万点の収蔵品を有する博物館なので、わずか1時間余りの見学ではその一端に触れただけに終わった。ホテルで夕食を済ませ、台北101へ。高さ509.2m、地上101階、地下5階の台北のシンボルタワーで、ショッピングモールや証券取引所、銀行や企業も入る複合ビルである。世界最速」を誇るエレベーターで89階の展望階に昇り、美しい台北の夜景を見下ろした。ホテルに帰ると21時、長い一日だった。

3月7日 最終日はゆっくり起きて二人で台北のホテル周辺を散策した。まず朝市を見て迪化街(テイーホァチエ) へ(1)。19世紀中頃の清代に貿易商人が形成し始めたというだけに、100年を超す老舗がずらりと並ぶ問屋街である。その一画にある台北霞海城隍廟に詣でる。ツァー最後の目的地は中正記念堂(2,3)。「中正」とは蒋介石の名前で(介石は字・あざな)、彼の遺品などが飾られている。日中戦争の相手だけに、われわれ高年者には複雑な思いだった。これですべての日程を終えて台北空港へ向かう(4)。

台湾は時差が僅か1時間でフライトの時間も短く、気軽に行くことができる「外国」である。人々は概して好意的で暖かく接してくれる。とくに高年者には親日家が多く、日本語で話しかけてきて君が代を歌ってくれた人までいた。お蔭で楽しく過ごせて、是非また再訪したいと思っている。