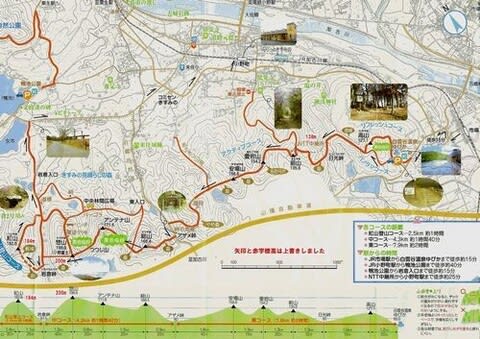

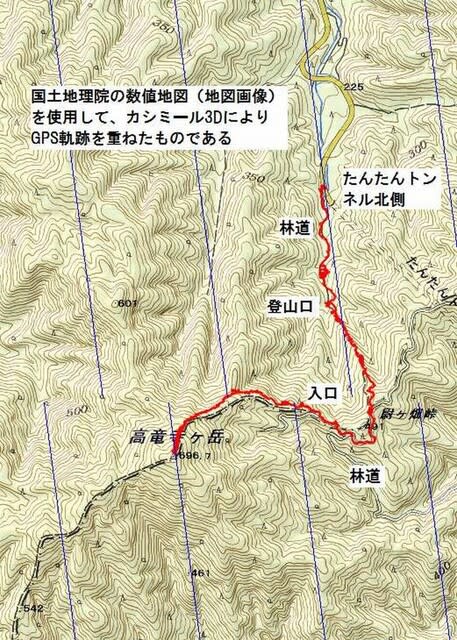

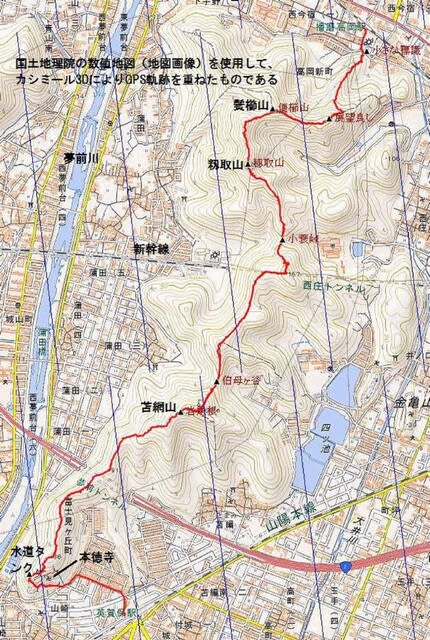

「播磨に面白い岩山がある」と山友達に誘われて、三草アルプス・数曽寺

加東市山口の公民館前の私道手前に駐車

今日は天気も良くて風もなく絶好の登山日和となりそうです。

今日は天気も良くて風もなく絶好の登山日和となりそうです。

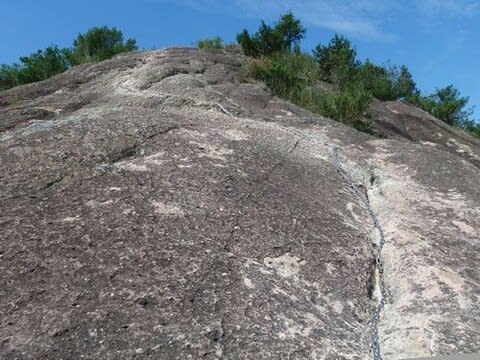

ケルンのあるP186ピークを過ぎて馬の背を快適に歩きます。

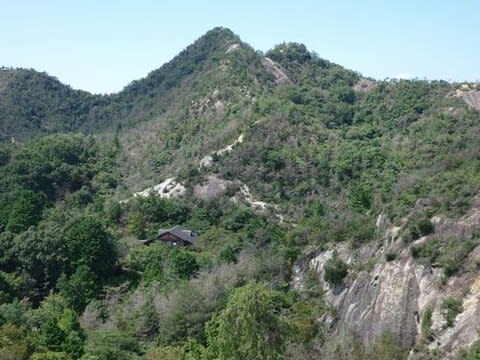

播磨アルプス(高御位山)に比べ、この山はスラブ尾根が広範囲に亘り、

播磨アルプス(高御位山)に比べ、この山はスラブ尾根が広範囲に亘り、

望もアルプスを想わせるものがあります。

藪も谷もあり変化に富んだ山行ができました。

藪も谷もあり変化に富んだ山行ができました。

P298を過ぎると、小さいながらも少し緊張するキレットがありました。

その間に架かる明石海峡大橋、さらにその右には淡路島が

展望が良すぎて時間を食ったので、大坂山は寄らずに数曽寺峠から谷

を下ることにしました。(写真はWEBから借用)

岩尾根とは違ってこの谷道は、穏やかで森林浴がたのしめました。

岩尾根とは違ってこの谷道は、穏やかで森林浴がたのしめました。

数曽寺池に下山

対岸には別荘地が並び、ちょっとエキゾチックな感じでした。

対岸には別荘地が並び、ちょっとエキゾチックな感じでした。