先週は、土、日とお休みの貴重なお時間を頂戴して中小企業の経営者お2人にインタビュー、いろいろといい話を伺うことができました。その件は追ってまとめるとして、今日は最近考えることを2つ。

1つめは、元気な中小企業とそうでない中小企業の違いについて。

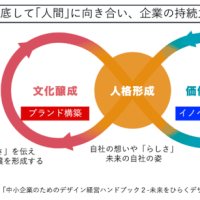

このテーマについては、最近は中小企業向けのセミナーでもよくネタにしていますが(プレゼン資料ではこんな感じです。)、元気な中小企業に共通する

(1) 気持ちのよい挨拶

(2) 上手な説明

が、その会社のファン、その会社の応援団を生み、規模は小さくてもそれ以上のパワーをもった存在になっている、というのがその骨子です。

つまり、元気な中小企業は、社員が自分の会社・自社の製品にプライドを持ち、強い当事者意識をもって仕事をしているから、30人なら30人のパワーが最大限に活かされている。そしてそれだけでなく、(1)や(2)が周りの人を巻き込み、その会社の製品を宣伝しましょう、販売しましょうという代理店、面白い技術、面白いテーマだから一緒に開発をやりましようという共同開発先、その製品に合った部品はうちが供給しますよ、その工程の加工はうちで請け負いますという外注先、興味深い事業だから資金面を応援しましょうという取引金融機関、新しい支援制度ができたら御社にピッタリではと知らせてくれる支援機関など、多くの協力者のパワーがそこに加わっていくわけです。それに対して、説明は独りよがりでよくわからない、なんだか感じが悪いという会社だと、周囲の人々をなかなか巻込めないだけでなく、30人なら30人の社員のパワーすら十分に引き出せない。これが大きな差になってくるのは当然のことです。先週末にインタビューをした2社の社長も、いずれも社員より1桁~2桁くらい多くの社外の方々が、自社に関係して動いてくれているのではないか、とのことでした。

同じ社員が30人という中小企業でも、その先にどれだけ多くの関係者が動いているかによって、パワーも元気も全く違ってくるということです。

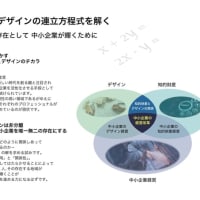

中小企業の場合、限られた人材、資金などのリソースを有効活用することは、極めて重要なポイントになります。ここが大企業とは大きく異なる部分であり、その重要性は知財を考える際にも例外ではありません。だから、中小企業の知財を考える際には、排他的な側面ばかりに目を奪われることなく、知財を使っていかに自らの活動領域を広げ、仲間を増やしていくか、という視点を常に意識しておくことが重要になるのです。

2つめは、「特許権を取得した分野で市場シェアが高くなっている→特許権が参入障壁として働いたので事業がうまくいった」という論調の、ある論文を読んでいる際に感じたことです。自分自身もかつては特許で参入障壁を構築→事業をコントロールして高い利益率、となるのが知財戦略の理想像、といったことを主張してきたのであまり偉そうには言えませんが、このような短絡的な因果関係は事実を正確に反映していないことが多いし、時としてこうした論調は、経営者に対してとても失礼な言い方になるので、注意が必要です。

特許をとったから事業がうまくいった、ということは、つまり、道具が良かったから勝てた、バットが良かったからヒットが出た、と言っているようなものです。以前のエントリに書いた、微妙な空気・複雑な表情は、こういう場合に表れてしまうのかもしれません。

そりゃあ、バットに問題があればヒットを打ちにくいのは事実だから、バットの重要性を否定するものではないけれども、じゃあこのバットを渡したら貴方もヒットが打てるのか、と。それは、日頃からのトレーニング、試合前の準備、打席での読みがあってこそヒットが生まれるわけであって、ヒットを打ったのはバットではなくプレイヤーです。だから、我々のような立場にあるものが調査・分析すべきことは、単にこのバットでヒットが出ました、ということではなく、プレイヤーがバットに何を望み、どのように使おうと考え、ヒットの出たバットのどういう部分が良かったのかといったことであり、そういった情報を基にして、プレイヤーによりよいバットの使い方を伝えていくことです。つまり、経営者がなぜ特許を取ろうと考え、特許が事業の成功にどのような役割を果たしたかを把握し、そこから経営者が特許についてどういう場面でどのように考えていけばよいのか、というコツなりガイドラインなりを示していくことにあるはずです。

こういう思考は、いかにしてよいバットを作るか、という世界とは頭を使う方向が全く異なるので、バット職人同士で議論をしていても埒があきません。やはりプレイヤーの意見をよく聞くこと。そして、ゲームのルール、ゲーム全体を構成する要素をよく理解して、バットの果たすべき役割を客観視できるようにしておくこと。事業、経営と特許の関係を考えるには、そこができていないと話になりません。

<お知らせ>

1. 10月26日(宇都宮市) 第5回首都圏北部4大学(4u)合同知財実践セミナー で、「事例で学ぶ知的財産の意味と役割」と題して講演をさせていただきます。6-7月に関東各県を回らせていただいた「発見!元気な中小企業の3つの秘訣~知的財産で磨こう!あなたの会社の強み~」に準じた内容となる予定です。

2. 11月9日(三条市) 戦略的知財マネジメント促進事業 知財セミナー で、「発見!元気な中小企業の3つの秘訣

~知的財産で磨こう!あなたの会社の強み~」と題して講演をさせていただきます。6-7月に関東各県を回らせていただいたシリーズと同じ内容になる予定です。

3. 1月9日(米子市) チャレンジ The 知財2012 in 鳥取 で、「知財の力で会社を元気にしよう!」と題して講演します。特許や商標を出願したことがないという中小企業の皆様にも、是非ご参加いただければと思います。

4. 1月18日(広島市) 知財協・臨時研修会(広島)で、「経営に貢献する知財活動の実践と事例紹介」についてお話させていただく予定です。この他に知財協さんでは、11月16日(金)にも、関東化学第一部会の会合で講演をさせていただく予定です。

1つめは、元気な中小企業とそうでない中小企業の違いについて。

このテーマについては、最近は中小企業向けのセミナーでもよくネタにしていますが(プレゼン資料ではこんな感じです。)、元気な中小企業に共通する

(1) 気持ちのよい挨拶

(2) 上手な説明

が、その会社のファン、その会社の応援団を生み、規模は小さくてもそれ以上のパワーをもった存在になっている、というのがその骨子です。

つまり、元気な中小企業は、社員が自分の会社・自社の製品にプライドを持ち、強い当事者意識をもって仕事をしているから、30人なら30人のパワーが最大限に活かされている。そしてそれだけでなく、(1)や(2)が周りの人を巻き込み、その会社の製品を宣伝しましょう、販売しましょうという代理店、面白い技術、面白いテーマだから一緒に開発をやりましようという共同開発先、その製品に合った部品はうちが供給しますよ、その工程の加工はうちで請け負いますという外注先、興味深い事業だから資金面を応援しましょうという取引金融機関、新しい支援制度ができたら御社にピッタリではと知らせてくれる支援機関など、多くの協力者のパワーがそこに加わっていくわけです。それに対して、説明は独りよがりでよくわからない、なんだか感じが悪いという会社だと、周囲の人々をなかなか巻込めないだけでなく、30人なら30人の社員のパワーすら十分に引き出せない。これが大きな差になってくるのは当然のことです。先週末にインタビューをした2社の社長も、いずれも社員より1桁~2桁くらい多くの社外の方々が、自社に関係して動いてくれているのではないか、とのことでした。

同じ社員が30人という中小企業でも、その先にどれだけ多くの関係者が動いているかによって、パワーも元気も全く違ってくるということです。

中小企業の場合、限られた人材、資金などのリソースを有効活用することは、極めて重要なポイントになります。ここが大企業とは大きく異なる部分であり、その重要性は知財を考える際にも例外ではありません。だから、中小企業の知財を考える際には、排他的な側面ばかりに目を奪われることなく、知財を使っていかに自らの活動領域を広げ、仲間を増やしていくか、という視点を常に意識しておくことが重要になるのです。

2つめは、「特許権を取得した分野で市場シェアが高くなっている→特許権が参入障壁として働いたので事業がうまくいった」という論調の、ある論文を読んでいる際に感じたことです。自分自身もかつては特許で参入障壁を構築→事業をコントロールして高い利益率、となるのが知財戦略の理想像、といったことを主張してきたのであまり偉そうには言えませんが、このような短絡的な因果関係は事実を正確に反映していないことが多いし、時としてこうした論調は、経営者に対してとても失礼な言い方になるので、注意が必要です。

特許をとったから事業がうまくいった、ということは、つまり、道具が良かったから勝てた、バットが良かったからヒットが出た、と言っているようなものです。以前のエントリに書いた、微妙な空気・複雑な表情は、こういう場合に表れてしまうのかもしれません。

そりゃあ、バットに問題があればヒットを打ちにくいのは事実だから、バットの重要性を否定するものではないけれども、じゃあこのバットを渡したら貴方もヒットが打てるのか、と。それは、日頃からのトレーニング、試合前の準備、打席での読みがあってこそヒットが生まれるわけであって、ヒットを打ったのはバットではなくプレイヤーです。だから、我々のような立場にあるものが調査・分析すべきことは、単にこのバットでヒットが出ました、ということではなく、プレイヤーがバットに何を望み、どのように使おうと考え、ヒットの出たバットのどういう部分が良かったのかといったことであり、そういった情報を基にして、プレイヤーによりよいバットの使い方を伝えていくことです。つまり、経営者がなぜ特許を取ろうと考え、特許が事業の成功にどのような役割を果たしたかを把握し、そこから経営者が特許についてどういう場面でどのように考えていけばよいのか、というコツなりガイドラインなりを示していくことにあるはずです。

こういう思考は、いかにしてよいバットを作るか、という世界とは頭を使う方向が全く異なるので、バット職人同士で議論をしていても埒があきません。やはりプレイヤーの意見をよく聞くこと。そして、ゲームのルール、ゲーム全体を構成する要素をよく理解して、バットの果たすべき役割を客観視できるようにしておくこと。事業、経営と特許の関係を考えるには、そこができていないと話になりません。

<お知らせ>

1. 10月26日(宇都宮市) 第5回首都圏北部4大学(4u)合同知財実践セミナー で、「事例で学ぶ知的財産の意味と役割」と題して講演をさせていただきます。6-7月に関東各県を回らせていただいた「発見!元気な中小企業の3つの秘訣~知的財産で磨こう!あなたの会社の強み~」に準じた内容となる予定です。

2. 11月9日(三条市) 戦略的知財マネジメント促進事業 知財セミナー で、「発見!元気な中小企業の3つの秘訣

~知的財産で磨こう!あなたの会社の強み~」と題して講演をさせていただきます。6-7月に関東各県を回らせていただいたシリーズと同じ内容になる予定です。

3. 1月9日(米子市) チャレンジ The 知財2012 in 鳥取 で、「知財の力で会社を元気にしよう!」と題して講演します。特許や商標を出願したことがないという中小企業の皆様にも、是非ご参加いただければと思います。

4. 1月18日(広島市) 知財協・臨時研修会(広島)で、「経営に貢献する知財活動の実践と事例紹介」についてお話させていただく予定です。この他に知財協さんでは、11月16日(金)にも、関東化学第一部会の会合で講演をさせていただく予定です。

野球で培った体力・筋力・勝負勘を活かして、ゴルフに転向、ということもあるわけですね。ところがゴルフをプレイするには、バットは関係ない。とすると、バット職人は「ゴルファーに俺らは関係ない」となるわけですが、ひょっとするとゴルファーだってバットで素振りをすれば筋力が付いて飛距離が伸びるかもしれない。ゲームで使わないから不要とは限らないわけですが、そういう場面だと野球で使うのと目的が異なるのだから、バットに求められることも違ってくる。野球で求められる‘上質なバット’の議論を展開してもしゃあないわけです。要は思考の柔軟性の問題ですね。