今週は、ある仕事の関係で、中小企業2社の社長さんにインタビューをさせていただきました。

問題意識の一つである、

「実際のところ、中小企業にとって知財とは何か、知財権を取得することにどういう意味があるのか?」

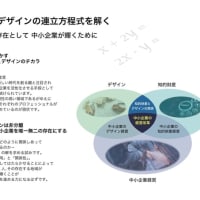

について、7つの知財力(+1)の図を示して、「特にどこが効いていると思われますか?」 と質問するのですが、いろいろな部分で 「そういう効果はある」 とご同意をいただけるものの、一方で、今週のインタビューに限った話ではありませんが、諸手をあげて 「そうだ、そのとおり、それが知財権だ!」 というわけではありません。社長さんのちょっと複雑な表情から、

「確かに知財権が効いているといえば効いてはいるけれども、あなたとしてはそういう風に説明したいわけね」

という微妙な空気を感じることが少なくありません。

その傾向は、特に図で見た場合の右側(=外部にはたらく効果)において顕著で、高いシェア、大手へのライセンスや事業提携などを実現するのに、確かに知財権があったこともプラスにはなっているものの、当然ながらそれだけでできたことではない。つまり、

社長が(知財権も含めて)うまくビジネスをハンドリングしたから実現できた

わけであって、特許権などの知財権を取得したから、高シェアやライセンスが実現できたというわけではない、ということです。シェアを高めたり、事業提携を実現したりするためには、知財権以外にも複雑な要素がいろいろと絡み合ってくるから、当然といえばあまりに当然のことなのですが。

その一方で、「そこは確実に言える」 と共感いただくことが多いのが、図で見た場合の左側(=内部に生じる効果)の部分です。

特許権などの知財権取得を通じて、自らの強みを客観的に認識する。オリジナリティが証明されて、営業マンが自らが売っている商品に自信を持つ。社員の貢献を形にする。自分達が取組んできたこと・実現してきたことを、周囲にも見える形で記録に残す。

こういった効果は、確かにあると。そして、これらの効果が右側にある効果(=外部にはたらく効果)と決定的に異なるのが、「自らがコントロール可能である」という点です。

「知財権の排他的効果で模倣を防止できる」 といっても、多少性能が落ちたり少しコンセプトを変えたりした類似品に圧倒的な低価格で市場を抑えられてしまう、模倣品云々以前に商品が認知されず市場が広がらない、といったことも起こり得ることです。 「知財権を抑えることで取引先との交渉力を強化できる」 といっても、相手が出口(=顧客)を抑えていたら、強気に出るにも限度があります。つまり、右側にある効果(=外部にはたらく効果)は、知財権を抑えただけでコントロールしきれるような性質のものではありません。

「知財権は一つの武器になり得るにせよ、そこから先が難しいところなんだよ」

というのが、社長さんの複雑な表情の裏にあるのでしょう。

それに対して左側は、もちろん一人一人の人間をコントロールできるという意味ではありませんが、少なくとも外的要因の影響を受けにくい社内の問題として取り組んでいけることができるのです。だから、そこについては「確かにその通り」 と答えやすい。そして、これらの効果というのは、どうやって個々人の力を引き出して会社の力に結集していくかという中小企業に共通かつ重要な課題に直結するものであり、やはり、

中小企業の知財への取り組みは左側(=内部に生じる効果)に軸足を置くべきで、右側(=外部にはたらく効果)は+αの効果と認識しておくべき

ではないでしょうか。

中小企業の知財というテーマに対しては、いまだに「模倣排除」「侵害防止」みたいな切り口で語られていることが殆どですが、経営者の共感を得てシンクロするためには、ここをわかっておくことがとても重要であるように思います。

そしてもう一つ痛感するのが、昨日も書きましたが、どんな切り口にせよ中小企業経営を考える際には、「売り上げをいかに増やすか」というテーマから離れるべきではない、ということです。模倣品を排除しても、他社権利の侵害を予防しても、ライセンス先を見つけたとしても、売り上げがあがらないことにはどうしようもありません。資金調達だって一時しのぎにはなりますが、売り上げをあげないことには会社の将来はありません。

そこを理解して

「売り上げをどう増やすか」 という意識を 「知財をどう守るか」 の上に置いておくこと

これももう一つの重要なポイントであるように思います。

<お知らせ>

1. 10月から開催される「あいち知財経営塾」の講師を務めます。

‘塾’形式になる第2回以降はほぼ定員に達したようですが、10月10日(水)の第1回は公開セミナーで、第1回のみで、どなたでもご参加いただけますので、お近くの方は是非ご検討ください。

愛知県ホームページ~「あいち知財経営塾」の参加者を募集します!

2. 10月26日(宇都宮市) 第5回首都圏北部4大学(4u)合同知財実践セミナー で、「事例で学ぶ知的財産の意味と役割」と題して講演をさせていただきます。6-7月に関東各県を回らせていただいた「発見!元気な中小企業の3つの秘訣~知的財産で磨こう!あなたの会社の強み~」に準じた内容となる予定です。

3. 11月9日(三条市) 戦略的知財マネジメント促進事業 知財セミナー で、「発見!元気な中小企業の3つの秘訣

~知的財産で磨こう!あなたの会社の強み~」と題して講演をさせていただきます。6-7月に関東各県を回らせていただいたシリーズと同じ内容になる予定です。

4. ‘ローマの市場にて’の‘会員の声’のページに登場させていただきました。特にQ5への回答、ベンチャーは一見若者の世界のようでありながら、変化を体感してきている経験、年季が入っていることには大きな意味がある、というのが一番言いたかったところです。

問題意識の一つである、

「実際のところ、中小企業にとって知財とは何か、知財権を取得することにどういう意味があるのか?」

について、7つの知財力(+1)の図を示して、「特にどこが効いていると思われますか?」 と質問するのですが、いろいろな部分で 「そういう効果はある」 とご同意をいただけるものの、一方で、今週のインタビューに限った話ではありませんが、諸手をあげて 「そうだ、そのとおり、それが知財権だ!」 というわけではありません。社長さんのちょっと複雑な表情から、

「確かに知財権が効いているといえば効いてはいるけれども、あなたとしてはそういう風に説明したいわけね」

という微妙な空気を感じることが少なくありません。

その傾向は、特に図で見た場合の右側(=外部にはたらく効果)において顕著で、高いシェア、大手へのライセンスや事業提携などを実現するのに、確かに知財権があったこともプラスにはなっているものの、当然ながらそれだけでできたことではない。つまり、

社長が(知財権も含めて)うまくビジネスをハンドリングしたから実現できた

わけであって、特許権などの知財権を取得したから、高シェアやライセンスが実現できたというわけではない、ということです。シェアを高めたり、事業提携を実現したりするためには、知財権以外にも複雑な要素がいろいろと絡み合ってくるから、当然といえばあまりに当然のことなのですが。

その一方で、「そこは確実に言える」 と共感いただくことが多いのが、図で見た場合の左側(=内部に生じる効果)の部分です。

特許権などの知財権取得を通じて、自らの強みを客観的に認識する。オリジナリティが証明されて、営業マンが自らが売っている商品に自信を持つ。社員の貢献を形にする。自分達が取組んできたこと・実現してきたことを、周囲にも見える形で記録に残す。

こういった効果は、確かにあると。そして、これらの効果が右側にある効果(=外部にはたらく効果)と決定的に異なるのが、「自らがコントロール可能である」という点です。

「知財権の排他的効果で模倣を防止できる」 といっても、多少性能が落ちたり少しコンセプトを変えたりした類似品に圧倒的な低価格で市場を抑えられてしまう、模倣品云々以前に商品が認知されず市場が広がらない、といったことも起こり得ることです。 「知財権を抑えることで取引先との交渉力を強化できる」 といっても、相手が出口(=顧客)を抑えていたら、強気に出るにも限度があります。つまり、右側にある効果(=外部にはたらく効果)は、知財権を抑えただけでコントロールしきれるような性質のものではありません。

「知財権は一つの武器になり得るにせよ、そこから先が難しいところなんだよ」

というのが、社長さんの複雑な表情の裏にあるのでしょう。

それに対して左側は、もちろん一人一人の人間をコントロールできるという意味ではありませんが、少なくとも外的要因の影響を受けにくい社内の問題として取り組んでいけることができるのです。だから、そこについては「確かにその通り」 と答えやすい。そして、これらの効果というのは、どうやって個々人の力を引き出して会社の力に結集していくかという中小企業に共通かつ重要な課題に直結するものであり、やはり、

中小企業の知財への取り組みは左側(=内部に生じる効果)に軸足を置くべきで、右側(=外部にはたらく効果)は+αの効果と認識しておくべき

ではないでしょうか。

中小企業の知財というテーマに対しては、いまだに「模倣排除」「侵害防止」みたいな切り口で語られていることが殆どですが、経営者の共感を得てシンクロするためには、ここをわかっておくことがとても重要であるように思います。

そしてもう一つ痛感するのが、昨日も書きましたが、どんな切り口にせよ中小企業経営を考える際には、「売り上げをいかに増やすか」というテーマから離れるべきではない、ということです。模倣品を排除しても、他社権利の侵害を予防しても、ライセンス先を見つけたとしても、売り上げがあがらないことにはどうしようもありません。資金調達だって一時しのぎにはなりますが、売り上げをあげないことには会社の将来はありません。

そこを理解して

「売り上げをどう増やすか」 という意識を 「知財をどう守るか」 の上に置いておくこと

これももう一つの重要なポイントであるように思います。

<お知らせ>

1. 10月から開催される「あいち知財経営塾」の講師を務めます。

‘塾’形式になる第2回以降はほぼ定員に達したようですが、10月10日(水)の第1回は公開セミナーで、第1回のみで、どなたでもご参加いただけますので、お近くの方は是非ご検討ください。

愛知県ホームページ~「あいち知財経営塾」の参加者を募集します!

2. 10月26日(宇都宮市) 第5回首都圏北部4大学(4u)合同知財実践セミナー で、「事例で学ぶ知的財産の意味と役割」と題して講演をさせていただきます。6-7月に関東各県を回らせていただいた「発見!元気な中小企業の3つの秘訣~知的財産で磨こう!あなたの会社の強み~」に準じた内容となる予定です。

3. 11月9日(三条市) 戦略的知財マネジメント促進事業 知財セミナー で、「発見!元気な中小企業の3つの秘訣

~知的財産で磨こう!あなたの会社の強み~」と題して講演をさせていただきます。6-7月に関東各県を回らせていただいたシリーズと同じ内容になる予定です。

4. ‘ローマの市場にて’の‘会員の声’のページに登場させていただきました。特にQ5への回答、ベンチャーは一見若者の世界のようでありながら、変化を体感してきている経験、年季が入っていることには大きな意味がある、というのが一番言いたかったところです。

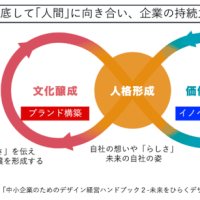

FBのほうにも書きましたが、確かにこの図のように、企業理念から知財が生まれて顧客に届けると表現すると、自分のいいと思うものを押し付けるように見えてしまうかもしれません(コンシューマ向けの商品などでは、そういう思い込みくらいのオリジナリティが求められることもあるのでしょうが)。

尤も、この「企業理念」が意図しているのは、勝手な思い込みの理念ではなく、「顧客にこういうよりよい物やサービスを届けたい」というモチベーションみたいなもので、その方向性が顧客ニーズから離れていれば勘違い商品になってしまうから、できるだけ顧客や市場に対する理解(空想よりトライ&エラーの結果であればより現実性は高い)を前提とするものであることが望ましい、ということになるのでしょう。