2017年9月9日(土) 「みちびき」3号機の打ち上げ成功

先月の8月19日午後、種子島宇宙センターから、日本版の衛星測位システム(Navigation Satellite System)の構築を目指す、準天頂衛星「みちびき3号機」が打ち上げられ、順調に予定軌道に投入された。

今回の打ち上げは、天候不良や、ロケットの推進系の不具合で、当初予定より8日程遅れているが、H2Aロケット35号機が使用された。

「みちびき」については、最初の1号機が打ち上げられたのは、7年前であり、それを基に、各種の試験や調査が行われてきている。当ブログでも、1号機について、以下の記事で取り上げている。

日本版GPS衛星「みちびき」が宙に浮く? (2010/9/29)

2号機は、今年の6月1日に打ち上げが成功しており、今回の3号機に続いて、来月の10月10日に予定されている、4号機が打ち上げられれば、「みちびき」4基を活用した、高精度の衛星測位システムが確立し、国内で、本格サービスが開始される予定である。

◇世界の衛星測位システム

米国が軍事用に開発した、全地球規模の衛星測位システムであるGPS(Global Positioning System)の電波を、無料で、民生用に開放して以来、これを利用したカーナビなどが、世界的に普及しており、最近は、精度も上がっているようだ。

この米国のGPSに依存する形で、社会インフラとして、衛星測位サービスの民生利用が進展すると、米国の姿勢が変わった時のリスクが大きく、社会不安に陥る危険もあることから、各国とも、自前の衛星や技術を保有すべく、開発整備に躍起となっている。

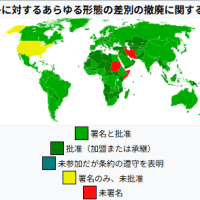

下記に示すように、ロシア、EU、中国の衛星測位システムは、全地球をカバーしており、インド、日本では、地域を対象としている。

国 システム名 衛星数 カバー域 記 事

アメリカ GPS 24+7基 全地球 完成運用中

ロシア GLONASS 24基 全地球 一時荒廃後復活

EU Galileo 18基 全地球 2020頃 30基体制に

中国 北斗BeiDou 16基 アジア太平洋 2020 35基で全地球に

インド IRNSS 7基 インド地域 完成

日本 みちびき 4基 日本(豪州) 10月4号機打上げ 2025に7基体制

◇ 衛星の軌道

人工衛星は、地球の周りを周回する飛行体だが、衛星の軌道と地球との関係は以下のように様々だ。

・静止衛星

身近な衛星の代表的なものが、放送・通信衛星や気象衛星(ひまわり)である。これらは、静止衛星で、赤道上空約36000kmの軌道(GEO:GEostationary Orbit)を旋回し、衛星の旋回速度が、地球の自転速度に同期しているため、見掛け上、衛星が、赤道上の天空に静止しているように見える。

各静止衛星の位置を地図上で示すと、赤道上に、一定間隔を置いて点状に並ぶ軌跡となる。

・国際宇宙ステーション

衛星として、日本人宇宙飛行士の活躍で話題となるのが、国際宇宙ステーション(ISS:International Space Station)だ。地上約400kmの上空を、地球を1周約90分で周回(1日約16周)している。赤道に対する周回軌道の傾斜角は、51.6度という。

国際宇宙ステーションと、この直下の地球上の地点との関係を示す地上軌跡(Ground Trace)は、地球の自転の関係から、メルカトール図法の地図では、下図のように、波型となり、これが西側に移動していき、24時間後に、ほぼ同じ元の地点に戻ることとなる。(ISSや人工衛星の地上軌跡が大きな波線のようにうねっているのはなぜですか? )

ISSの地上軌跡

ISSの地上軌跡

・GPS

先述のアメリカのGPS衛星は、地球に対して、傾斜角55度の6個の軌道面に、4個づつ配置されている。これらの衛星は、地上約20200kmの上空を、1周約12時間で周回している。

GPS衛星の地上軌跡を、メルカトール図法の地図で表わすと、宇宙ステーションと同じように、以下のような波型となる。

GPS衛星の地上軌跡(特定衛星に着目)

・みちびき

みちびきは、1、2、4号機が通常の衛星で、3号機は静止衛星という。

この静止衛星は、赤道上空(東経137度)に静止しているように見える。

残る3基の衛星は、高度32000km(近地点)~40000km(遠地点)の上空を、地球の赤道面に対し、約40度(39~47度で変化)の角度で、120度づつ位相をずらした同一形状の3通りの楕円軌道面(離心率 0.1)を、8時間ずつずらして配置されて周回しているという。

地上軌跡は、下図のような、東経135度(日本標準時 JSTの基準)を中心とした、大小非対称ループの8の字型になるという。日本近辺では、ほぼ天頂に近い仰角で、小ループをゆっくりと動きサービスを提供し、大ループのオーストラリア周辺では、速度が速くなる。 小ループの滞空が約13時間、大ループの滞空が約11時間で、24時間で1周しているという。

みちびきでは、日本近辺の地上からは、静止衛星の他に、1個のみちびき衛星が、天頂付近で見えることとなる。東京付近では、7時間以上、仰角70度以上で見えるという。(みちびきの軌道|技術情報|みちびき(準天頂衛星システム:QZSS)等参照)

みちびき自身は、地球の上空の軌道を周回しているが、地上から見える衛星の様子を地図上に表すと、どうして、上述の8の字の地上軌跡になるのか、又、8の字軌跡が、対称になったり、非対称になる要因は何か、筆者には、いまいち、理解出来ていないのだがーー。

みちびき衛星の地上軌跡(Wikipedia より)

みちびき衛星の地上軌跡(Wikipedia より)

◇みちびきの用途

衛星を使った測位では、4個の衛星からの電波を同時に受信できることが必要と言われるが、GPSでは、都市部では、建物等に遮られて、電波が受信できないケースも多く、これをカバーするために、日本周辺で、天頂近くで見えやすい、準天頂衛星(Quazi Zenith Satellite)みちびきが、考案された。

この10月の4号機の打ち上げが完了すれば、日本では、静止衛星の他、天頂近くで、少なくとも1機が見えるようになり、GPSを補強・補完する形となる。

この結果、現在のGPSの約10数mの測位誤差が、1m以下~数cmと、大幅に改善されるようだ。

カーナビをはじめ、子供の所在確認や、除雪車の自動誘導、工事現場の監視や、農業トラクターの自動運転、ドローンによる配送、防災用監視などなど、みちびきを使った、数多くの試用実験が行われることとなる。

◇所用費用

みちびき衛星は、1機当たり、400~350億円と、多額の資金が必要となるようだ。衛星の寿命は10数年といわれ、測位システムを維持するには、衛星を交代させる必要があり、改めて費用がかかることとなる。

我が国での衛星本体の開発は、公的機関の他、最近は民間ベースでも進められ、特に、小型衛星の民間開発が盛んなようだ。

一方、衛星の打ち上げ費用については、今回も含めて実績を積んできているH2Aロケットだが、大変なコストがかっており、ビジネスとして、国際的に生き残っていくためには、大幅なコストダウンが重要な課題と言われる。

このところ、特にアメリカでは、民間ベースの打ち上げが、強力に進められているようだ。

日本国内でも、先日、民間ロケットの初の打ち上げ実験が、北海道で行われたが、残念ながら失敗したようだが、今後に期待したい。