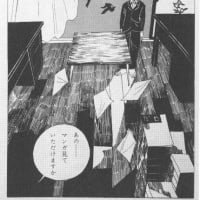

先にホフマンの『悪魔の霊酒』を取り上げた時に、最後に“分身”の問題に触れた。分身というものがヨーロッパの宗教的世界観が作り上げてきた“霊肉二元論”に起因するという問題提起を行った。

ところで私は若い時に買って読んだ創土社版の「ホフマン全集」全10巻のうち、第7巻、8巻、9巻を所有している。第9巻の「最期の物語集」の中に『分身』というそのものずばりのタイトルを持った作品があることを発見した。『悪魔の霊酒』と同じ1815年の作品である。

普通“分身”と訳されるドイツ語はDoppelgängerで、ホフマンの『分身』の原題はDoppeltgänger、“t”がよけいに付いている。Doppelgängerは“二重の自我” Doppeltgängerは“二番目の自我”と訳すことができるそうで、そう大きな違いはあるまい。英語で言うdoubleとsecondの違いだろうか。

ホフマンの『分身』は一人の女性ナターリエをめぐる、デオダートゥス・シュヴェンディとジョルシュ・ハーバーラントという分身同士の物語である。『悪魔の霊酒』に比べたらストーリーは単純で荒唐無稽であるが、むしろこの方がホフマンらしい作品で、ドイツ・ロマン派でいうメールヒェン的な作品と言える。

そんな作品の中にもホフマンは分身を登場させているわけで、やはり分身のテーマはホフマンにとって重要な意味を持っていたことが理解される。ただし、この分身には超自然的要素は存在しない。二人は最後に領主とその側近の子で、取り違えられたうり二つの子供同士であったことが明かされる。

それよりもデオダートゥスがいつでもジョルシュに間違えられるため、自我喪失の恐怖に襲われ続けるところが興味深い。ナターリエに対してデオダートゥスは「きみはぼくの自我が在ることを信じてくれるかい、そうでないと君の眼の前で死にとりつかれてしまうのだ!(中略)ぼくじしんぼくの自我そのものであって、それ以外のなにものでもないのだ」と叫ぶ。分裂の恐怖にあらがう叫びである。

さてもう一編、第8巻に収められている『ブラムビルラ王女』という、ボードレールが「美学の教理問答書」(カテシスムcatechism)とまで賞賛したホフマンにとって重要な作品もまた、分身をテーマにした物語なのである。こちらは1820年の作品である。

ところで私は若い時に買って読んだ創土社版の「ホフマン全集」全10巻のうち、第7巻、8巻、9巻を所有している。第9巻の「最期の物語集」の中に『分身』というそのものずばりのタイトルを持った作品があることを発見した。『悪魔の霊酒』と同じ1815年の作品である。

普通“分身”と訳されるドイツ語はDoppelgängerで、ホフマンの『分身』の原題はDoppeltgänger、“t”がよけいに付いている。Doppelgängerは“二重の自我” Doppeltgängerは“二番目の自我”と訳すことができるそうで、そう大きな違いはあるまい。英語で言うdoubleとsecondの違いだろうか。

ホフマンの『分身』は一人の女性ナターリエをめぐる、デオダートゥス・シュヴェンディとジョルシュ・ハーバーラントという分身同士の物語である。『悪魔の霊酒』に比べたらストーリーは単純で荒唐無稽であるが、むしろこの方がホフマンらしい作品で、ドイツ・ロマン派でいうメールヒェン的な作品と言える。

そんな作品の中にもホフマンは分身を登場させているわけで、やはり分身のテーマはホフマンにとって重要な意味を持っていたことが理解される。ただし、この分身には超自然的要素は存在しない。二人は最後に領主とその側近の子で、取り違えられたうり二つの子供同士であったことが明かされる。

それよりもデオダートゥスがいつでもジョルシュに間違えられるため、自我喪失の恐怖に襲われ続けるところが興味深い。ナターリエに対してデオダートゥスは「きみはぼくの自我が在ることを信じてくれるかい、そうでないと君の眼の前で死にとりつかれてしまうのだ!(中略)ぼくじしんぼくの自我そのものであって、それ以外のなにものでもないのだ」と叫ぶ。分裂の恐怖にあらがう叫びである。

さてもう一編、第8巻に収められている『ブラムビルラ王女』という、ボードレールが「美学の教理問答書」(カテシスムcatechism)とまで賞賛したホフマンにとって重要な作品もまた、分身をテーマにした物語なのである。こちらは1820年の作品である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます