映画「アギーレ/神の怒り」では、最後に筏の上にたった一人で取り残されたローペ・デ・アギーレは、そこで最期を迎えることになるが、小説『自由の王』では隊が全滅することはなく、その先も行軍は続く。

その経路はよく分からないが、マラニョン川を下ってアマゾンの本流に入ったのではなく、陸路を進んでベネズエラに達したものと思われる。その後ベネズエラの北の海に浮かぶマルガリータ島を占拠している。

マルガリータ島では40日間の占拠の間に、25人を処刑したとされていて、その一人ひとりの処刑に至る経緯と、それに対するアギーレの弁明がオテロ・シルバによって書かれている。

国王派のみならず味方も含めて、ほんの些細な不服従の徴候も見逃すことなく、無慈悲な処刑は続けられる。小説ではこの部分に最も大きな力点が置かれているように思う。オテロ・シルバはこの25人の処刑について容赦することはない。

しかし作者は一方で、ローペ・デ・アギーレを南米独立運動の先駆者として評価している面もある。アギーレはスペイン国王の収奪に対して反旗を翻したのであって、国王派のスペイン人はたくさん殺しているが、ペドロ・デ・ウルスーアのように先住民を虐殺するようなことはしていないのである。

反乱軍や革命軍が追いつめられる過程で、そのリーダーの疑心暗鬼によって粛清が繰り返されていくということは、歴史上何度もあったことである。日本赤軍による粛清はその典型的な例である。またスターリニズムによる大粛清も革命に名を借りた、権力維持のための殺戮であった。オテロ・シルバはそこをよく捉えて書いていると思う。

ラテンアメリカ文学では1970年代に、独裁者小説というものがよく書かれ、我々はアレホ・カルペンティエールの『方法再説』(1974)、アウグスト・ロア=バストスの『至高の存在たる余』(1974)、ガブリエル・ガルシア=マルケスの『族長の秋』(1975)という、ラテンアメリカ三大独裁者小説をもつことになった(『至高の存在たる余』だけ邦訳がない)。オテロ・シルバの『自由の王』(1979)も独裁者小説に含めてもいいだろう。

ガルシア=マルケスの『族長の秋』に見られる、独裁者の途方もない孤絶感には遠く及ばないが、ローペ・デ・アギーレはラテンアメリカ世界が数多く輩出してきた、独裁者の源流に位置するのだと言うことができるだろう。

最期にヴェルナー・ヘルツォークの映画の方に戻りたい。「アギーレ/神の怒り」は、フランシス・フォード・コッポラ監督の「地獄の黙示録」に影響を与えたとされていて、その痕跡がないかと眼を凝らして観てみると、確かにいくつかあるのだ。

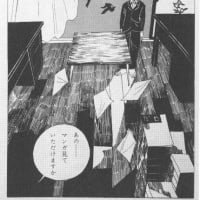

「地獄の黙示録」はヴェトナム戦争を描いた映画で、ウィラード大尉が、カンボジアのジャングルに王国を築いたというカーツ大佐の行方を突きとめ、処刑する任務で、川を遡っていくストーリーである。一方「アギーレ/神の怒り」はエルドラードを求めて川を下っていく物語であって、方向は逆だが観ている方は同じようなシチュエーションに、同じようなエピソードを見てとることができる。

第一に川岸が先住民の支配する恐怖の領域であるという点で、共通している。アギーレの隊は一度だけ上陸するのだが、そこに人食い人種の痕跡を見てあわてて逃げ出し、二度と上陸することはない。ウィラードと乗組員たちも一度も岸に上陸することはない(特別完全版では事情が少し違うが)。

川岸から矢が飛んでくる。「地獄の黙示録」では黒人の乗組員が矢によって殺されるときに、「矢だ!」と叫ぶが、「アギーレ/神の怒り」でも同じような場面で、隊員は「長い矢を使っている!」と言ってこときれる。

もうひとつ「アギーレ/神の怒り」で、大木の上に舟とそこにぶら下がったボートが出てくる場面があるが、それが「地獄の黙示録」での墜落したヘリコプターが川岸に放置されている場面に反響しているのは間違いないと思う。

(この項おわり)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます