奈良時代、聖武天皇によって創建された東大寺は、大仏殿が完成した翌年の

天平勝宝4年(752)に大仏開眼供養が行われた、といわれている。

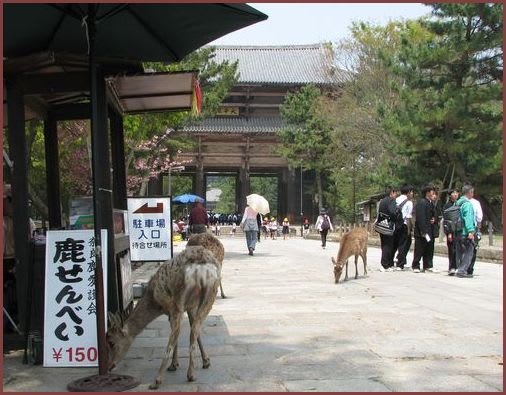

東大寺は、南大門、中門、金堂(大仏殿)、講堂と南北に一列に並んで建てられた。

これは、「中門」。

その後、何度か兵火にあい、現在の大仏殿は、江戸時代、18世紀初頭(元禄時代)に

再建されたものと伝えられている。

この大仏殿の高さは、46.8m、間口は、再建前の3分の2で、57mと言われている。

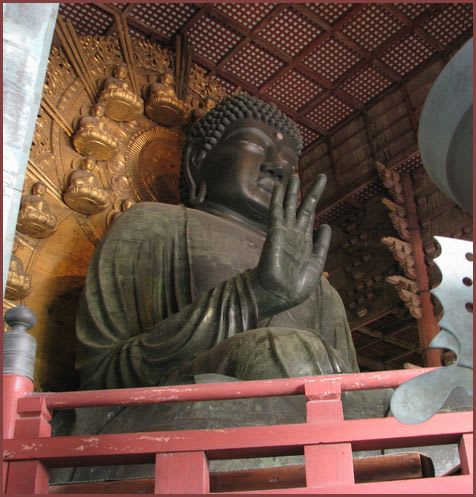

本尊は盧舎那仏。

大仏さんの座高は14.98m、蓮華座高は3.04m。

掌の長さは1.48mもあるそうです。

(つづく)