元弘3年、鎌倉幕府最後の攻防戦が洲崎、化粧坂、極楽寺方面で行われた。

このうち最初の激戦地となったのが洲崎の合戦であった。

幕府軍の大将は第16代執権の赤橋守時であったが、守時の妹は足利尊氏の妻であった。

このため、守時の幕府内での立場は微妙になっていた。

守時は、死を覚悟して戦いに臨み、敗れた幕府軍は撤退せず90名ほどがこの地で自刃してはてたという。

鎌倉幕府滅亡の悲話としてドラマチックな場面だ。

洲崎古戦場は、三方を丘に囲まれた平地である。

陣出、上陣出という地名も残る。

大船駅方面から湘南モノレールで行くと、緩い坂道が平地となる所だ。

古戦場には、JR東日本の大船工場があった。

陣出の泣塔はJRの敷地内にあったが、用地は再開発予定地となり、現在陣出の泣塔の塚は、フェンスに囲まれ立ち入り禁止となっている。

フェンスの外から陣出の泣塔のある塚を見る。

塔は、この合戦で亡くなった北条軍の戦死者を弔うために建てられたと言われている。

塔には、古くからたたりがあると言われていたそうだ。ナンマンダブ ナンマンダブ

近くの御霊神社には建武の年号の入った五輪塔がある。

これも北条方の戦死者を弔うためのものではないかと思う。

神社は大きな岩盤の上に造られている。

有名な坂の下の御霊神社よりも古い時代の御霊神社であるらしい。

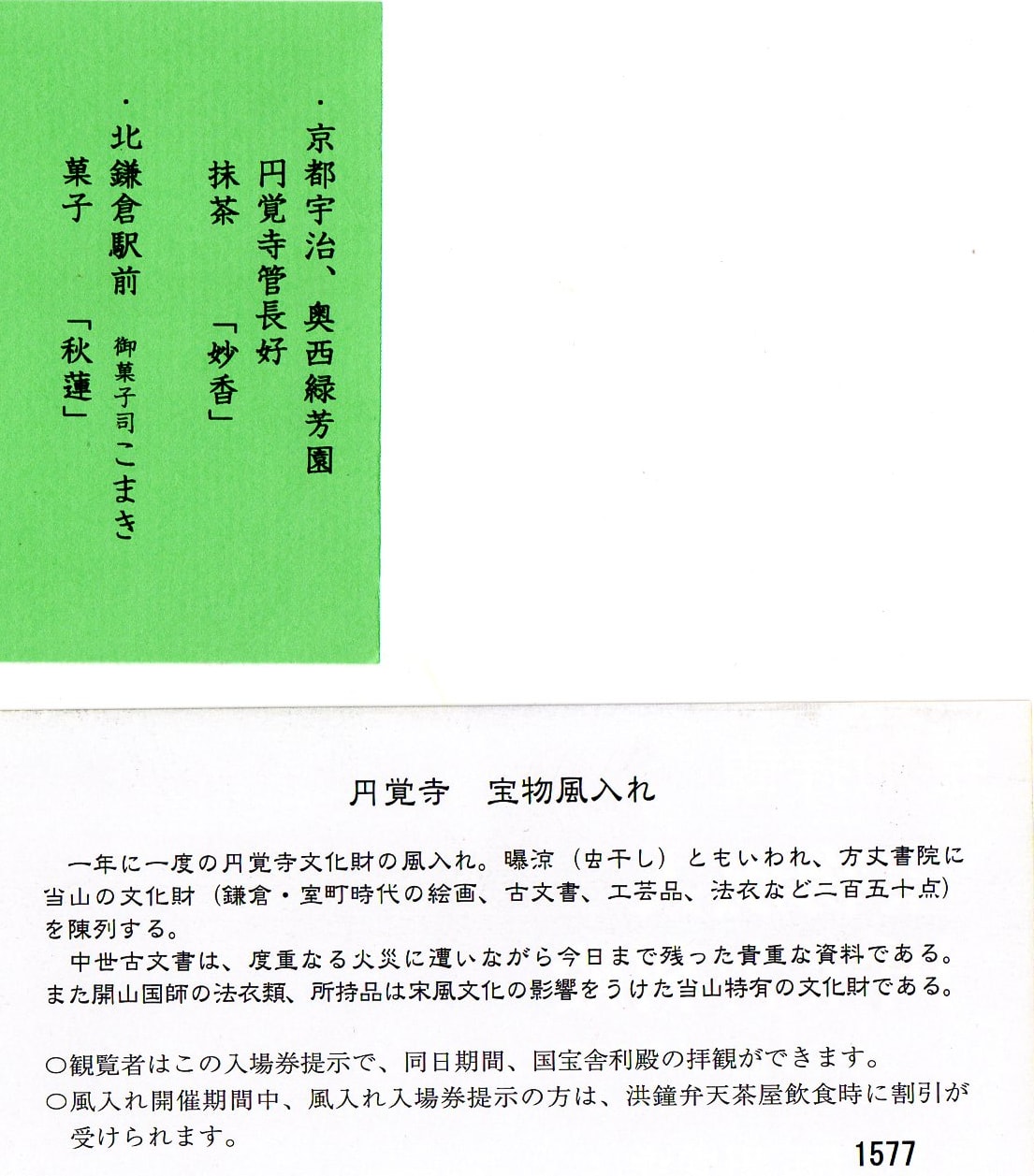

等覚寺にも五輪塔が沢山ある

兵どもが夢の後か

アブラ蝉やヒグラシが鳴く。

山にしみいる蝉の声だ。

この後深沢からバスで鎌倉駅へ

このうち最初の激戦地となったのが洲崎の合戦であった。

幕府軍の大将は第16代執権の赤橋守時であったが、守時の妹は足利尊氏の妻であった。

このため、守時の幕府内での立場は微妙になっていた。

守時は、死を覚悟して戦いに臨み、敗れた幕府軍は撤退せず90名ほどがこの地で自刃してはてたという。

鎌倉幕府滅亡の悲話としてドラマチックな場面だ。

洲崎古戦場は、三方を丘に囲まれた平地である。

陣出、上陣出という地名も残る。

大船駅方面から湘南モノレールで行くと、緩い坂道が平地となる所だ。

古戦場には、JR東日本の大船工場があった。

陣出の泣塔はJRの敷地内にあったが、用地は再開発予定地となり、現在陣出の泣塔の塚は、フェンスに囲まれ立ち入り禁止となっている。

フェンスの外から陣出の泣塔のある塚を見る。

塔は、この合戦で亡くなった北条軍の戦死者を弔うために建てられたと言われている。

塔には、古くからたたりがあると言われていたそうだ。ナンマンダブ ナンマンダブ

近くの御霊神社には建武の年号の入った五輪塔がある。

これも北条方の戦死者を弔うためのものではないかと思う。

神社は大きな岩盤の上に造られている。

有名な坂の下の御霊神社よりも古い時代の御霊神社であるらしい。

等覚寺にも五輪塔が沢山ある

兵どもが夢の後か

アブラ蝉やヒグラシが鳴く。

山にしみいる蝉の声だ。

この後深沢からバスで鎌倉駅へ

新丸子から登戸へ歩く

新丸子から登戸へ歩く