川崎大師の駅へ降り立つと、川崎大師へは一旦大師様の敷地をやり過ごし、東側から回り込んで参道に入ることになる。

お大師様の縁起によれば、川崎大師の御本尊は、川崎の沖合いで網に引き揚げられた仏像であるとか。

お堂が海に向いているのは、そのせいなのか。

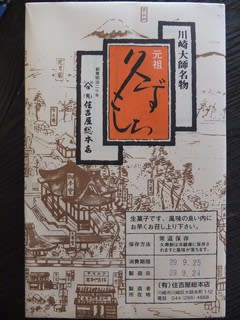

お約束のくずもち。

昔はよく親類がお土産などで持ってきてくれた。

物心ついたころにはすでに食べていた。

最近はそうでもないが、昔はたいへんなご馳走だった。

なぜだか渋谷駅でも売っていた。

お大師様から多摩川へ。

広大な芦原が広がっている。

急流な多摩川だが、さすがにこの辺まで来るとほとんど流れもない。

この中途半端に豪華な水門は、ちょっと異様な建造物だ。

上に乗っている彫刻のようなものは、川崎名産のぶどうや梨、桃なのだそうだ。

意外に知られていないかもしれないが、川崎は果物王国だ。

一世を風靡した梨の代表的品種の長十郎は、

川崎の大師河原に住んでいた長十郎さんが発見した品種で、

一時期は市内でも沢山生産されていた。

六郷の渡し跡

多摩川に架かる歩道を歩いて行くと、大きな中洲には芦原が広がっている。

なかなかの規模で圧倒される。

JRの鉄橋下には、蟹が沢山いるのに驚いた。

みんな泥をかぶっていて種類はよくわからないが、昔の川崎のイメージを払拭するかのような光景だ。

今日はここで終了

バスで小杉へ

ちなみに昨日は、田園都市線の鷺沼駅から江田駅まで歩いた。