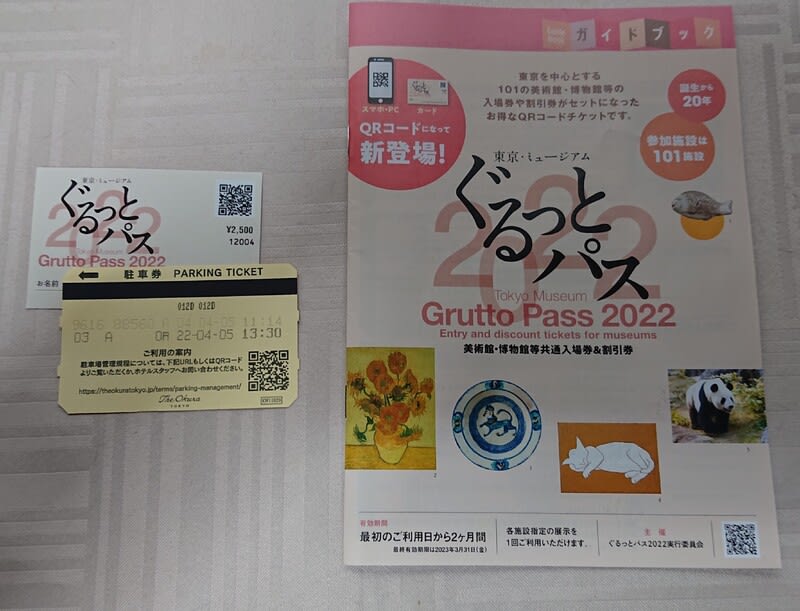

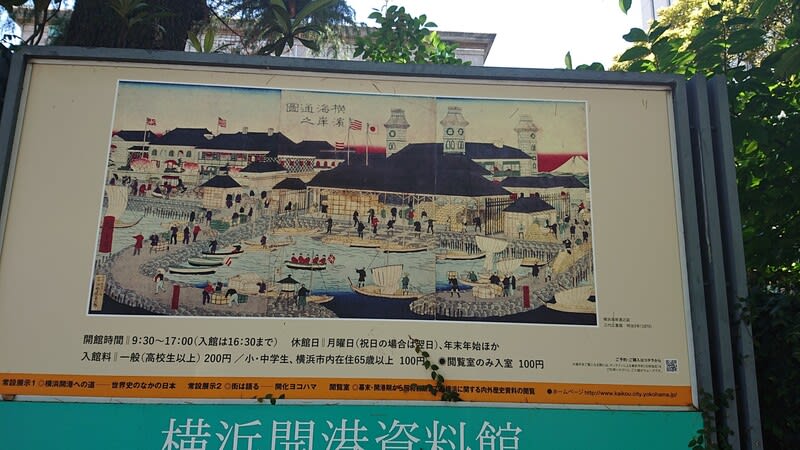

昨日訪問した古代オリエント博物館が池袋にあるこ事を今回のぐるっとパスをしりました。

オリエントと言うと東洋を想像してしまいますが、神聖ローマ帝国の東側全体と北アフリカも含む地域といったらいいのでしょうか。ウキペディアでは中東を指すようですが。次に引用させて頂きます。

古代オリエント(こだいオリエント、Ancient Orient)とは、現在の中東地域に興っていた古代文明である。これらには、古代エジプト、古代メソポタミア(現在のイラクやシリア)、古代ペルシア(現在のイランやアフガニスタン)などが含まれており、大体の時期としてはシュメールが勃興していた紀元前4千年紀から、アレクサンドロス3世(大王)が東方遠征を行なっていた紀元前4世紀頃までが相当している。

1 ぐるっとパスが無ければ自分の生活の中で古代オリエント博物館にお邪魔する機会はなかったと思っています。オリエントと聞くと東洋を思い浮かべてしまいます。古代オリエントとして、何を考えるかの思考すらありませんでした。個人的な好みに起因すると思いますが古代オリエントの正しい意味合いを教えてもらいました。

2 日本でも有名なアレキサンダー大王です。

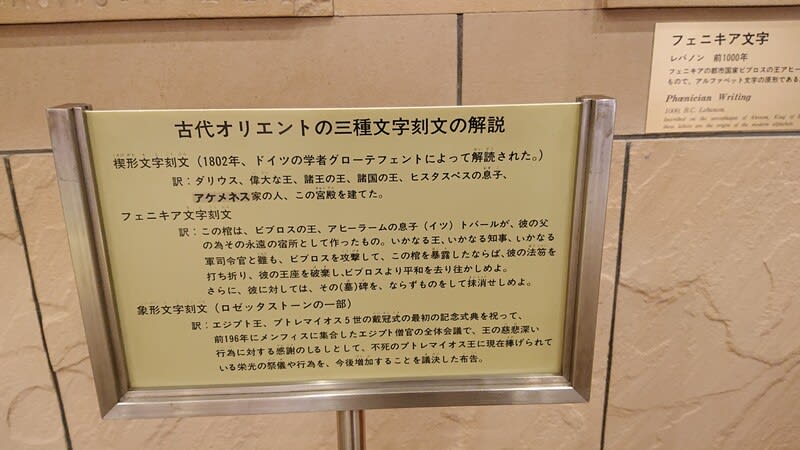

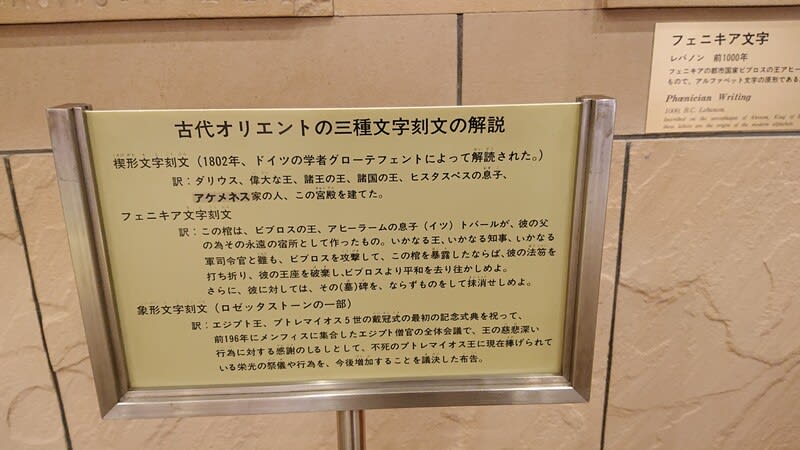

3 古代オリエントの三種文字刻文だそうです。楔形文字刻文とフェニキア文字刻文と象形文字刻文とのこと。文字が無ければ歴史の伝承も技術の伝承も長い間には途絶える可能性があります。人類の英知が過去を現代はそして未来へと伝承する力を与えました。賢い人が居るものです。無から有を生み出す。現代人が過去の古代人より賢い訳ではありません。過去の知識を知っているからにすぎません。唯の知識の上書きしているだけです。先人達が知りえた事を文字で伝承し、今では画像でも映像でも後世に伝達伝承しているに過ぎません。過去より今の人間が凄いなどと思うのは只の錯覚です。

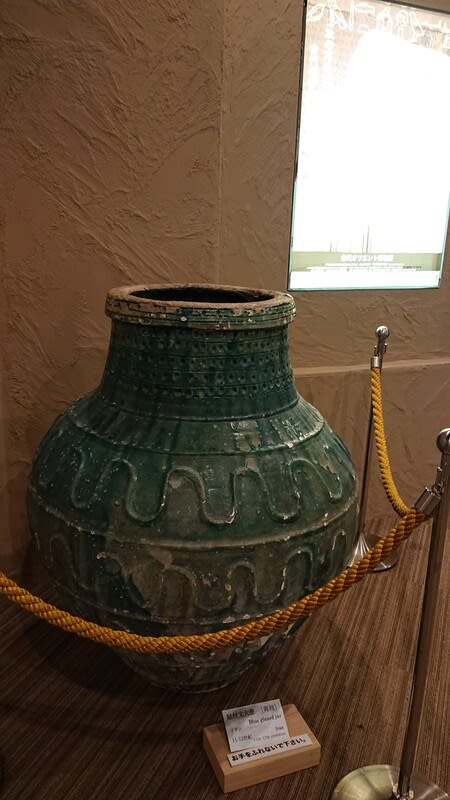

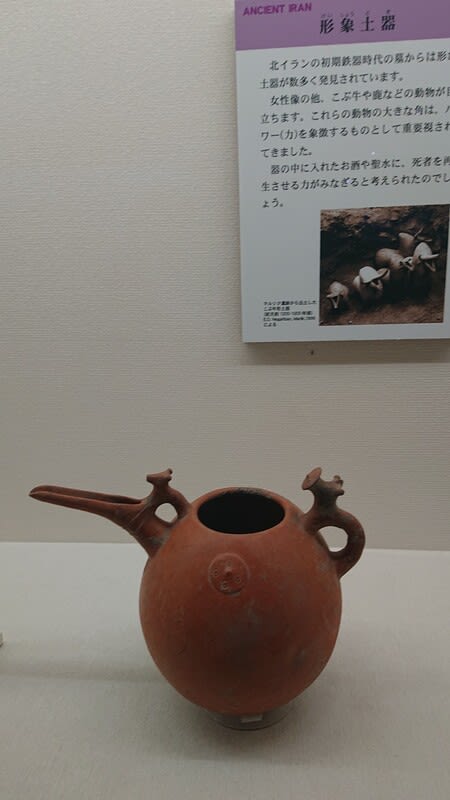

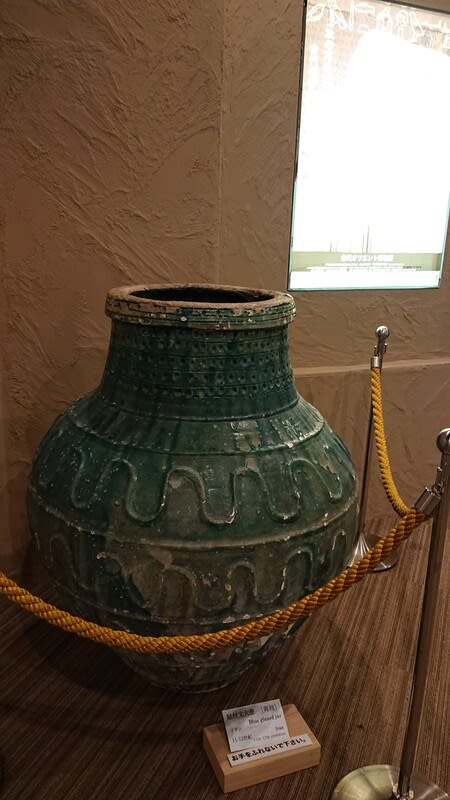

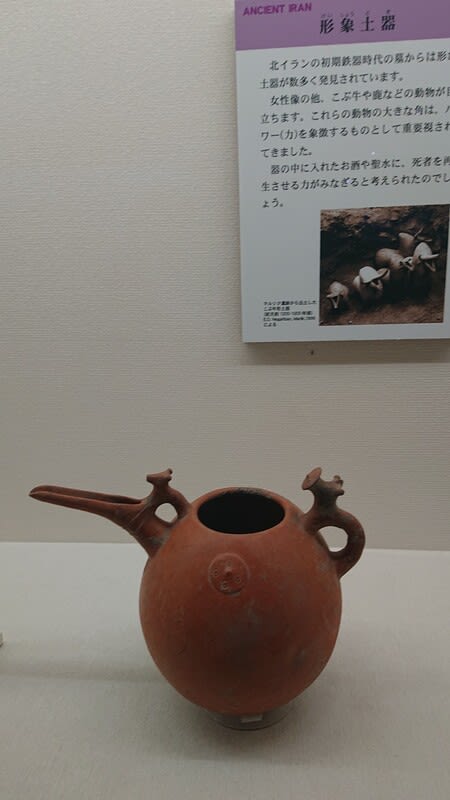

4 出土したものかレプリカなのかわかりませんが、大きな壺です。水がめとしても食料貯蔵なのか。無機物ですが年代測定は出来ると思います。

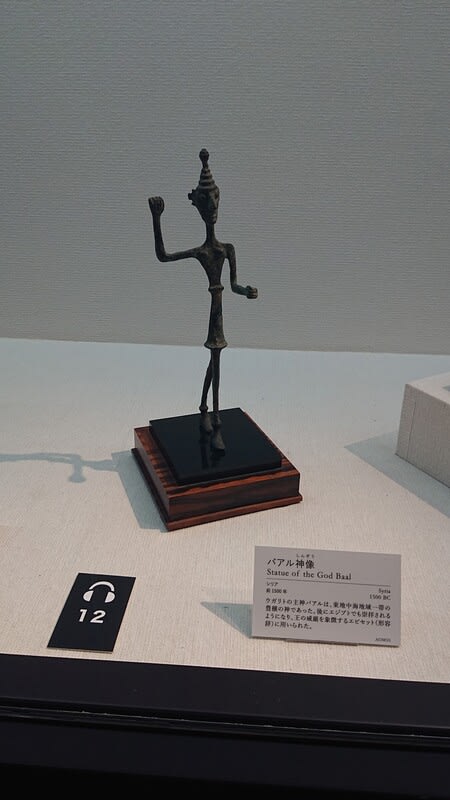

5 シリアのアサドは嫌いですが、シリアやレバノンやイラン(ペルシャ)は人も国も大好きです。政治と宗教と民族と種族と雑多な勢力と価値観が存在しますから日本からすると混沌としているとしか言いようがないのかも。

6 お邪魔した時に会場内に居たのは我が家の二人のみでした。ゆっくり見て良いですが。狭くても観る内容が濃い感じでした。

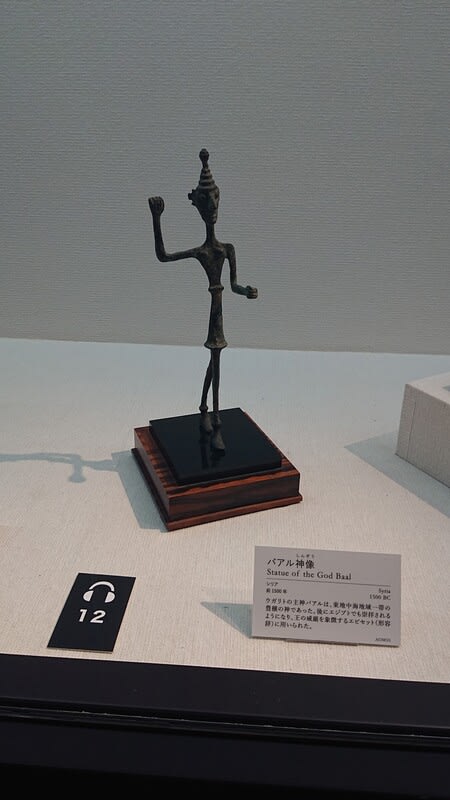

7 大変小さいですが、バアル神像(Starue of the God Baal)です。イスラム教は偶像崇拝を認めません。イスラム教が出来る遥か前です。次に説明文からの引用です。

シリア 紀元前1500年 ウガリトの主神バアルは、東地中海地域一帯の豊穣の神であった。後にエジプトでも崇拝されるようになり、王の権威を象徴するエビセット(形容辞)に用いられた。

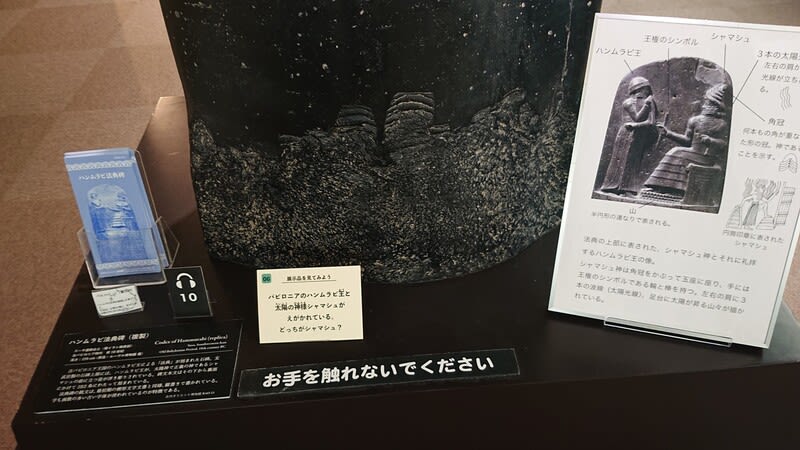

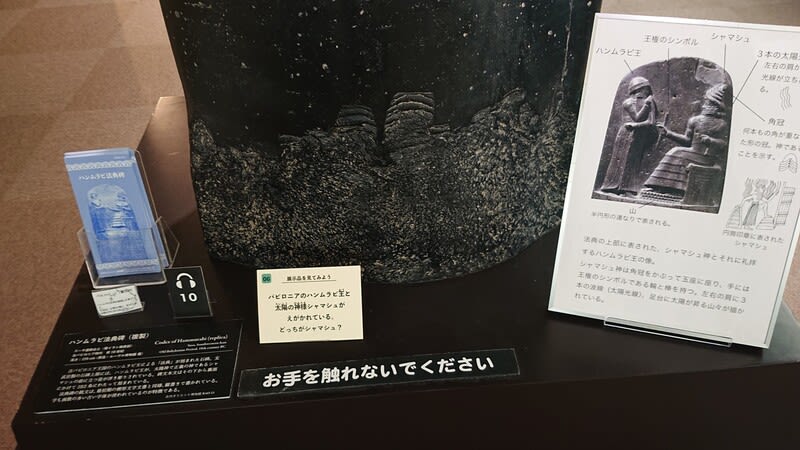

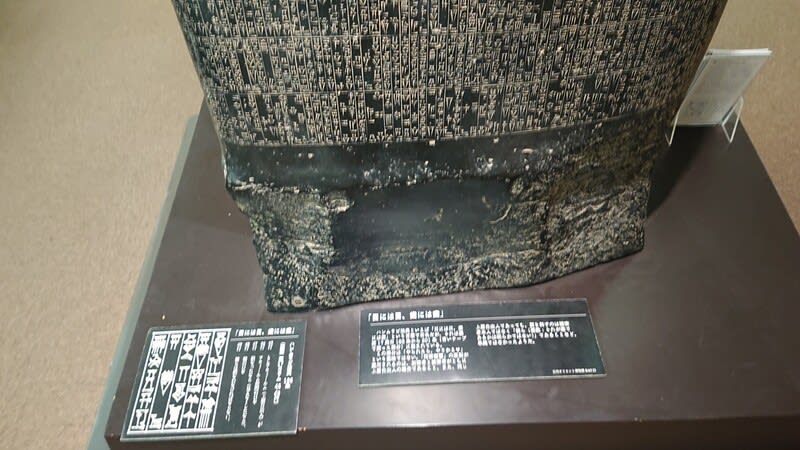

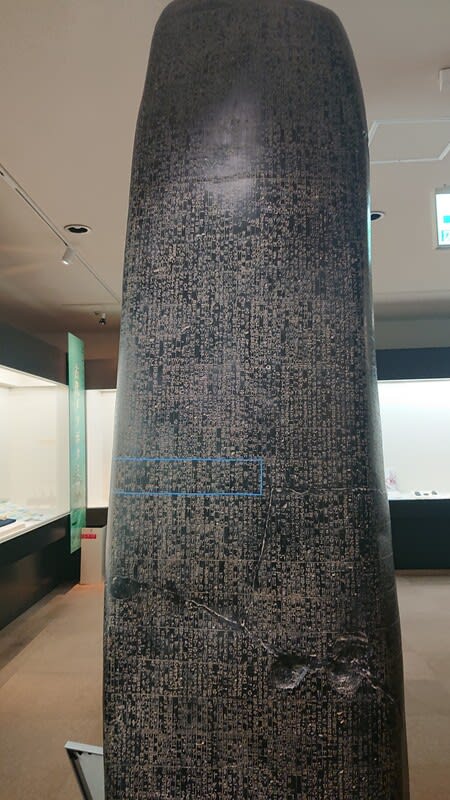

8 ハンムラビ法典碑(複製)です。ハンムラビ法典を知らなくても「目には目を歯には歯を」を知らない人はいないと思います。ハンムラビ法典196・197条にあるとされる。ウキペディアより。画面左下のハンムラビ法典碑のリーフレットは有料でした。これを含めて三部ほど購入しました。そのパルメット文様が上下に付いた解説の説明文から引用させて頂きます。

■ハンムラビ法典碑の発見

ハンムラビ法典碑は、世界最古の法典の一つであるハンムラビ法典の全文が刻まれた石碑で、前18世紀のバビロンの王ハンムラビが作成させたものです。(以下省略)

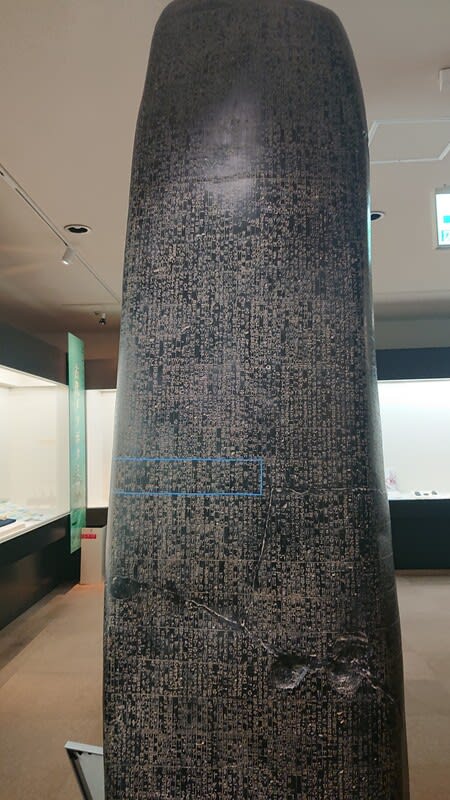

9 ハンムラビ法典碑の表面です。碑文の上部にあるのが玉座に座る神(シャマシュ)とハンムラビ王の浮彫が彫られています。次は引用です。

■法典碑の浮彫と碑文

ハンムラビ法典碑は玄武岩製で、高さが2.25mあります。表面上部には約65cmにわたて浮彫があり、玉座に座る神とその前で礼拝の姿勢て立つハンムラビ王が彫られえています。メソポタミアでは、神は角の付いた冠をかぶった姿で表現されます。神の左右の肩から出ている三本の波線は太陽の光線を表し、足台に描かれている山々は太陽が昇る場所を象徴していることから、この神は太陽神シャマシュであることがわかります。シャマシュは普遍的な正義の神でもありました。シャマシュが手にしている輪と棒は王権の象徴です。(以下省略)

この図柄をみて、皇帝ナポレオンの戴冠式の絵(ヴェルサイユ宮殿の)を思い出しました。と、言うのもナポレオンⅠ世は神の使いの大司教から冠を授かる謂れは無いとして、自ら王妃ジョゼフィーヌに戴冠させることに依り自分も戴冠したのだとしたわけである。神の使いの者に首を垂れる必要は無いとしたのである。

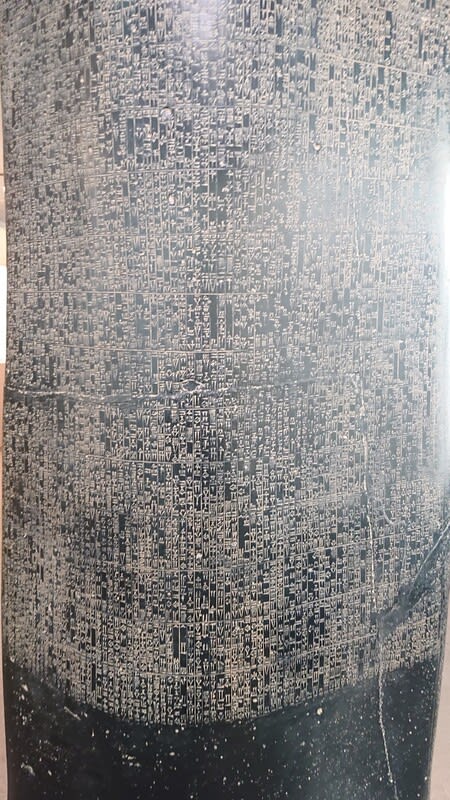

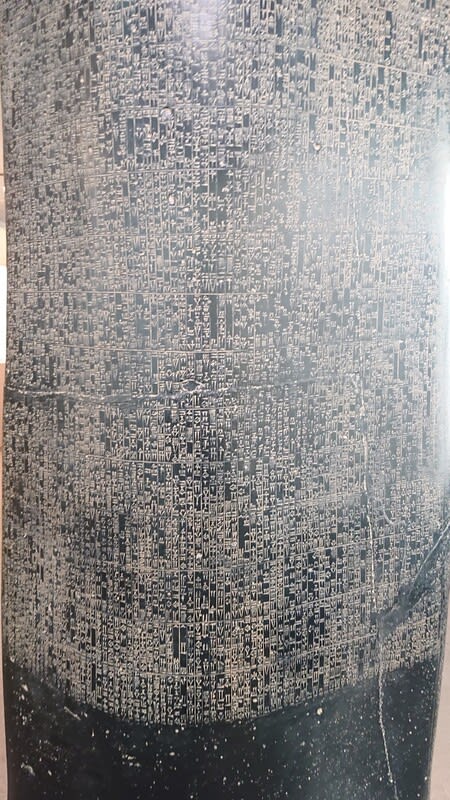

10 楔形文字であることがハッキリ分かります。日本語と同じように右上から下に読みコラムの所で左上から下に読むことになります。日本語も今では横書きが普通になりましたが、右上から下にの縦書きです。

11 右が玉座に座る神・シャマシュと左手のハンムラビ王です。

12 リーフレットからの一部抜粋引用です。

■世界最古の法典

かってハンムラビ法典が世界最古の法典と呼ばれていましたことがありましたが、1945年以降、ハンムラビ法典より古いメソポタミアの法典が、3つ知られるようになりました。現在、最も古いのはウルナンム(ウルナンマ)法典で、2番目に古いのがリピト・イシュタル法典です。これらはシュメール語で書かれています。3番目に古いのはエシュヌンナ法典で、ハンムラビ法典は四番目です。

13 所蔵はルーブル美術館です。フランスもイギリスも植民地などから歴史的な人類の財産である宝を自国に持ち帰って展示しています。出土した国は返還を求めている事がおおいですが、応じません。泥棒した証を堂々と展示している訳です。しかし、イギリスやフランスが文化財として保護したから現在に残ったとの反論もあることは確かです。

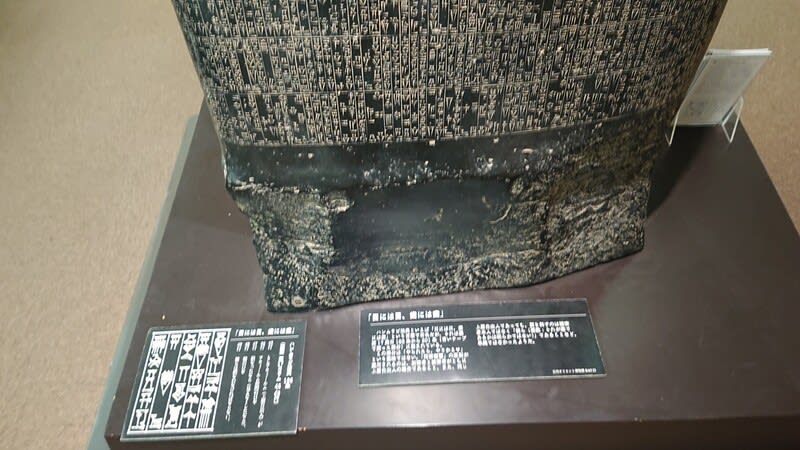

ハムラビ法典碑の碑文の所に青くマーキングされている所が、「目には目を、歯には歯を」の文字が刻まれている所です。

次に一部抜粋して引用させて頂きます。

■「目には目、歯には歯」

聖書にある「目には目、歯には歯」がハンムラビ法典にまで遡ることは良く知られています。「目には目」に当たる部分は、ハンムラビ法典裏面の上から17段目、即ち裏面第17コラムの45-49行(196条)に、また「歯には歯」は同じコラムの66-70行(200条)に記されています。

196条~201条の条文は省略します。

196条-201条について、次の三点について注目しましょう。先ず第一に、ハンムラビ時代のバビロニア社会は、アウィールムと呼ばれる上層自由人とムシュケースムと呼ばれる一般自由人、さらに奴隷の3つの階層からなって居たと言う事です。数的に多かったのは一般自由人でした。第2に、「目には目、歯には歯」の「同害復讐」の原則が適用されるのは、加害者と被害者が共に上層自由人の場合のみで、それ以外の場合は加害者が被害者に対して金銭による償いをすることが求められている事です。(中略)したがって、これらの条文は単純に、「やられたら、やり返せ」といている訳でもありません。

次の性格と目的は、リーフレットの前段は省略します。後段からの引用です。

■ハンムラビ法典の性格と目的

また、法典の目的についても、ハンムラビは、同じ後書きで、「強者が弱者をそこなうことがないために、身よりの無い女児や寡婦に正義を回復するために、・・・、虐げられた者に正義を回復するために、私は私の貴重な言葉を私の碑(=ハンムラビ法典碑)に書き記し・・・」と明言しています。ハンムラビは、社会弱者を守り、損なわれた弱者の正義を回復する事を願ってハンムラビ法典を作成させました。 (中田一郎)

21世紀の今の世に在って、ハンムラビ法典より劣る考えが蔓延していることがざんねんでなりません。

14

15

16

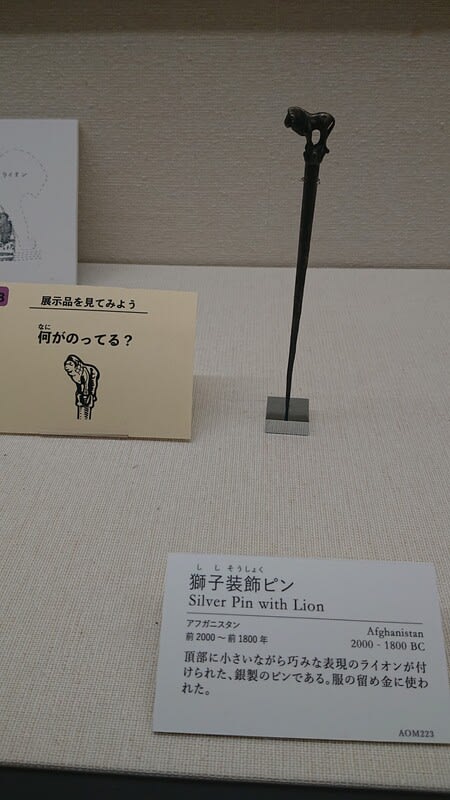

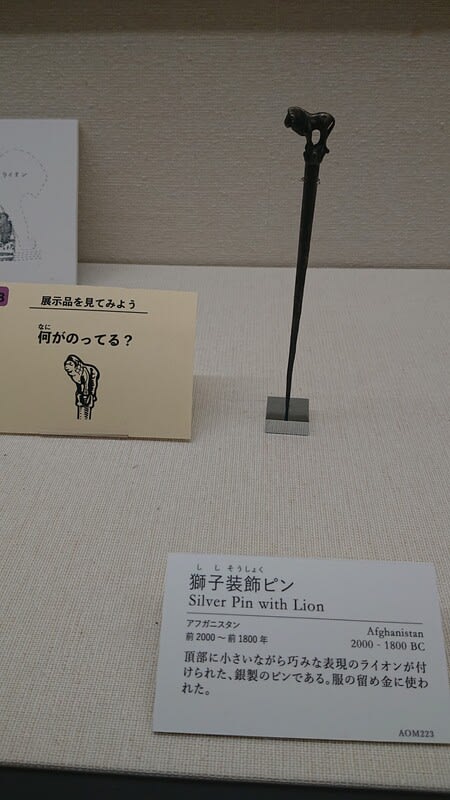

17 ふくよかなたてがみを備えた雄ライオンの載っています。小さな小さなライオンです。

18 壺などが出土した地域の地図が描かれています。

19 天井から下がる写真を観るとギリシャのアクロポリスの丘に建つパルテノン神殿(自分のスレッドを検索してみましたが見つかりませんでした。)やチュニジアのドゥッガ遺跡やエジプトの神殿を思い出します。

20 アレクサンドロス3世が築いた巨大帝国です。

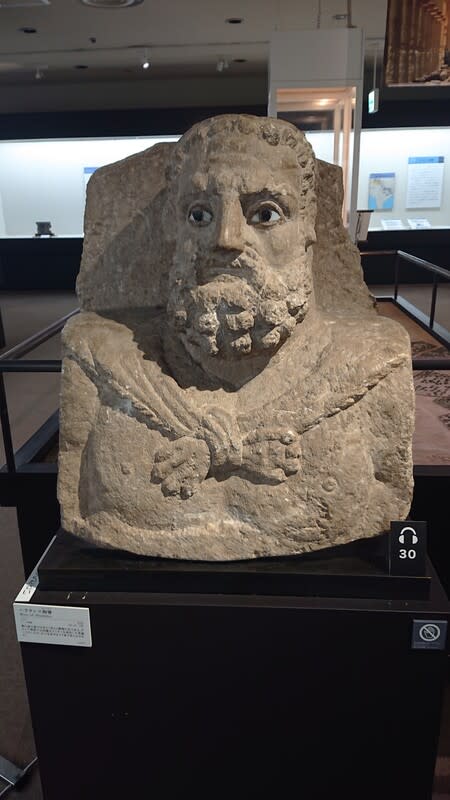

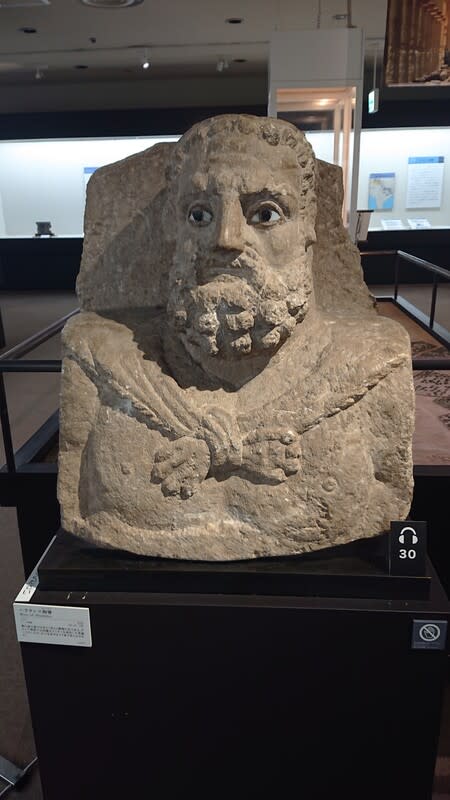

21 怪力の持ち主のヘラクレス(ヘーラクレース)の肩から腕を伸ばして縛られている手はライオンです。

古代オリエント博物館の動画で見学する「オリ博 バーチャルミュージアムをアップします。関西など遠い方には是非ともお勧めです。自分は復習しました。

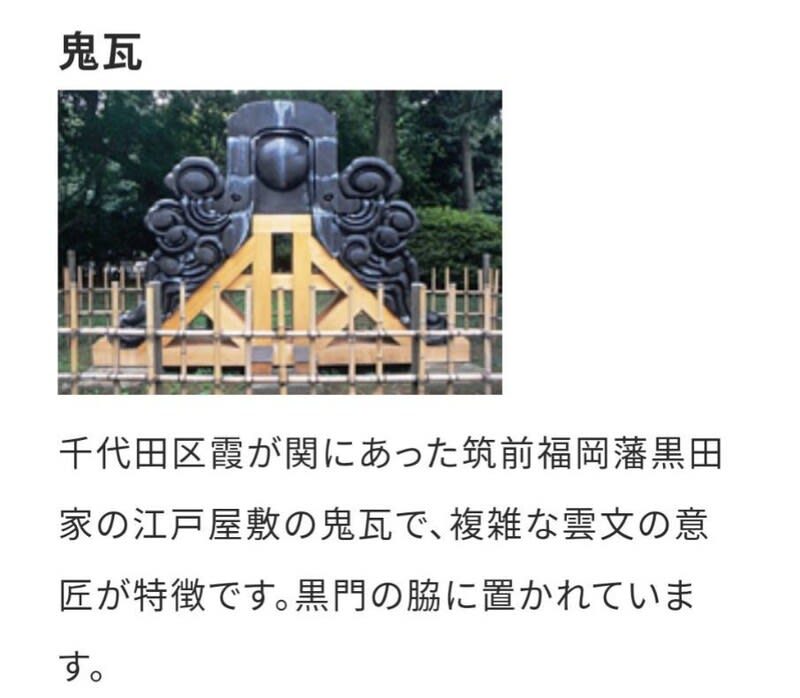

99

8

8