広島への原爆投下から74年となった6日、広島平和記念公園で平和記念式典が開かれた。雨の中、約5万人の市民らが参列し、原爆投下時刻の午前8時15分に、犠牲者に黙禱(もくとう)を捧げました。松井市長や子ども代表の言葉が胸を打ちました。

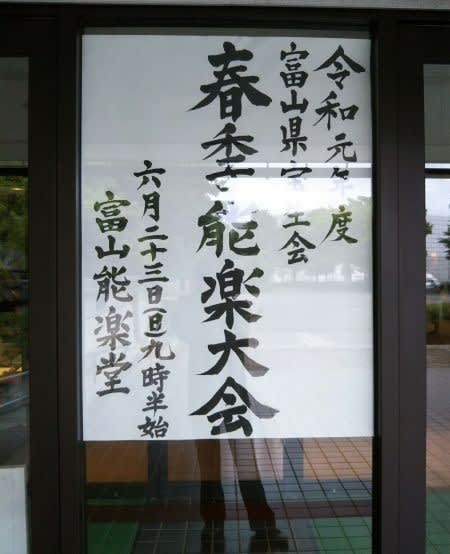

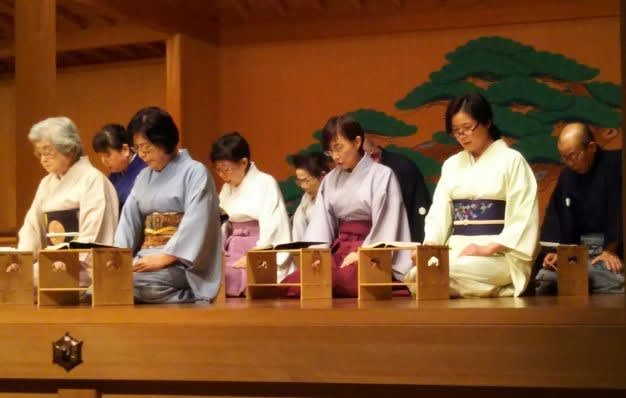

原爆投下の4日前の8月2日未明、富山市は地方都市では最大の空襲に見舞われました。富山市では空襲の犠牲者を慰霊して8月1日に「富山まつり」を行っており、その前日「前夜祭」として富山能楽堂で「薪能」を実施しています。都合のつく限り鑑賞に出向いており、今年は娘とSAさんとで出かけました。今年のお能は、家元のシテで「弱法師(よろぼし)」と言うことで楽しみにしていました。

👇は、ポスター。 写真は「弱法師」。

👇は、番組表の表紙。

昨年高岡文化ホールで開かれた三派能楽大会のお能がやはり「弱法師」でした。その時に、私の謡の先生、山崎健先生が「弱法師~鑑賞の手引き」を作ってくださったので、それをもとに物語を紹介します。シテやワキの所作の説明や、会話の現代語版など、とてもわかり易く面白いのです。

ワキ(俊徳丸の父・左衛門之尉通俊)舞台へ出て常座にて謡う) 「かように候ものは…… -私は高安の里に住む通俊と言う者です。子どもを持っていたのですがある人(継母か?)の讒言(他人を陥れる悪口)を信じて家から追い出してしまいました。それを後悔し善行の為、施行(参拝者などに施し物をする)をしようと天王寺へやって参りました。……

と言うように話が進みます。父に追い出され悲しみのあまり盲目になった俊徳丸がよろよろと天王寺に辿り着き、柱にぶつかりながら舞台に出ます。 シテとワキ~俊徳丸と父~の会話は…

ワキ(父):おや、いつもやって来る乞食の弱法師も来たようだ。 シテ(俊徳丸):いやですね、また私の事を弱法師と呼ばれる、でも盲目でよろよろと歩く片輪の私では仕方ないことですよね。

最後に父子とわかり、手を取り合って故郷、高安の里に帰って行くまでの物語です。お互いに父子とわからず交わす会話、父が我が子と気づきながらも人前では恥ずかしかろうと、夕暮れになってから名乗る時の会話がほのぼのと素敵です。

👇の面(おもて)はとても美しい女性のよう。「弱法師面」と言い、「弱法師」だけで使う特殊な面だそうです。

今年は昨年よりさらに鑑賞のポイントなどを予習をして行った。 登場した弱法師が橋掛かりから舞台に入るとき、柱に盲杖を当て「石の鳥居ここなれや」の地謡に合わせ、柱を鳥居に見立てる場面や、難波の景色を思い浮かべながら舞うとき、目付柱に盲杖を当てよろよろとうずくまるが賑わう境内の人ごみにぶつかりよろける場面など、弱法師の姿を想像しながら見られたことが嬉しかった。

舞台の端まで走りよろけるシテの所作は人々に笑われ恥じ入り泣き伏す弱法師の気持ちをよく表し、涙が出るほど哀れであった。

シテ:宝生和英 ワキ:殿田謙吉

間狂言:荒井亮吉

大皷:飯嶋六之佐 小鼓:住駒幸英 笛:瀬賀尚義

地謡:前田尚廣

終演後、姫さん、なはさんも一緒に、姫さんのご主人の運転で富山市内で夕食。 有意義で楽しい一日でした。

高岡薪能 ’17 高岡薪能 ’16 👇は、私の「昨年の高岡薪能」のブログです。 高岡薪能 ’15 ↓は昨年の私のブログだが、「薪能」開始直前の雨で急きょ法堂に......

高岡薪能 ’17 高岡薪能 ’16 👇は、私の「昨年の高岡薪能」のブログです。 高岡薪能 ’15 ↓は昨年の私のブログだが、「薪能」開始直前の雨で急きょ法堂に......

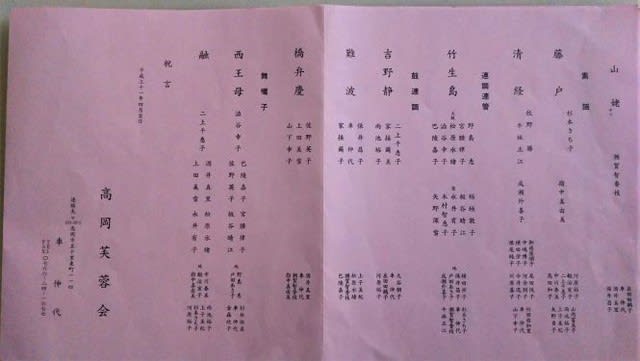

「第九回高岡芙蓉会謡曲大会」 ・ 5月の演能(高岡)・ 銀座に能楽堂 4/16(日)、「高岡市青年の家・能舞台」にて「高岡芙蓉会謡曲大会」が行われた。謡曲・仕舞・......

「第九回高岡芙蓉会謡曲大会」 ・ 5月の演能(高岡)・ 銀座に能楽堂 4/16(日)、「高岡市青年の家・能舞台」にて「高岡芙蓉会謡曲大会」が行われた。謡曲・仕舞・......