今年の「蒼山会謡曲大会」は、図らずも新型コロナウイルス感染防止のため文化・スポーツなど様々な行事が中止に追い込まれている最中に行われることになった。40回の記念大会であり、併せて高辻利雄先生の追善番組もあるので、会員は早くからお稽古に取り組んでいたのだ。

まず、2月末に小中学生の公演が中止になった。また、能楽堂が高岡市の施設なのでもし県内に感染者が出れば市は閉鎖すると言う。念のため県立高岡文化ホールの多目的ホールをも確保するなど、主宰の山崎先生の気苦労は大変なものだったろう。 役員の人たちも消毒液などの準備に駆け回っておられた。私たちはせめてお稽古を励もうと何度か特別練習も行った。

さて、3/15(日)は朝から青空の見える暖かい日だった。夕方には雨予報だったが幸先のいいスタートだった。

👇 会場入り口の高辻先生の遺影。

今回は新人さんたちの初舞台がいくつかあったので、平米公民館の女性メンバーの舞台を中心にいくつか紹介します。

👇 後援の北日本新聞の記事から。舞囃子「歌占(うたうら)」、立ち方はMAさん。

👇 初めての仕舞、KOさんの「熊野(ゆや)」。

👇 KAさんの仕舞「半蔀(はしとみ)」。

👇 独調「羽衣」。TOさんの謡に合わせて。

👇 MAさんとKAさんの連吟「綾鼓(あやのつづみ)」。

👇 初めての舞囃子、NOさんの「西王母」。

👇 MAeさんの「八島」。

最後に、かつて高辻先生の指導を受けたお弟子さんの方たちで素謡「隅田川」。これがなかなかの圧巻だった。 中には何十年ぶりで顔を合わせた方たちもあったと聞いた。 お役の方たちは申し合わせをされたが、地謡の方はそれぞれがお稽古をして臨まれたらしい。

無事に大会が終了し、ホッとしている。皆さん、お疲れさまでした。大変な時期にもかかわらず、鑑賞に来てくださった皆様、ありがとうございました。

大晦日の夜、「稽古収め」。と称してキッチンで笛と太鼓のお稽古をした。以来、今日1/9日まで10日間一度も休まず続けている。 最初はただの気まぐれから、2日目は「1日で止めるの......

大晦日の夜、「稽古収め」。と称してキッチンで笛と太鼓のお稽古をした。以来、今日1/9日まで10日間一度も休まず続けている。 最初はただの気まぐれから、2日目は「1日で止めるの......

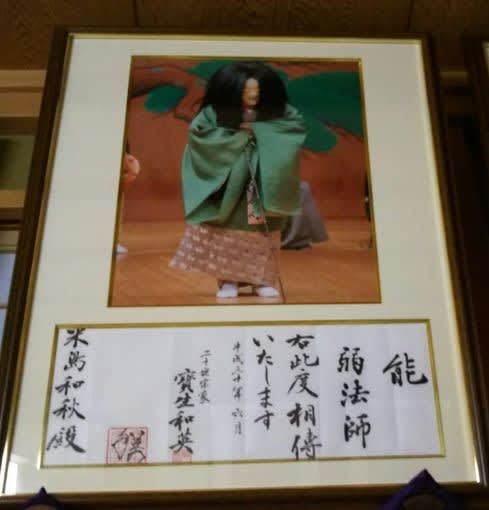

👇は、昨年の「三派合同能楽鑑賞大会」の様子です。表紙のお能は「三輪」です。 三派能楽大会’17~能「三輪」 9月17日(日)、今年も高岡文化ホールで、宝生......

👇は、昨年の「三派合同能楽鑑賞大会」の様子です。表紙のお能は「三輪」です。 三派能楽大会’17~能「三輪」 9月17日(日)、今年も高岡文化ホールで、宝生......