金沢能楽会別会能 ’18(その2)4/1(日)、なはさんと蒼山会女子会(東京行きの)メンバー6名で金沢能楽会別会能を見に行った。「別会能」と言うのは、普段なかなか見ることのできない演目を上演する公演のこと。 👇......

👆は、昨年の「金沢能楽会・別会能」のポスター。 なはさんと平米公民館・女子会と車2台で鑑賞に出かけた。

👇は、今年の「別会能」のポスターだが、なはさんと二人で電車に乗って出かけた。 お能3曲はちょっときついかとも思ったがいずれも魅力的な内容で、全曲しっかりと鑑賞した。

能楽堂で、高岡の知り合いに何人か会ったが、新幹線を利用して来られた方が結構おられ驚いた。 私たちは、あいの風とやま鉄道~シャトルバスと言うルートである。

👇は、シャトルバス内のポスター。 運転士席の真後ろに吊り下げてあった。 まず「締太鼓」が目に止まり、よく見ると「小さな締太鼓づくり大家」とある。体験料600円とは、よほど小さなものだろう。棚飾りにかわいいかも。 さすが金沢ですね。

魅力的な演目の、まず一つ目のお能は「張良」。

張 良(ちょう りょう)は、秦末期から前漢初期の政治家・軍司。 劉邦に仕えて多くの作戦の立案をし、劉邦の覇業を大きく助けたことで有名だ。ウイッキーには👇のような絵が載っていた。

お謡を習い始めたばかりの頃、「鞍馬天狗」をお稽古していて、鞍馬山の大天狗が遮那王(牛若丸・後の義経)に兵法を教える場面があり、中国は秦の時代の終わり頃に張良が馬上の老翁(黄石公)が落とした沓を拾って履かせる故事が語られる。 その謡の中に、「いかに張良」とのセリフがあり、それが印象に残ったとは単純な理由だが、その故事が能になっていると言うのだからさぞ面白かろうと楽しみにしていた。

能では、沓は川を流されて行き、そこへ竜神が現れ、張良は竜神と闘う。そこでお囃子は「早笛」が入り、立ち回りのような激しい動きが続き、ワクワクした。 沓を落とす場面はどうするのかしら?と思っていたら、後見の方が、後ろからポンと沓を投げ、前に放り出すのだ。わかりやすく楽しいお能だった。

シテ(老翁・黄石公):渡邊荀之助 ワキ(張良):北島公之

ツレ(竜神):佐野弘宜

間狂言:炭光太郎

大鼓:飯嶋六之佐 小鼓:住駒俊介 太鼓:徳田宗久 笛:高島敏彦

地謡:広島克栄 他

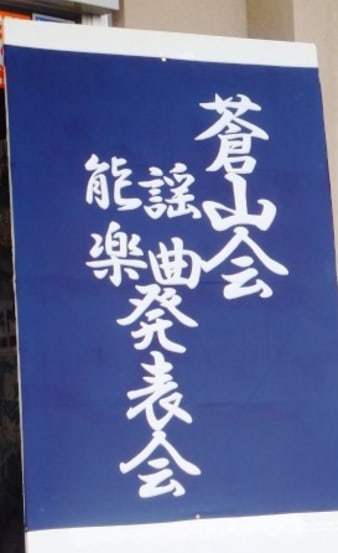

リタイア後3年目頃に平米公民館の「能楽お囃子の会」で謡と太鼓を習い始めたので、かれこれ14,5年継続していることになる。「蒼山会」はお謡の山崎健先生が主宰される会で、いつも3月......

リタイア後3年目頃に平米公民館の「能楽お囃子の会」で謡と太鼓を習い始めたので、かれこれ14,5年継続していることになる。「蒼山会」はお謡の山崎健先生が主宰される会で、いつも3月......

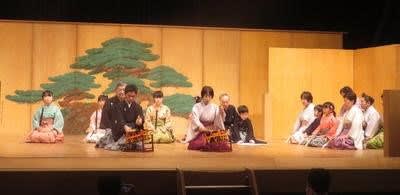

1/11(木)は、平米公民館の「能楽お囃子の会」のお稽古始め。4,5日前から謡は何の曲を練習するかなどと、メールやラインや電話で連絡が飛び交っていた。なんせ、謡、仕舞、笛、太鼓と......

1/11(木)は、平米公民館の「能楽お囃子の会」のお稽古始め。4,5日前から謡は何の曲を練習するかなどと、メールやラインや電話で連絡が飛び交っていた。なんせ、謡、仕舞、笛、太鼓と......

お茶教室忘年会~3度目の「まほら」 今年はなぜか忘年会が増えました。1年があまりにも早く過ぎ、まだ忘れたくないよ~と言う気持ちの表れかな? 茶々姫先生のお茶教室で......

お茶教室忘年会~3度目の「まほら」 今年はなぜか忘年会が増えました。1年があまりにも早く過ぎ、まだ忘れたくないよ~と言う気持ちの表れかな? 茶々姫先生のお茶教室で......

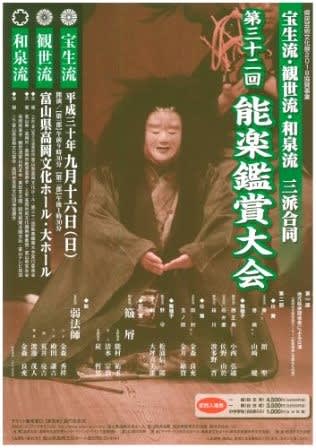

9月17日(日)、今年も高岡文化ホールで、宝生・観世・和泉流の「三派合同能楽鑑賞大会」が開かれた。 👇は、番組の表紙。能「三輪」の写真である。 私たち蒼山会は、第一部の......

9月17日(日)、今年も高岡文化ホールで、宝生・観世・和泉流の「三派合同能楽鑑賞大会」が開かれた。 👇は、番組の表紙。能「三輪」の写真である。 私たち蒼山会は、第一部の......

9/9(土)は予想していたように立て込んだ一日となった。が、予想ほどに詰まっておらずゆったりした日程となり嬉しかった。 朝、「青年の家」の「ちびっこ能楽教室」にチョコっと顔を......

9/9(土)は予想していたように立て込んだ一日となった。が、予想ほどに詰まっておらずゆったりした日程となり嬉しかった。 朝、「青年の家」の「ちびっこ能楽教室」にチョコっと顔を......