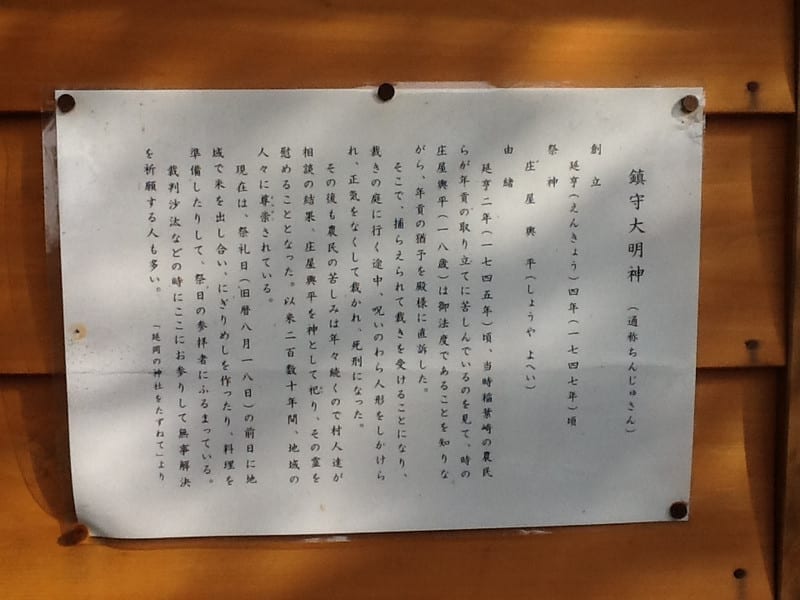

40年近く続けている日記。昨日整理していたら、1978年8月15日(金)から綴っていた。

20年近くは手書きで、それ以降はテキストで残している。いつかは処分しようと考えていたが、昨日手書きの日記帳は目を通したのち処分した。

(手書きの日記帳)

日記の主な内容としては、日々の出来事、計画、夢や目標、そしてエッセイやポエム(詩)のようなもの。読み返すと当時の様子などが脳裏に甦ってくる。面白かったのは、高校時代に始めて付き合った彼女との出会いから別れまでが物語り風にまとめられたものがあった。

教室の匂いや漂っている雰囲気などが伝わってきそうだった。その他にも、高校時代付き合っていた彼女との交換日記。まだ持っているの?と言われそうだが、好きな子が進学した高校まで追っかけていくという単純な男だったから、ひとつひとつの恋が甘酸っぱい。

いつも誰かに惚れていて、いつも自信がなく自分を責めている。理想とする自分と現実の姿に、ダメだダメだと書いていた。そんな蒼い時代(高校時代~20歳頃)。そして23歳頃からは、周りのことが見えるようになったのか、人への気遣いを大切にしたいなどの記載が多くなり、すこしづつ自分から周りへと目が向き始めた頃。全体的には、自分自身変わっていないように感じた。

職場の先輩から60歳を過ぎたら、これからいつ何時、この世とお別れする時がくるかわからない。少しづつ始末をつける生き方をしていくことも大切だと教えてもらった。そう考えると不思議と恵まれている現在に感謝、健康に感謝する気持ちとともに、家族や周囲に何を残していく生き方をしていきたいと考える。

日記とはある意味自分との対話。これでいいのか?どう生きるのか?わからないコタエを自分に問い続けること。

それでも、考え続ける中でヒントやアイデアが浮かんでくる。不安が希望に変わり、希望が目標に変わり、目標が足跡に変わる。

足跡が自信に変わる時まで、ひたすら歩きつづけるしか自分自信のコタエは無いのではと思う。

そんな考えもある意味、自分自身の「蒼さ」かもしれない。永遠つづく「蒼」だろう。しかし未熟でよし、成熟に憧れる蒼のままで生きればいいと思う。

「石榴坂の仇討ち」以来、1週間に3本のペースで邦画が見ている。時代劇が多い。最近観た映画でこころに残っている作品がある。黒澤明監督の「生きる」、高倉健主演の「四十七人の刺客」、「二十四の瞳」などである。

※映画「七人の侍」紹介

(日本の戦国時代(劇中の台詞によると1586年)を舞台とし、野武士の略奪により困窮した百姓に雇われる形で集った七人の侍が、身分差による軋轢を乗り越えながら協力して野武士の一団と戦う物語。

黒澤が初めてマルチカム方式(複数のカメラで同時に撮影する方式)を採用し、望遠レンズによるパンフォーカス、ダイナミックな編集を駆使して、豪雨の決戦シーンなど迫力あるアクションシーンを生み出した。さらにその技術と共に、シナリオ、綿密な時代考証なども高く評価され、アクション映画・時代劇におけるリアリズムを確立した。ウィキペディアより:一部、文章略)

40人近い野武士と戦う為に、立てた戦略のひとつひとつが成功したり、失敗したりすることでドキドキさせられた。死を意識した戦いの前に侍、百姓それぞれの生き方に魅せられたこと。恋、笑いあり涙ありと、さまざまな要素の詰まった素晴らしい作品で、日本映画界の最高傑作と言われるのもうなづける。

※映画「生きる」の紹介

(「生きる」(いきる)は、1952年(昭和27年)に東宝で公開された日本映画である。監督は黒澤明、主演は志村喬。昭和27年度芸術祭参加作品。黒澤監督作品の中でも、そのヒューマニズムが頂点に達したと評価される名作で、その題名通り「生きる」という普遍的なテーマを描くとともに、お役所仕事に代表される官僚主義を批判している。主人公の志村喬は、胃癌に侵される初老の市役所市民課長を熱演した。劇中で彼がゴンドラの唄(吉井勇作詞、中山晋平作曲)を口ずさみながらブランコをこぐシーンは、名シーンとしてよく知られている。ウィキペディアより)

「生きる」では生きていくことへのさまざまな想いから、涙腺が緩んだ。

※映画「四十七人の刺客」の紹介

(「四十七人の刺客」(しじゅうしちにんのしかく)は、1994年東宝製作の時代劇映画。原作は池宮彰一郎の小説。「日本映画誕生100周年記念作品」として東宝の威信を賭けた作品であった。ウィキペディアより)

映画では、仇討ちまでの謀略戦と大石と一文字屋の娘・かるとの恋を中心にした「忠臣蔵」が描かれている。高倉健の持つ人間的魅力と登場する男達の生き方に惹かれた。

先日、高倉健が亡くなった。11月23日、NHKプロフェッショナル 仕事の流儀「高倉健スペシャル」が放送された。その紹介文を掲載したい。

「一度きりを生きる」

高倉は、「同じことを何度も演じろといわれても、できない」と口にする。その言葉の裏には、演技者としての技量とは別次元の、真摯(しんし)な姿勢が秘められている。役を演じる時、高倉は何より「自分の心によぎる本当の気持ち」を大切にする。心をよぎった本物は、自然とにじみ出ると信じるからだ。だから高倉は、最小限のセリフで演技することを好む。長いセリフや大仰な仕草よりも、たった一言のセリフが雄弁になる、そう考えている。

ロケ地の空気、風景、匂い、スタッフの緊張感・・・。そうしたものから、本当の気持ちにつながる何かを見つけ出し、気持ちを盛り上げる。そして、最高に気持ちが高まった瞬間に「一度きりを、生きる」。そうやって高倉ならではの演技が生まれていく。

「生き方が芝居に出る」

高倉は、もともとなりたくて俳優になったわけではない。食い扶持を得るため、仕方なく俳優の道を選んだのが始まりだった。それから半世紀以上たった今も、高倉は「俳優という仕事がなんなのか」分からないという。

だが、これまでの経験の中で、教わってきたことがある。それは、俳優の「生き方」が芝居ににじみ出る、ということだ。ふだんどんな生活をしているか、どんな人とつきあっているか、何に感動し何に感謝をするか。そうした役者個人の生き方が、芝居に出るという。

高倉は「自分が好きになった役しか演じられない」と言う。それもまた、「生き方が芝居に出る」と真摯に考えて臨むからこそだ。

「俳優にとって大切なのは、造形と人生経験と本人の生き方。生き方が出るんでしょうね。テクニックではないですよね。」とは本人の弁。 高倉がこれまで多くの作品で演じてきたのは、まっすぐに生きる不器用な男。その男たちが醸し出してきた空気は、高倉が生きてきた道、そのものなのかもしれない。

先日、ハリウッド版「ゴジラ」を観に行った。前回の映画とは違い、どこからともなくやって来て悪を倒し、 静かに去って行く・・・という昔のゴジラが帰ってきた!という内容。なんだかとても、いい気分で帰ってきた。

そのゴジラ映画を観た際、予告編で「柘榴坂の仇打ち」が紹介され、ぜひ観に行きたいと思うようになり、先日映画館へ行ってきた。

【映画『柘榴坂の仇討』予告編】

ストーリーは、桜田門外の変で、支君の仇打ち相手を13年間探し求め、探し当てたその日に仇打ち禁止令が 出る。仇打ち側と追われる側の生き方、そして彼らを温か<見守る人たちを描<という物語。

主人公の時代と一緒に価値観も変わっていくなか、どう生きていくのかと問う内容、そしてこれまで悪く書か れていた井伊直弼を良い人物と設定されていたもも面白かった。事実彼は、まずは開国しその上で対応策を考えるという立場で、この間米国への随行団として咸臨丸を派遣、後の人材も輩出している。

全体的な感想としては、丁寧につくっているという印象。役者の後ろ姿で想いを表現している場面が多くあり、役者の力の素晴らしさと小説のような感じ方ができたのは、よかったと思う。あの時代の価値観の中で、どんな選択をしたのか、現代に通じるものは何かなどを考えていくと、さまざまな生きるヒントがあると思う。

今月には宮沢りえ主演の「紙の月」が上映される。こちらもぜひ観に行きたい一本である。

【『紙の月』予告編 】

シンプルに生きる、著者:ローホー,ドミニック

「ものを持たない暮らしには、技術が必要です。フランスで40万部ベストセラー。ヨーロッパを席巻した、心豊かな人生の過ごし方」と書評に紹介されていた。

ローホー,ドミニックは、WEBによるとフランス生まれのフランス育ち。パリ、ソルボンヌ大学においてアメリカ文学の修士号を取得。イギリスのソールズベリーグラマースクールにおいて一年間フランス語教師として勤務した後、アメリカのミズーリ州立大学、日本の仏教大学でも教鞭を取る。ヨーガを習得。日本在住歴は30年。その間、飛騨雅子と萩原麻美に師事し、10年にわたり“墨絵”を学ぶ。さらに名古屋にある愛知尼僧堂と呼ばれる禅寺に6週間篭り、曹洞禅をも学ぶ。フランス国内をはじめ、ヨーロッパ各国で著書はベストセラーとなっている と記載されている。

この本から学んだこと、それはスマホをガラケーに戻したこと。スマホがないことで、フェイスブックの友達への返事が遅れたり、便利なアプリを使えないなど不便な面はあるが、じっくり考える時間も増えた。

その他にも、これから生きていく上で大切にすることを3つ決めて、それをより価値あるものに育てることも、この本から得た知恵だ。

そういえば、先日生きがいという語源についてある広報誌に記載があったので紹介したい。

「この「生きがい」の「かい」という言葉は、日本最古の物語とされている「竹取物語」の中にも登場します。かぐや姫に求婚する五人の公達の一人、石上中納言は姫から、結婚の条件として、燕が産むという小安貝を取ってくることを要求されます。中納言は、小安貝らしき物を見つけるのですが、結局それは小安貝ではありませんでした。その時、「あな、かひなのわざや」(ああ、貝ではなかったことだなあ)とつぶやきます。この「かい」については、「価値あるもの」という意味があることから、「生きがい」は「生きる価値」「生きる意味」ということになります。」

シンプルイズベスト。意識しないとなかなかできそうでできない。それは我欲とのバランス感覚だろう。

そこは折り合いをつけて生きるということか。

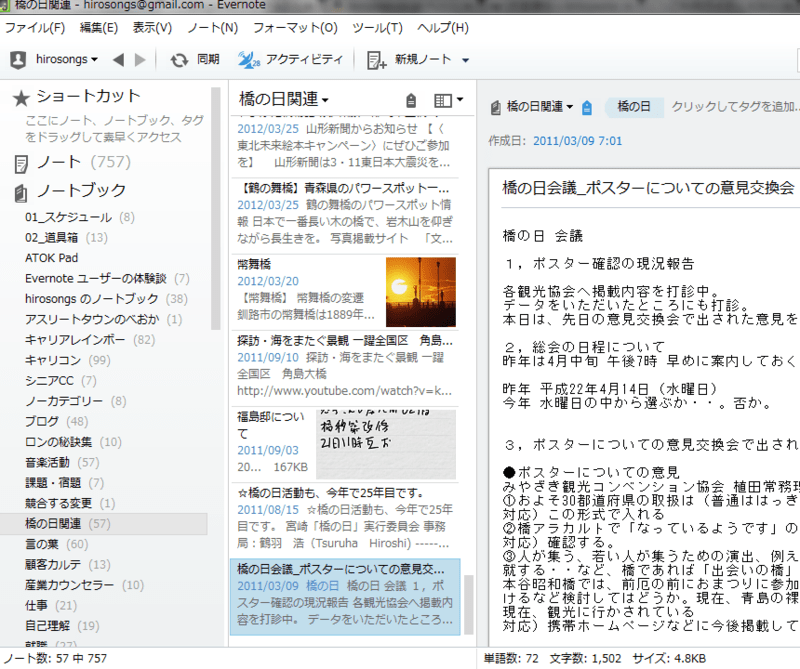

(EVERNOTEの画面)

Evernote(エバーノート)は、ノートを取るように情報を蓄積するソフトウェアないしウェブサービスである。パーソナルコンピュータやスマートフォン(高機能携帯電話)向けの個人用ドキュメント管理システムとも言える。開発・提供の会社はエバーノート社である。(ウィキペディアより)

地域づくり活動、ボランティア活動をしている私は、パソコンやi-pad、外出先のパソコンなどからも利用できるこのエバーノートを、時間短縮のツールとして、2年前から利用している。基本的に使用料は無料。けれど特別な機能を利用するため、月500円の利用料を支払っている。

(記録したい情報を切り取って保管)

どの端末からも、データの確認はもちろん、入力もできる。ネット中に見つけた情報やコメントなど、このエバーノートに見たままの形で記憶できる。そして、検索機能やタグ機能をつかって、瞬時に取り出すことが可能だ。

現在、757のページのノートに情報を記録している。今後も智慧袋として必要な情報やデータを活用したい。

(活用には、テキストがあると便利です)

これまでいろいろと物心にわたり支援を受けたことを思い出す。

義父はもうこの世にはいないけれど、感謝の気持ちを伝えたい。

苦しい時に支えてくれたこと、忘れてはいない。その気持ちに応えるためにも、いつまでも元気で周りを幸せにする生き方をしたい。

話は変わって、初職の給料日のこと。36年前の3月31日。その日は何も考えず、以前から欲しかったヘッドホンを帰り道、今は無きデパート寿屋で買った。あの日のことは今でも鮮明に覚えている。働いたお金で好きな物を買う喜びを感じた。

それはそれで良かったけれど、今考えると、両親は待っていたのかなと、今頃になって反省しりき。

現在、新しい職場では毎日覚えることも多く大変だけれど、好きで選んだ仕事。

これからも、仕事を通じてさまざまな人達の役に立てるよう頑張りたい。

先日、先輩のYさんと、Yさんのご主人(1999年永眠)思い出話をしていた。(Yさんのご主人は、高校剣道の指導者として、下位のレベルから全国優勝の上位校にまで育てた人物)

Yさんのご主人がよく生徒に話していたことを聞かせてくれた。

「生きていくことは、水鳥が水面を泳ぐようなもの。優雅に泳ぐ水鳥も、水面下では足をバタバタさせている。 努力する姿は表には見せず、悠々と泳ぐ。水面下の外敵、空の外敵への備えをしながら、泳いでいることが、生きていくということではないか」

人間も動物社会と同じように、外敵もあり、自然の驚異もあり、さまざまな危険の中で、五感+αを使って生きている。いろんなものに守られているようであっても、最後は自力本願。いろんな苦しいことはあるけれど、優雅に、苦労を見せずに、笑顔でいきたいものだ・・・。

とはいえ、勤務後1週間目。今朝は緊張して5時前に目が覚めた。朝から吐き気があり、昼食時は車の中で眠るなど、一日中気分が悪い中、忙しく仕事をこなす。3時以降は、ひどくなってきたので、より積極的に仕事を引き受け、その間は気分が悪いことも忘れていた。気がつくと5時。いままで一番仕事をした日となり、皮肉なものだと思った。

言葉では簡単だけど、今の職場で、生き残るためにも毎日ベストを尽くすことを新人の今だからこころに刻みたい。それと、上記の言葉のように、頑張っているところをなるべく見せないよう悠々と頑張っていきたいなぁ♪

今年は、社会に出て35年という節目でもあり、仕事や地域づくり活動の振り返りもおこなった。そして、自分の生き方や考え方に自信を持とうと思い始めた年でもあった。不安はつきものだけど、自分自身と闘うしかないと思う。

今年のあゆみ

月・・産業カウンセラー協会の地域担当者会議に参加、素敵なK姉もできた

月・・産業カウンセラー協会の地域担当者会議に参加、素敵なK姉もできた

月・・長女と次女、母を連れ、厳島神社と太宰府などを観光

月・・長女と次女、母を連れ、厳島神社と太宰府などを観光

月・・産業カウンセラー試験に合格!

月・・産業カウンセラー試験に合格!

月・・勤務先より、勤続35年表彰をいただく。

月・・勤務先より、勤続35年表彰をいただく。

・キャリコン研修の為、毎週末福岡へ(能古島で長女と遊ぶ) 月・・次女が単身渡仏、美容室に就職

月・・次女が単身渡仏、美容室に就職 月・・第27回「橋の日」開催。三女東京へ旅立つ。

月・・第27回「橋の日」開催。三女東京へ旅立つ。 月・・地域のお宝再発見ツアーを実施

月・・地域のお宝再発見ツアーを実施

・「とんところ地震」紙芝居完成、初披露を宮崎市熊野の西教寺で上演

月・・会社で大分旅行

月・・会社で大分旅行

・清武町でライブをスタート。毎月、合計2カ所にてライブ。

月・・プロデュースした、宮崎市の情報誌「加工品紹介ガイド」完成。

月・・プロデュースした、宮崎市の情報誌「加工品紹介ガイド」完成。

月・・父の誕生日を妹夫婦とホテルで祝う

月・・父の誕生日を妹夫婦とホテルで祝う

・「学びの達人・遊びの達人」の称号授与の推薦状が届く

(2014年2月、代々木オリセンにて授与式)

今年は、仕事や地域づくり活動36年目、そして3人の子ども達が巣立ちした区切りの年だった。

来年もまずは健康第一。コツコツと努力を積み重ねて夢の実現!

余録(毎日新聞)より転載

参院選で自民党が圧勝し、東京五輪の招致が決まっまった2013年。 恒例のいろはカルタで振り返る。

【い】1票のお・も・み・な・し

【ろ】論より強行

【は】バルサルタン不正人

【に】ニーサ試すカネねーさ

【ほ】暴空識別圏

【へ】辺野古に移設推すプレイ

【と】飛ぶボールで飛んだクビ

【ち】父が見守るセレブな大使

【り】理想へ立ち止マララず

【ぬ】ぬれ衣(ぎぬ)晴れて功労次官

【る】ルール骨抜き三原則

【を】汚染水はコントロール禍

【わ】和食も選ばれキムチいい

【か】カネは刷れ刷れ黒田節

【よ】夜もつぶやくネット選挙

【た】ダメジャーと言えず

【れ】レスリリングな復活

【そ】ソチにメダルを期待する

【つ】罪な浪費増税

【ね】ねじれ消えたら電車道

【な】なんてったって小泉

【ら】楽天家になった闘将

【む】無理が通って頭取引っ込まず

【う】宇宙の謎解く神の粒子

【ゐ】伊勢も出雲もお引っ越し

【の】農と言えぬ減反に幕

【お】恩があで返す粛清

【く】くまモンの庇護(ひご)絶大

【や】辞めた直樹と沸(わ)いた直樹

【ま】待てど開示の秘密なし

【け】軽に重負担

【ふ】不肖(ふしょう)の子に困ったもんた

【こ】午前に飛んでもPM2・5

【え】えだわかれの新党くっついた新島

【て】停PP

【あ】あまちゃん人気ごちそうさん

【さ】最高峰極(きわ)めた最高齢

【き】競技場は五輪霧中

【ゆ】融和虹(にじ)ませマンデラ氏逝(い)く

【め】名作なぜ絶ちぬ

【み】三保松原(みほのまつばら)天女も祝福

【し】人生いろいろエビもいろいろ

【ゑ】円安く自民肥えた夏

【ひ】悲願の参拝なぜ今でしょ

【せ】清流四万十(しまんと)アユのぼせる

【す】スターになり損じた彗星(すいせい)

【京】京の最速高校生

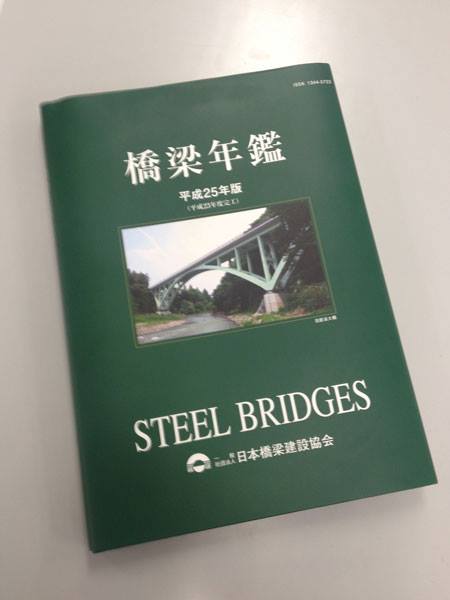

日本橋梁建設協会発行の「橋梁年鑑」(平成25年5月1日発行)プレゼントに応募していたところ、当選。

私は8月4日を「橋の日」にしようという活動をしている事務局を務めている関係で、橋にはとても関心をもっている。

そんな私がフェイスブックで案内されたこのプレゼント企画にフェイスブックを通じた仲間からの紹介で参加した。

仕事から帰ってくると何やら分厚い郵便物。おー届いた。当選の連絡はメールで来ていたものの、実際に届くと感無量。

初めて見る「橋梁年鑑」には、さまざまな美しい橋等が掲載されており、ページをめくりながらうっとりしているところ・・。各ページの写真はその橋が一番キレイに写るポイントで撮影して最大限アピールしようという関係者の想いが伝わってくる。

紙面の都合で掲載されなかった橋もたくさんあると思う。ちなみに平成23年度に協会会員が受注された橋梁が、268,125橋。選ぶのにもご苦労されたのではないかと感じた。

何万人、何十万人というという携わったであろう橋梁工事、それぞれの橋の関係者にご苦労さまでしたと伝えたい!

発案から環境アセスメントや設計、見積もり、入札、施工。数年、長いものでもっと時間がかかっているのかもしれない。

私は橋の仕事に携わっていないが、苦労は理解できる。

平成23年完工ですから、東日本大震災の年に生まれた橋梁群。

みんな同級生となる橋たち。これからそれぞれ橋が、時を刻んでいく訳ですが、たくさんの方々に利用され、そして愛されに、末永く地域と地域、人と人を結ぶ橋で有り続けてほしいと願っている。

6月1日に、入社後35年を迎え永年勤続表彰を受けた。これまでを振り返って、いろんなことを考えた。

高校卒業後、就職、仕事を一生懸命頑張った。一貫したテーマは「前回を踏襲しない」。自分なりの付加価値(アイデアやこころ)をつけて仕事をする。できる限り新しいことに挑戦した。ある意味傷だらけ(^_^;)になったけれど、いろんなことに挑戦できた。

同時に社会活動も35年間続けてきた。さまざまな活動があるが、一番長いもので「橋の日」活動は26年、仕事外の活動は、仕事に影響がでるので、朝4時や5時に起きて残務を片付けることも多く、両立は厳しいが、学校生活の部活動と勉強との関係に似ている。両立するのは大変だけれど、社会人としては補完関係にあるように思う。

しかしまだ、足りないものも多い。謙虚とかいう問題ではなく、本当に不足感がある。

それはある意味、自分の中で無いものを創り出そうとするから、頑張れるのかもしれない。

「目の前の人の喜ぶ顔に喜ぶ」自分でありたい、そしてまた一歩前進していきたい。

(知人の貞原さんと。イベントの管理業務での1枚)

(児童が書いた絵と文章)

昨年より、取引先の小学校の記念誌出版のお手伝いをした。学校が創立20周年を記念して、手作りのイベントを実施した記録を本にまとめるというもの。

全校児童の1人1人が10cm×10cmの布のピースを作り、7300枚(365日の20年分)の小さな布の絵を完成されるプロジェクト。企画から布の絵つくり、完成、発表にいたるまで児童や先生、PTAの方々も協力してつくられたものだ。ちなみに布の合同作品は、縦8m横10mで体育館の天井から床までの大きさだ。

ちなみに企画の趣旨は・・

・一つ一つの行いは小さいかもしれないが、続けていると大きな力になる

・1人1人の行いでは届かないけれども、みんなが行えば大きなメッセージになる

・1人1人は完全でなくても、完全ではないからこそ、支え合い、助け合う中で絆が生まれてくる

というものだ。全員でつくり上げた喜びや想いは、子供達のこころにそして学校関係者の皆さんのこころに刻まみこまれていくだろう。

ちなみに表紙の青は編集委員会で決まったとのことで、この青い色を生かすために、通常ではあまり使わない赤文字を使用して、新たな効果を出した。

先日、完成した1冊をわざわざ準備してくださった。先生方も良い方ばかりで、さまざまな心づかいに深く感謝。つくって喜ばれるという仕事冥利に尽きる。

また、世の中は本当に狭いもので、担当した企画部長とは顔を合わせることはなかったが、なんと所属する会のメンバーだとPTAの方から教えていただき、先日の所属する会の会合でその話となり、二度びっくり・・。こんなところでもつながっていくのだと感じた。

33回忌の法要で母へ書いた手紙を読むことができず、ずっと保管していましたが、書類を整理していた中で見つけたので、遠い国にいる母へと送りたいと思う。

天国にいる母ちゃんへ

母ちゃんがこの家にきたのは、私が幼稚園の時でした。私にとって二番目の母ちゃんでした。私を産んでくれた母は離婚で3歳の時、離れ離れになったこともあり、母ちゃんというのに何年もかかりました。

母ちゃんとはいろんな思い出があります。

当時は狭い貸屋に住んでいましたが、親戚一同集まり結婚式をしたこと。

おだいっさんでおもちゃを買ってもらったこと今でも覚えています。

帰り道は田圃の道を3人で歩いて帰りましたね。

母ちゃんを農作業帰りにリアカーに載せたり、勤めていた日の出町のしょうゆ工場へ遊びにいったこと、みかん山で働いていたころ、プレゼントをもっていってこと、妹が生まれる前、おっぱいがでるか試験的に試したこともありましたね。

そう・・あの時は村のこども達の中で噂が広がり、小学生になってもまだおっぱい飲んでいるなんて、いわれたこともありました。今となっては楽しいことばかりです。

昭和47年11月18日の朝7時頃、知らない叔父さんが「母ちゃんが亡くなりました」と言ってきました。そばで聞いていた私は、とても信じられずにそのまま学校へ行き、後で呼び戻されたことを思い出しました。葬儀の日は、重い棺を抱え泣きながら歩いたあの道風景が今も脳裏に焼きついています。

あれから33年。いろんなことがありました。言葉では言えない位たくさんのことがありました。

片親だけでも幸せなことだと人は言うけれど、父親から愛情もたくさんもらえて幸せだけれど、やっぱり誰にも言えないさみしさや悲しさはあります。

小学校や中学校でいじめにあった時、仲間外れにされた時など、片親が以内分、深く愛してくれる親に心配かけてはいけないと、こころに閉まっておいたこともあるよ。そして、誰にでも優しく接しようと努力しているのは、あなたの優しさに近づきたいからかもしれません。

今思えば、33歳という若さで、この世に別れをしなければならなかった無念さややり残した事等、本当にくやしい気持ちでいっぱいだったと思います。

でも安心してください。

あなたが残した家族は、全員元気に過ごしています。

母ちゃんが命がけで産んだ妹は、今優しい旦那さんと、かわいい3人の娘達、私も同じく3人の娘達、そしてお父ちゃんも元気に過ごしています。

これからも、天国から見守ってください。

私達も母ちゃんの笑顔や頑張り、優しさを胸に刻んで生きていくつもりです。

どうぞ、安らかにお眠りください。

Oさんは、延岡市で働いていた頃に仕事先で知り合い、自宅まで訪問

したこともある。Oさんは東京でプロとして活躍したベーシスト。

したこともある。Oさんは東京でプロとして活躍したベーシスト。 家庭の事情

家庭の事情 で地元に帰ってきて、地元の企業に就職したばかりの頃だったと思う。いろんな音楽について話を聞かせていただいた

で地元に帰ってきて、地元の企業に就職したばかりの頃だったと思う。いろんな音楽について話を聞かせていただいた

「今度、宮崎にいくから、会おうよ」10月13日(土曜日)佐土原駅の近くの喫茶店にて、

時間話した。

時間話した。顔はふっくら、いい笑顔。変わってない・・

年前から、音楽を封印し、仕事に明け暮れたこと、そして最近始めた

年前から、音楽を封印し、仕事に明け暮れたこと、そして最近始めた 音楽活動。子育ても終わり自由の身であること、

音楽活動。子育ても終わり自由の身であること、 人のこどもは、それぞれ独立し、お孫さんがいること、長男次男は、プロのミュージシャンであること、定年まであと3年ということ。そしてこれからの夢、健康のことなど

人のこどもは、それぞれ独立し、お孫さんがいること、長男次男は、プロのミュージシャンであること、定年まであと3年ということ。そしてこれからの夢、健康のことなど ・・・一気に25年の壁を乗り越えて、またあの時に戻った

・・・一気に25年の壁を乗り越えて、またあの時に戻った

そして、これからいい出会いと感動を求めていこう

・・音楽を楽しもう・・。人生を豊かに生きよう

・・音楽を楽しもう・・。人生を豊かに生きよう ・・。そして今度はステージで会おう

・・。そして今度はステージで会おう ・・・と、別れた。

・・・と、別れた。音楽というつながりで、ひとつになれたような瞬間だ

音楽でこころを癒されたり、想いを歌にのせて歌ったり、食事をしながら音楽を聴いたりと、音楽は最高の友達だ

人生の折り返しはとうに終わっている

・・。毎日毎日できる限りの努力を積み重ねて

・・。毎日毎日できる限りの努力を積み重ねて 、納得できる生き方をしたい

、納得できる生き方をしたい

月の連休初日に福岡へ

月の連休初日に福岡へ 、チャン・グンソク

、チャン・グンソク の福岡公演「2012 JANG KEUN SUK ASIA TOUR 【THE CRI SHOW 2】」へ出かけた。妻はチャン・グンソクの大ファンで、今回は運転手兼付き添い。

の福岡公演「2012 JANG KEUN SUK ASIA TOUR 【THE CRI SHOW 2】」へ出かけた。妻はチャン・グンソクの大ファンで、今回は運転手兼付き添い。

朝 時に宮崎を出発。会場に着いたのは、午後

時に宮崎を出発。会場に着いたのは、午後 時。早速、会場であるマリンメッセ周辺を

時。早速、会場であるマリンメッセ周辺を 散策。グッズ売り場は、たくさんのファン

散策。グッズ売り場は、たくさんのファン であふれていた。

であふれていた。

,

,

人収容の会場には、開演4時間前だというのにたくさんのファンが・・

人収容の会場には、開演4時間前だというのにたくさんのファンが・・

「入り待ち」につきあうも、すごい人垣。ちなみに会場内の様子などは、スタッフがホームページ上に公開 しており、ステージの進行状態を知ることができる。またツィッターにもさまざまな情報が掲載されており、これが新しいライブの楽しみ方なのだと、今更ながら驚いた

しており、ステージの進行状態を知ることができる。またツィッターにもさまざまな情報が掲載されており、これが新しいライブの楽しみ方なのだと、今更ながら驚いた

夕食をとりに、会場近くのラーメン店へ。早速、ちゃんぽんをオーダー。野菜が山盛り のちゃんぽん。珍しさから思わず写真を!これで結構、お腹一杯

のちゃんぽん。珍しさから思わず写真を!これで結構、お腹一杯 になった・・・が、小腹が・・ということでゆで玉子を追加オーダー。店内はほとんどグンソクさんのファンのようで、情報交換

になった・・・が、小腹が・・ということでゆで玉子を追加オーダー。店内はほとんどグンソクさんのファンのようで、情報交換 をしていた。

をしていた。

ライブ会場の男性の数は

人いるかいないか・・でちょっぴり肩身が狭い

人いるかいないか・・でちょっぴり肩身が狭い ・・・。

・・・。

ライブでは、ミディアムテンポやバラード系など、メロディアスな曲 が多かったように思う。大人の遊園地というイメージが中央のスクリーンに映し出され、ライブが進んでいくというもの。予想はしていたものの、時代の流れを感じた瞬間

が多かったように思う。大人の遊園地というイメージが中央のスクリーンに映し出され、ライブが進んでいくというもの。予想はしていたものの、時代の流れを感じた瞬間 だ。

だ。

「出待ち」では待つこと 時間。日付けが変わる頃、妻が駐車場の車へと戻って

時間。日付けが変わる頃、妻が駐車場の車へと戻って きた。しかし、ファンが待っていた方向とは逆に走り去って

きた。しかし、ファンが待っていた方向とは逆に走り去って いたとのこと。ファン内部ではそのことが問題となっていたらしく(警備員も付けて道路を整理していた)、翌日のライブ終了後は、ファンの前を通りパフォーマンスをして

いたとのこと。ファン内部ではそのことが問題となっていたらしく(警備員も付けて道路を整理していた)、翌日のライブ終了後は、ファンの前を通りパフォーマンスをして 帰っていったとのこと。対応も早い・・、こちらも感心したところ・・。

帰っていったとのこと。対応も早い・・、こちらも感心したところ・・。

さて、ライブも終了した福岡の街から一路宮崎へ 。自宅へ着いたのは朝

。自宅へ着いたのは朝 時だった。久しぶりのライブ鑑賞。エネルギーをもらったのも知れない

時だった。久しぶりのライブ鑑賞。エネルギーをもらったのも知れない 。

。